庭園管理士は庭つくりを趣味とする方に人気の資格です。庭園管理士の資格を取得して仕事をするとなると、収入の実態や仕事の内容、さらには他の資格との違いなど、気になる点は多岐にわたるはずです。

庭園管理士の仕事は、庭園の設計や管理、剪定や植栽といった実務に携わる専門性の高い分野です。しかし、同じ造園業界には造園技能士や造園施工管理技士といった他の資格も存在しており、それぞれの違いや特徴を理解することが大切です。

本記事では、庭園管理士と造園技能士の違いや、庭園管理士と造園施工管理技士の違いに注目しつつ、庭園管理士という資格が国家資格ではないことによる特徴や限界にも触れていきます。

また、資格取得までにかかる費用や難易度、庭園管理士のメリットやデメリットについても答えていきます。

さらに、庭園管理士の収入に直接関わる情報として、現場でどのように働くのか、どのようなスキルが必要なのか、また、樹木医など他の資格と比較した際のキャリアパスや収入の違いにも目を向けて解説していきます。

庭園管理士の収入は資格の有無だけでは決まらず、実務経験や働き方、さらには資格の組み合わせなど様々な要素が関係しています。

本記事を通じて、あなたが庭園管理士という職業を目指すうえでの判断材料となる情報を幅広く提供いたします。

ポイント

・庭園管理士の就業内容と必要なスキル

・庭園管理士の平均的な収入レンジ

・造園技能士や造園施工管理技士などの資格との違い

・庭園管理士資格のメリットとデメリット

庭園管理士の収入と仕事内容の関係

-

庭園管理士の仕事

-

庭園管理士になるための費用

-

庭園管理士の平均的な収入

-

造園技能士は国家資格

-

造園施工管理技士の仕事と年収の目安

庭園管理士の仕事

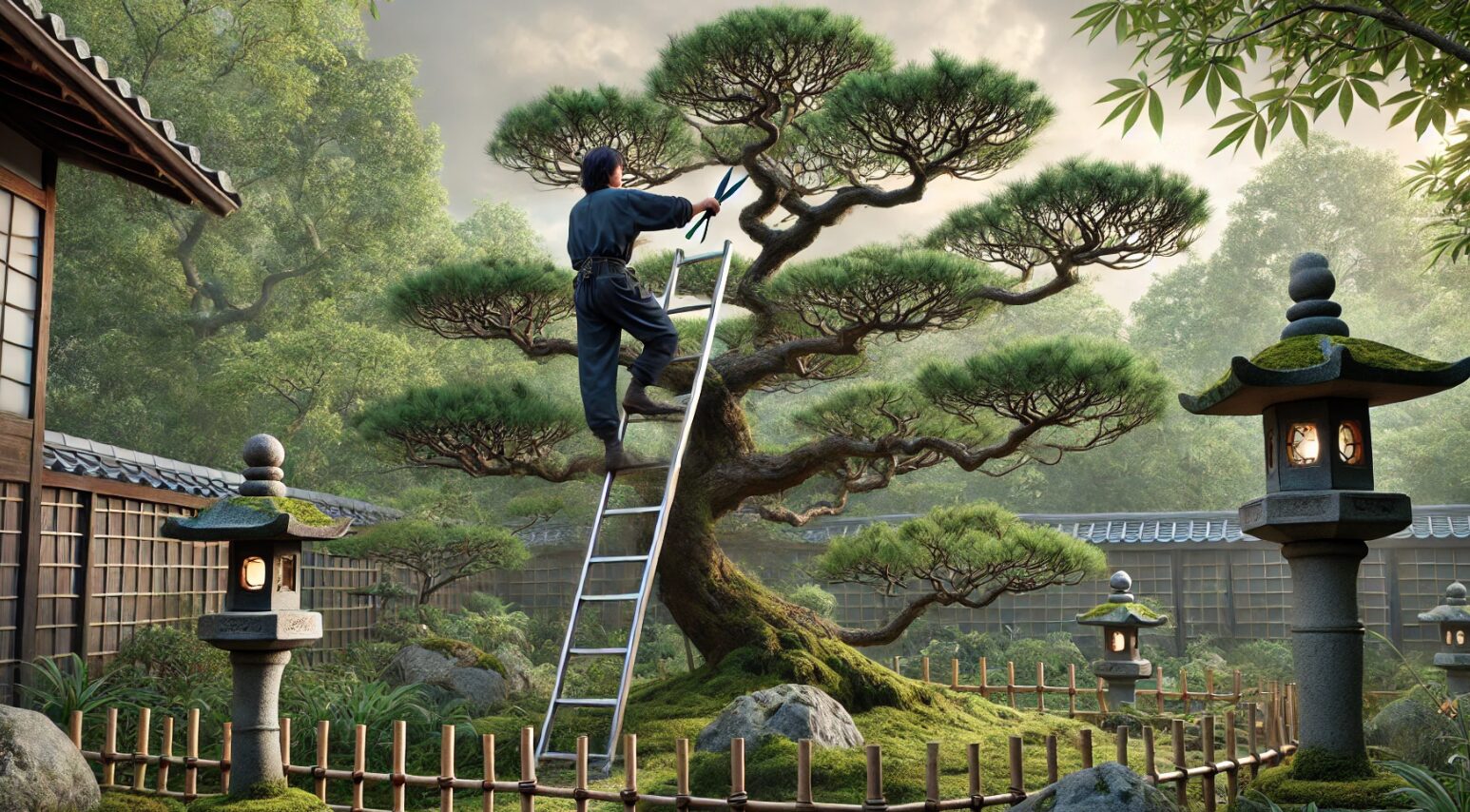

庭園管理士とは、日本庭園や洋風庭園をはじめとした緑地空間の設計・施工・管理を行う専門職です。主な業務は、植物の手入れ、剪定、施肥、除草といった日々のメンテナンスに加え、景観を美しく保つための庭づくりの設計や提案まで幅広く関わります。

では、庭園管理士の仕事はどのようなスキルや知識が必要なのでしょうか。

まず、植物に関する深い知識が必要です。樹木や草花の種類ごとに適切な管理方法が異なるため、四季や成長段階に応じた対応が求められます。

また、剪定技術や病害虫の予防・駆除、土壌改良の方法など、専門的な技術も不可欠です。さらに、お客様とのやり取りや現場でのチームワークも重要なため、コミュニケーション能力も必要とされます。

このように、庭園管理士はただ庭を管理するだけでなく、美しい景観を創造し、保ち続ける仕事です。

自然と人との調和を考えながら仕事を進めるため、やりがいを感じる人も多い職種と言えるでしょう。

庭園管理士になるための費用

庭園管理士を目指す際に必要な費用は、講習受講料やテキスト代が中心となります。これは、庭園管理士が民間資格であるため、国家試験のような公的な制度ではなく、指定団体が実施する講習と認定試験を通じて資格が付与される仕組みだからです。

そのため、受験希望者は認定された団体の講習を受け、その中で定められた課題をクリアする必要があります。

では、実際にどの程度の費用がかかるのでしょうか。

受講料の目安としては、おおよそ5万円から10万円程度が相場とされています。この金額には、講習の受講料、教材費、認定試験料が含まれるケースが多いです。

ただし、講習の内容や開催地、団体によって若干の差があるため、申し込む前には詳細を確認しておくことが重要です。また、受講が数日にわたって行われる場合は、交通費や宿泊費が別途必要になる場合もあります。

特に地方に住んでいる方が都市部で開催される講習に参加する場合には、そのコストも考慮する必要があります。

さらに、資格取得後に更新が必要なケースもあるため、長期的な視点での費用計画も忘れてはなりません。

更新講習や年会費が設定されている団体もあるため、取得後も継続的な出費がある可能性があります。

こうした点を踏まえると、初期費用だけでなく、資格を維持していくためのトータルコストを把握しておくことが大切です。

このように、庭園管理士になるためには一定の費用がかかるものの、その知識や技術は業界内での信頼性や評価向上につながるため、将来の投資として前向きに検討する価値があるといえます。

庭園管理士の平均的な収入

庭園管理士の収入は、地域や雇用形態、経験年数によって大きく異なります。

あくまで目安にはなりますが、月収で言えば20万円から30万円程度、年収では300万円から400万円程度とされることが多いです。

では、なぜ庭園管理士の収入にはこれほど幅があるのでしょうか。

その大きな理由の一つが、庭園管理士という資格が民間資格であるという点にあります。つまり、国家資格のように法的な効力があるわけではなく、資格を取得したからといって自動的に収入が上がる、あるいは仕事が保証されるというものではありません。

したがって、資格取得後すぐに安定した収入を得られるとは限らないのです。

現場では、資格そのものよりも、どれだけの経験や技術、実績を持っているかが重視されます。

そのため、キャリアを積んだ庭園管理士や腕のある職人であれば、自然と報酬が上がっていく傾向にあります。反対に、未経験や新人のうちは、収入が低めに設定されるのが一般的です。

また、個人事業主として独立する道もありますが、この場合は案件ごとに報酬を得るため、働き方によって年収500万円以上を狙うことも可能です。

ただし、営業力や人脈、そして経営スキルが求められるため、安定した収入を得るには時間と努力が必要となるでしょう。

このように、庭園管理士の収入は資格の有無だけで決まるものではなく、自分の働き方や積み上げてきたスキルによって大きく左右されるのが実情です。

造園技能士は国家資格

造園技能士は、造園に関する幅広い知識と実践的な技術を持っていることを証明できる国家資格です。

この資格を取得することで、技術者としての実力が公的に認められ、現場での信頼性が向上します。また、就職活動や転職活動の際にも大きな強みとなり、キャリアアップの道を広げる有力な手段にもなります。

資格取得をきっかけに、より専門性の高い業務を任されるようになるケースも少なくありません。

では、なぜ造園技能士という資格が業界でこれほど重視されているのでしょうか。

その理由の一つは、国家資格として国が認定している点にあります。試験は一定の水準を保つよう厳しく管理されており、知識と技術の両面で基準を満たした人材だけが合格できる仕組みです。

これにより、資格取得者は「技術的に信頼できる人材」として企業や顧客から高い評価を受けることになります。

企業によっては、資格手当がつく場合もあり、収入面でのメリットも期待できます。さらに、公共工事や自治体発注の造園業務などでは、資格保有者の存在が求められることも多く、実務の現場でも資格の価値は高くなっています。

加えて、造園技能士の保有によって給与が上がるケースもあります。

実際には企業の規模や地域、経験年数によって差はあるものの、造園技能士1級の保有者が年収400万円〜500万円程度を得ている例も見られます。

さらに役職が付いたり、現場監督的なポジションに昇格することで、年収600万円以上となるケースもあります。

また、造園技能士には等級制度が設けられており、3級、2級、1級と段階的にレベルアップできる構成になっています。

この制度により、初心者からベテランまで、自分のキャリアに応じて着実にステップアップしていくことが可能です。

それぞれの等級には受験資格として実務経験が必要となるため、実際の業務と資格取得が密接に連動しています。

これにより、自身の成長を客観的に把握しやすく、努力が形になりやすいという利点もあります。

このように、造園技能士は実務で求められる技術力を証明できる国家資格であり、職場での信頼向上、収入アップ、キャリアの明確化といった面で重要な役割を果たす存在です。

専門職として長く活躍していきたいと考える方にとっては、取得しておいて損のない資格だといえるでしょう。

造園施工管理技士の仕事と年収の目安

造園施工管理技士の仕事は、庭園や公園、緑地などの造園工事現場を総合的に管理・監督することにあります。

この資格を持つ人は、単なる作業者ではなく、現場全体の指揮を執る「現場の司令塔」としての役割を担います。

なお、この資格は国家資格であり、1級と2級に分かれています。受験には実務経験が必要で、たとえば2級であれば高卒者で2年以上の実務経験が求められるなど、一定のハードルが設けられています。

では、造園施工管理技士は具体的にどのような業務を行うのでしょうか?

まず重要なのは、工事の工程管理です。造園工事では、季節や天候によって施工のタイミングが大きく左右されるため、作業工程の綿密なスケジューリングが求められます。

植栽や石組み、水回りの施工など、それぞれの工程が順序通りに、安全かつ効率的に進むよう調整を行います。この工程管理がスムーズに機能することで、品質と納期の両立が可能になります。

次に品質管理の面では、設計図通りに美しく仕上がっているか、使用する植物や資材の質が適切かを確認します。

例えば、植木の配置や石の組み合わせが図面と一致しているか、施工精度にズレがないかといった細部まで注意を払います。

美観や機能性に直結するため、細やかな感性と専門的な判断力が必要です。

さらに、安全管理も欠かせません。屋外での作業は転倒や熱中症などのリスクが伴うため、作業員の安全を守るための計画や現場環境の整備が必要です。

安全帯の使用指導やヘルメット着用の徹底など、基本的な対策を日常的に確認します。これにより、事故のリスクを事前に防ぎ、現場の安心感を高めることができます。

また、原価管理も施工管理技士の重要な業務の一つです。

予算内で工事を収めるために、資材の調達コストや人件費の配分にまで目を配ります。

コストが予定よりかかってしまうと赤字になるため、計画段階からのコスト意識が求められます。無駄を省きつつ、品質を確保するバランス感覚が問われる分野です。

加えて、関係者との調整業務も多く発生します。

発注者や設計士との打ち合わせを通じて、現場の進捗や課題を共有し、必要に応じて設計変更などの対応を行うこともあります。

こうしたやりとりでは、コミュニケーション能力が非常に重視されます。調整力と柔軟な対応力がなければ、現場がスムーズに動かなくなることもあります。

ちなみに、造園施工管理技士の年収は経験や資格の等級、勤務先の規模によって異なりますが、おおむね年収400万円から600万円程度が一般的です。

1級の取得者や公共事業を多く担当する企業に所属している場合、さらに高い年収を得ることも可能です。

このように、造園施工管理技士の仕事は多岐にわたっており、現場を円滑に動かすための専門知識とマネジメント力、そして高い責任感が求められます。

美しい庭や公園が完成するその裏には、こうした施工管理技士の緻密な仕事が欠かせないのです。

庭園管理士の収入と資格の影響

-

庭園管理士は民間資格

-

資格の難易度と年収の関係

-

庭園管理士のメリットとデメリット

-

将来性と収入の見通し

-

樹木医の年収もチェック

庭園管理士は民間資格

庭園管理士は、民間団体が認定している資格であり、国家資格ではありません。

これはつまり、資格を取得することが即座に収入の増加や職業的な安定に直結するわけではないということです。

あくまで個人の知識や技術を証明する手段の一つであり、その後のキャリア形成や仕事の内容・待遇には、他の要素も大きく関わってきます。

では、民間資格であることは、どのような点で注意が必要なのでしょうか。

まず第一に、国家資格と比べて法的な効力が限定的である点が挙げられます。

たとえば、建設業や公共工事の現場では、施工管理技士や造園技能士のように、法律で資格保持者の配置が義務づけられているケースがあります。

しかし、庭園管理士はそうした義務配置の対象とはならないため、資格があるからといって特定の業務に就けるとは限りません。

また、資格取得によって評価される範囲も、勤める会社や地域によって異なるのが実情です。民間資格の場合、その認知度や信頼性は発行団体の知名度や歴史に大きく依存する傾向があります。

庭園管理士の場合、日本園芸協会などが発行しており、一定の認知度はあるものの、すべての業界や企業において評価が高いとは限りません。

さらに、庭園管理士の資格を活かして安定した職に就いたり、高収入を得たりするには、資格以外の要素が不可欠です。

具体的には、実務経験、人脈、顧客対応力、継続的な学習などが求められます。特に造園や園芸の分野では、資格よりも現場での経験や成果のほうが重視される場面も多く、庭園管理士の資格があるだけではキャリアに直結しづらいのが現状です。

このように、庭園管理士は専門知識の証明には役立ちますが、国家資格のように制度的な後ろ盾があるわけではないため、その活用には戦略と努力が求められます。

資格取得はスタート地点であり、それをどう活かすかが今後のキャリアに大きく影響してくるのです。

資格の難易度と年収の関係

難易度の高い資格ほど、年収アップに直結しやすい傾向があります。

これは多くの業界で共通している現象ですが、造園業界においても例外ではありません。

資格が難しいということは、それだけ高度な知識や技能、そして実務経験が求められているという意味でもあり、それに見合った仕事や報酬が発生しやすくなるからです。

では、具体的に造園業界の資格において、どのような難易度の資格が年収に影響するのでしょうか。

例えば「造園技能士」は国家資格であり、1級ともなると高い専門性と実務経験が必要とされます。

そのため、取得者には現場での技術者としての評価だけでなく、工事の入札要件を満たす人材として重宝されるケースも多く、給与にも反映されやすいと言えます。

また、「造園施工管理技士」も国家資格であり、特に1級取得者は現場の管理職や責任者としてのポジションに就くことが多く、年収で見ると400万円〜600万円台、もしくはそれ以上の額に到達する可能性があります。

一方で、「庭園管理士」は民間資格であり、取得そのものに難易度はあるものの、国家資格と比べると年収への影響は限定的です。

あくまで自身のスキルを証明する補助的な役割であるため、単独で高収入に直結することは少なく、実務経験やポジション、さらに他の資格との組み合わせが収入アップの鍵となります。

このように、資格の難易度は年収と一定の相関関係がありますが、それだけに依存するのではなく、実務経験や職場環境、会社の規模や地域差なども総合的に影響することを理解しておく必要があります。

資格を活かすためには、取得後のキャリア形成や継続的なスキルアップも重要な要素です。

庭園管理士のメリットとデメリット

庭園管理士の資格には、一定のメリットとデメリットが存在します。

資格取得を検討している方にとっては、これらのバランスを理解しておくことが非常に重要です。

では、具体的にどのような点がメリットで、どのような点がデメリットとなるのでしょうか。

まずメリットとしては、造園や庭園管理の知識を体系的に学び、証明する手段として有効である点が挙げられます。

資格取得によって、業務の幅が広がるだけでなく、顧客や雇用主からの信頼感も高まります。特に個人で造園業を営んでいる方や、これから独立を考えている方にとっては、「庭園管理士」という肩書が営業上の大きな武器になります。

また、植物の知識や手入れのノウハウが深まるため、実務面でも大いに役立つ資格といえるでしょう。

一方で、庭園管理士は民間資格であり、国家資格と異なり法的な権限や独占業務が与えられるわけではありません。

そのため、資格を取得したからといって、それだけで収入が飛躍的に向上するとは限りません。また、受験にあたっては講座受講やテキストの購入費用などがかかることが一般的であり、金銭的負担も無視できません。

さらに、資格を活かすには実務経験やコミュニケーション能力も必要であり、単に資格を持っているだけでは成果につながりにくいという現実もあります。

このように、庭園管理士の資格には、実務に役立つ知識や信頼性の向上といったメリットがある一方で、民間資格ならではの限界や費用負担といったデメリットも存在します。

資格取得を目指す際には、これらを総合的に見極め、自分のキャリアや目標にとって本当に必要な資格かどうかを見定めることが大切です。

将来性と収入の見通し

庭園管理士の将来性と収入の見通しは、地域や雇用形態によって差があるものの、今後も一定の需要が見込まれます。

特に高齢化や環境意識の高まりにより、公共施設や個人宅の緑化需要は今後も安定して存在すると考えられます。

では、庭園管理士として働くことに将来的な安定性はあるのでしょうか。

また、その収入は長期的に見て伸びる可能性があるのでしょうか。

まず、将来性という観点から見れば、造園業界全体としては需要がなくなることは考えにくい分野です。

都市部ではマンションの緑地管理や企業の植栽管理、地方では個人庭園や寺社仏閣の維持管理など、仕事のフィールドは広範に存在します。

さらに、近年はSDGsやカーボンニュートラルへの関心が高まっており、緑地空間の創出・維持に関わる専門職への注目度も上がっています。

このような社会的背景を受けて、庭園管理士の存在価値は今後も高まることが予想されます。

一方で、収入の面では注意が必要です。

庭園管理士という資格そのものは民間資格であり、それだけで収入が大きく上がるわけではありません。

収入の実態は、雇用される企業の規模や業務内容、個人事業主としての営業力などに大きく左右されます。

たとえば、大手の造園会社や自治体と契約を結んでいる業者で働く場合は比較的安定した収入が見込めますが、小規模な事業所では月収20〜25万円前後で頭打ちになるケースも見られます。

年収ベースでは300〜400万円程度が平均とされており、管理職や技能士・施工管理技士などの資格と組み合わせて業務の幅を広げた場合に、さらに高収入を狙える構図です。

このように、庭園管理士としての将来性は比較的堅調ですが、収入面では資格以外の要素、たとえば経験や営業努力、他資格の取得が重要なカギとなります。

資格取得後も常にスキルを磨き、幅広い現場で信頼を得られるよう努力を続けることが、長期的に安定したキャリアと収入を築くためには欠かせません。

樹木医の年収もチェック

樹木医という職業は、樹木の健康管理や診断、治療を専門とする高度な専門職であり、環境保護や都市緑化において欠かせない存在です。

この職種に興味を持っている方にとって、年収がどの程度なのかは非常に気になるポイントでしょう。

では、樹木医の平均的な年収はどれくらいなのでしょうか。

一般的に、樹木医の年収は所属する組織や働き方によって大きく異なります。

たとえば、公的機関や自治体、造園会社、緑化関連のNPO法人などに所属している場合、年収は300万円から500万円程度が一つの目安となります。

一方で、コンサルタントやフリーランスとして独立している場合には、経験や案件の数に応じて600万円を超える収入を得ているケースもあります。

ただし、これは樹木医としての専門知識に加えて、営業力や人脈、実績のある人物であることが前提となるため、誰でもすぐに達成できる水準ではありません。

そもそも、樹木医の資格は誰でも簡単に取得できるわけではありません。

受験には、造園、林業、植物保護などの実務経験が5年以上必要とされ、さらに一次試験、実技試験、面接といった複数の選考をクリアしなければなりません。

このため、資格取得後も高度な専門性を求められ、年収が安定している一方で、容易に高収入が保証されているわけではないという点にも注意が必要です。

このように、樹木医の年収は業界の中でも比較的高水準に位置づけられる場合がありますが、その分専門知識と経験が必要であり、また働き方によって大きく変動します。

今後の都市緑化や環境対策の需要増加により、専門職としての価値は高まり続けることが予想されますが、安定的に高収入を得るには継続的なスキルアップと実績の積み重ねが不可欠です。

庭園管理士の収入や資格について

-

庭園管理士は主に庭の設計・施工・維持管理を行う職業である

-

植物の知識や剪定・病害虫対策などの専門技術が必要となる

-

庭園管理士資格は民間資格であり国家資格ではない

-

資格取得にかかる費用は5万円から10万円程度が目安

-

資格取得だけで収入が安定するわけではない

-

月収は20万〜30万円、年収は300万〜400万円が平均とされる

-

経験や実績、地域差によって収入の幅が大きく異なる

-

資格よりも現場経験やスキルが重視される傾向がある

-

独立開業すれば年収500万円以上も可能だが営業力が必要

-

民間資格のため法的な効力や業務独占の権限はない

-

資格取得後も実務経験や人脈構築が収入に影響する

-

他の国家資格(造園技能士や施工管理技士)との併用で収入アップが期待できる

-

雇用先によっては資格手当が支給される場合もある

-

環境意識の高まりで今後も一定の需要が見込まれている

-

将来的な安定を得るにはスキル向上と継続的な努力が必要

この投稿をInstagramで見る