新居に引っ越した直後は、部屋を汚さずきれいな状態を保ちたいという思いから、マスキングテープを使ってさまざまな場所を保護した方も多いのではないでしょうか。

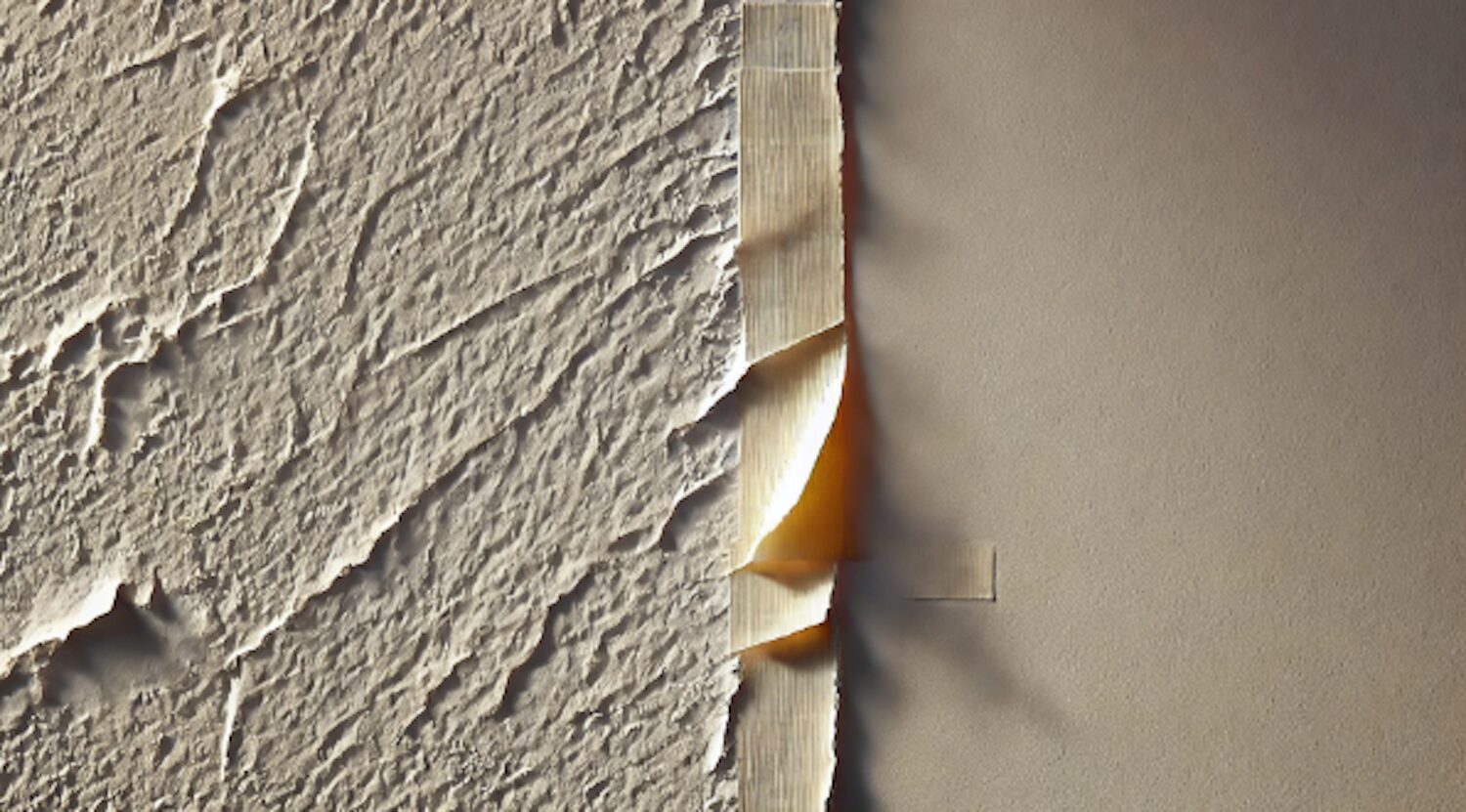

しかし時間が経ちいざ剥がしてみると、しつこい粘着跡が残ってしまい、後悔してしまうことも少なくありません。

特にキッチンや水回りなど、湿気が多く汚れやすい場所に貼ったマスキングテープは、長期間放置することで粘着剤が劣化し、壁や家具の素材にしっかりと残ってしまうことがあります。

本記事では、汚れ防止 マスキングテープ 貼る場所から、粘着跡を残さないための注意点、さらにトラブルを防ぐための正しい使い方まで、新居でのマスキングテープ使用における総合的な情報をお届けします。

ポイント

-

マスキングテープのベタベタ跡の原因と対処法がわかる

-

新居でマスキングテープを使う際の注意点が理解できる

-

テープを貼るべき場所と避けるべき場所を把握できる

-

ベタベタしにくいマスキングテープの使い方が学べる

新居でマスキングテープを使ったらベタベタと跡が残った

-

ベタベタなマスキングテープ跡

-

ドライヤーを使った剥がし方

-

ぬるま湯で柔らかくする方法

-

消しゴムで残った粘着を取る

-

新居のマスキングテープはいつ外せばいいの?

ベタベタなマスキングテープ跡

ベタベタしたマスキングテープの跡は、新居の壁や家具などの美観を著しく損ねる原因となります。

特に白や淡い色の壁紙や木製の家具などに付着した場合、その汚れが目立ちやすく、せっかくの新しい空間が一気に生活感にあふれた印象になってしまうことがあります。

では、なぜマスキングテープは剥がしたあとにベタベタとした跡を残してしまうのでしょうか。これはテープの粘着剤が時間とともに劣化し、表面に残ってしまうためです。

新築の状態では何も問題がないように見えても、長期間貼りっぱなしにしていた場合や、湿気の多い場所に使用していた場合、粘着部分が劣化して柔らかくなり、剥がした際にのりが残ってしまうのです。

さらに、マスキングテープはもともと一時的な用途を想定して作られているため、長時間の使用に耐える粘着性や材質ではありません。

そのため、何かを保護する目的で新居に貼ったとしても、放置しすぎるとベタベタとした跡が付きやすくなるのです。

このように考えると、マスキングテープを使用する際には、あくまで短期間の使用を前提にし、定期的に貼り替えることが美観を守るポイントになります。

たとえ便利であっても、安易に「とりあえず貼っておく」ではなく、目的と期間をしっかり考えて使うようにしましょう。

ドライヤーを使った剥がし方

マスキングテープのベタベタした跡を取る方法として、ドライヤーを使うやり方は非常に効果的です。

なぜなら、熱によって粘着剤が柔らかくなり、剥がす際に素材を傷つけず、テープの糊がスムーズに浮き上がるためです。

ただ、そもそも「ドライヤーの熱で本当に剥がしやすくなるのか?」と疑問に思う方も多いかもしれません。

特に新居の壁紙や家具など、できるだけダメージを与えたくない場所では慎重になります。

これに対して、実際にドライヤーを使ってマスキングテープを剥がすと、粘着部分が温まることで軟化し、テープ全体が柔らかくなります。

その結果、無理に引っ張らずとも、ゆっくりと端から剥がすことが可能になるのです。

特に粘着剤が強めに残ってしまった部分には、重点的に熱を当てることで粘度が下がり、表面から浮きやすくなります。

使い方のポイントとしては、まずドライヤーを中温設定にし、テープから10〜15cm程度離して温風を当てます。

1箇所につき10〜15秒ほど熱を与え、指先やヘラなどでゆっくりと端を持ち上げて剥がしてください。

もし途中で引っかかるようであれば、再度その部分に熱を加えることでスムーズに剥がせることが多いです。

ただし、壁紙や塗装が弱い箇所では長時間熱を当てることで変色や変形のリスクもあるため、こまめに様子を見ながら作業することが大切です。

また、金属やプラスチック素材であれば比較的安心して使える方法なので、対象の素材に応じて加減するようにしましょう。

このように、ドライヤーを使った剥がし方は、安全かつ簡単にマスキングテープのベタベタを除去できる手段のひとつです。

特別な道具も不要で、家庭にあるもので試せるため、まず最初に試す方法としておすすめできます。

ぬるま湯で柔らかくする方法

マスキングテープのベタベタ跡は、ぬるま湯を使うことでやわらかくし、剥がしやすくすることが可能です。

特に強く粘着したテープや、貼ってから時間が経過してしまったものに対して有効な方法です。

温かさによって粘着成分がゆるみ、表面から少しずつ剥がれるようになります。

では、どのような手順でぬるま湯を使えば良いのでしょうか。

また、水分を使用することにより素材を傷める心配はないのでしょうか。

まず、40度前後のぬるま湯を用意してください。

あまり熱すぎると壁紙や家具の素材を傷める可能性があるため、手で触れて「少し温かい」と感じる程度が適切です。

次に、ぬるま湯を染み込ませた柔らかい布やスポンジを用意し、ベタベタの部分に優しく押し当ててください。

このとき、擦るのではなく、しばらく布を当てて粘着部分に水分と温度を浸透させることがポイントです。

5分ほど放置した後、爪やプラスチックのヘラなどを使って端からゆっくりと剥がしていきます。

もし粘着がまだ強いと感じた場合は、もう一度ぬるま湯を当てて時間をかけて作業しましょう。

この方法はテープの粘着剤を物理的に溶かすのではなく、柔らかくして取り除きやすくするものです。

ただし、水に弱い素材や、木材のように水が染み込みやすい部分には注意が必要です。

濡れた布の代わりに湿らせたティッシュをラップで覆い、局所的に湿らせるなど工夫すれば、素材を傷めずにベタベタを落とすことができます。

このように、ぬるま湯を使った方法は比較的安全かつ簡単に試せる手段です。

力を入れず、丁寧に作業を進めることで、新居の美観を損なうことなくマスキングテープ跡を除去することが可能になります。

消しゴムで残った粘着を取る

マスキングテープを剥がした後に残る粘着跡は、消しゴムで優しくこすることで効果的に取り除くことができます。

特に新居の壁紙や家具など、傷つけたくない場所では、強い薬品や道具を使うよりも、まずはこの方法を試すことをおすすめします。

しかし、消しゴムで本当に粘着汚れが落ちるのかと疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

確かに、ベタつきの程度や素材の質によっては一度で落としきれないこともあります。

そこで重要なのは、適切なタイプの消しゴムを選び、力加減に注意しながら丁寧に作業することです。

おすすめは、柔らかめの文具用消しゴムか、いわゆる「ねり消し」と呼ばれるタイプです。

これらは素材を傷めにくく、繊細な表面にも対応しやすいという特長があります。

使い方としては、粘着部分にそっと押し当て、円を描くようにゆっくりこすっていきます。

粘着物が消しゴムにまとわりついてくる感触があれば、正しく作業が進んでいる証拠です。

また、途中で消しゴムに粘着が溜まってきたら、きれいな面を使うようにしましょう。

古い粘着が残ったままだと、逆に汚れを広げてしまう恐れがあります。最後に、消しカスを柔らかい布や掃除機などで丁寧に取り除けば完了です。

この方法は、薬剤を使いたくない人や、小さなお子様やペットがいる家庭でも安心して取り入れることができます。

実際、多くの主婦や一人暮らしの方がこの方法で粘着跡をきれいに除去しています。

ただし、強くこすりすぎると逆に表面が毛羽立ったり、色落ちしたりする可能性もあるため注意が必要です。

初めて使う場合は、まず目立たない場所で試してから本格的に行うと安心です。

新居のマスキングテープはいつ外せばいいの?

マスキングテープは、貼ったままにしておく期間が長ければ長いほど、粘着剤が素材に染み込んだり、跡が残ったりするリスクが高まります。

そのため、適切なタイミングで外すことが非常に重要です。

特に新居の場合、きれいな壁紙や設備を傷つけないためにも、貼る時点で「いつ外すか」を考えておくことが必要になります。

では、新居で貼ったマスキングテープは、どれくらいの期間で外すのがベストなのでしょうか。

答えとしては、一般的に「1〜2週間以内」が推奨される期間です。

市販されているマスキングテープの多くは、短期間の使用を前提に作られており、特に日光や湿気の多い場所に貼った場合は、さらに粘着が強くなってしまう恐れがあります。

もし長期間貼る必要がある場合には、「長期間貼っても跡が残らないタイプ」のマスキングテープを選ぶことがポイントになります。

最近ではパッケージに「長期間用」と明記された製品もあるので、選ぶ際に確認しましょう。

また、使用する場所によっても外す時期は変わります。

例えばキッチンやお風呂などの水回りでは湿気の影響を受けやすく、マスキングテープの劣化が早く進行します。

こうした場所では、できるだけ短期間で交換または撤去することが望ましいです。逆に日当たりが少なく湿度も安定している廊下などであれば、比較的長く保てる場合もあります。

このように、マスキングテープを外すタイミングは、製品の特性・貼る環境・用途によって判断する必要があります。

新居の美観を守るためにも、貼りっぱなしは避け、定期的に状態をチェックして早めに外すよう心がけましょう。

新居でマスキングテープを貼ったらベタベタ跡に注意

-

マスキングテープを汚れ防止で貼ることをやめたメリット

-

防カビマスキングテープのデメリット

-

お風呂場で防カビマスキングテープを貼る場所

-

汚れ防止でマスキングテープを貼る場所

-

キッチンや水回りでの注意点

マスキングテープを汚れ防止で貼ることをやめたメリット

マスキングテープをやめたことによって、日常生活のストレスが軽減されるというメリットがあります。

多くの人が新居でマスキングテープを使用するのは、汚れ防止や見た目のアクセントを意識してのことですが、長期間放置すると粘着残りやカビの発生、さらには剥がす際のトラブルがつきまといます。

そのため、最初からマスキングテープを使用しないという選択は、将来的なメンテナンスの手間や精神的な負担を大幅に減らす結果につながるのです。

しかし、マスキングテープを使わなかった場合、そもそも汚れを防げるのか、という疑問が湧くかもしれません。

テープがなければ、壁や床の隅などが汚れてしまいそうで心配になるのは自然なことです。

この点に関しては、他の代替手段を用いることで十分にカバーできます。

例えば、定期的な拭き掃除を取り入れたり、家具や小物で物理的に汚れのつきやすい部分を覆ったりといった工夫があります。

さらに、最近では撥水・防汚加工が施された建材や、抗菌性能を備えたシートなども充実しています。

これらを活用することで、マスキングテープを貼らなくても十分に清潔な状態を維持することが可能です。

また、インテリアの面でも、テープがないことで壁面がすっきりとし、より洗練された印象になります。

見た目の美しさを維持しながら、手入れも簡単にできるという点で、マスキングテープをあえて使わない選択肢には確かな利点があると言えるでしょう。

防カビマスキングテープのデメリット

防カビマスキングテープには便利な面もありますが、使い方を誤ると予想外のトラブルにつながる可能性があります。

そのため、使用前にデメリットを理解しておくことがとても重要です。

では、防カビマスキングテープにはどのようなデメリットがあるのでしょうか。多くの方がその利便性に注目する一方で、見落としがちな注意点がいくつかあります。

まず第一に挙げられるのは、長期間貼ったままにしておくと粘着剤が劣化し、剥がす際に跡が残りやすくなることです。

防カビ加工が施されているため安心感がある反面、通常のマスキングテープと比較して粘着力が強めの製品もあり、気づかないうちにベタベタが残ってしまうことがあります。

特に新居など、壁や床の素材がデリケートな場所では、傷や変色の原因となりかねません。

また、湿気が多い場所での使用が想定されている製品であっても、完全にカビの発生を防げるわけではありません。

例えばお風呂やキッチンなど水回りで使った際、貼りっぱなしの状態が続けば、テープの下に水分が溜まり、逆にカビの温床になる場合もあります。

防カビといっても万能ではなく、定期的な張り替えや掃除が不可欠なのです。

さらに、製品によっては剥がす際に塗装を剥がしてしまうケースも報告されています。

特に壁紙や塗装面が柔らかい素材の場合、思いがけずダメージを与えてしまうリスクもゼロではありません。

これは一見小さなことに思えるかもしれませんが、原状回復が必要な賃貸物件では重大なトラブルになることもあります。

こうした理由から、防カビマスキングテープを使う際には、その便利さに甘えず、貼る場所や期間、剥がし方に十分な配慮が求められます。

製品選びの段階から慎重に比較検討し、自分の住まいに合ったものを選ぶことがトラブル回避につながるでしょう。

お風呂場で防カビマスキングテープを貼る場所

お風呂場で防カビマスキングテープを使用する場合、最も効果的なのは水が直接触れる場所や湿気がこもりやすい箇所に貼ることです。

これはカビの発生を防ぎ、掃除の手間を減らすための基本となります。

では、具体的にどの場所に貼るべきなのでしょうか。

防カビ効果を最大限に引き出すには、ただ闇雲に貼るのではなく、湿気の滞留や水垢の付着が多い箇所を優先する必要があります。

まず、浴槽と壁の継ぎ目部分は、最もカビが発生しやすいゾーンのひとつです。この部分は湯船の使用中に水が染み込みやすく、放置すると黒カビの原因になります。

防カビマスキングテープをこのラインに沿って貼ることで、水分の浸入を防ぎ、結果的にカビの発生を抑えることが可能になります。

次に、洗い場と壁、あるいは床のつなぎ目もカビの温床となりがちです。

特に床材と壁材の境界は排水の関係で常に湿気が残るため、ここも防カビ対策の重要ポイントです。

また、シャワーホースの根元や、シャンプーボトルを置く棚の裏側など、直接目に触れにくいけれど水が溜まりやすい部分にも貼ると効果的です。

さらに、換気が行き届きにくい天井角やドアのゴムパッキン周辺も見逃せません。

特にゴムパッキンはカビが根を張りやすく、一度繁殖すると除去が非常に難しいため、予防の段階でマスキングテープを活用することが大切です。

このように、お風呂場で防カビマスキングテープを貼るべき場所は複数あり、それぞれが異なる役割を持っています。

見た目を重視して貼らない場所を作るよりも、実用性を優先して、カビが出やすいゾーンを中心に使うことが賢明です。

そして、もしすでに貼ってあるマスキングテープが劣化してベタベタしている場合は、放置せずに早めに対処することが大切です。

粘着成分が浴室の素材に染み込むと、見た目が悪くなるばかりか、掃除でも取りきれない汚れになってしまうことがあります。

こうしたトラブルを防ぐためにも、定期的に状態を確認し、必要に応じて貼り替える習慣をつけましょう。

汚れ防止でマスキングテープを貼る場所

マスキングテープは、汚れや劣化から特定の箇所を守るための便利な道具です。特に新居やリフォーム後の綺麗な状態を長持ちさせたいと考える方にとって、効果的に使えば掃除の手間を大幅に軽減できます。

それでは、どのような場所にマスキングテープを貼れば、汚れを未然に防ぐことができるのでしょうか?

生活空間において汚れやすい場所は意外と多く、的確な貼る場所を知っておくことでその恩恵を最大限に得ることができます。

まず、キッチン周りは非常に汚れやすいエリアの代表格です。

特にシンクと壁の隙間や、コンロ下の引き出しの縁、または調味料ラックの底面など、飛び跳ねた水や油、調味料が溜まりやすい場所にマスキングテープを貼ると、清掃時にテープを剥がすだけで汚れを一掃できます。

また、レンジフードの周囲や冷蔵庫の上など、日常的に掃除が行き届きにくい部分にも活用すると衛生的な環境を保ちやすくなります。

次に、窓枠やサッシの隙間にもテープを貼るのが効果的です。

ホコリや花粉、雨水が入りやすい場所であるため、マスキングテープをあらかじめ貼っておけば、掃除の頻度を抑えつつ、清潔さを維持できます。

さらに、家具の脚裏や家電製品の接地面など、床との接点に貼ることで、床の黒ずみやキズを防止できます。

特にフローリングのようにデリケートな素材では、このちょっとした工夫が長期間の美観維持につながります。

また、ドアノブの周囲や照明スイッチのプレートまわりなど、手が頻繁に触れる箇所も皮脂汚れが目立ちやすいため、透明タイプのマスキングテープを使えば目立たず、効果的に保護できます。

このように、マスキングテープを汚れ防止の目的で使用する場合、貼る場所を意識することで、その効果を十分に発揮できます。

見た目の違和感を気にして控えめに貼るよりも、長期的な清潔感の維持を優先し、必要な箇所にはしっかりと貼っておくことがポイントです。

キッチンや水回りでの注意点

マスキングテープをキッチンや水回りで使う際には、場所ごとの特徴とリスクを理解した上で、適切に貼ることが重要です。

特に、湿気や油分が多い環境では、マスキングテープが劣化しやすく、想定よりも早くベタベタしたり、剥がれにくくなることがあります。

それでは、どのような点に注意すれば、より快適に使い続けられるのでしょうか。

まず第一に、キッチンではコンロ周辺やシンクの周りなど、油はねや水はねが頻繁に発生する場所にマスキングテープを使うのは避けるべきです。

これらの場所ではテープの粘着面に油や水分が付着することで、接着力が不安定になり、剥がれやすくなったり、逆にベタベタと残ってしまうケースが多く見られます。

また、火元に近い場所にマスキングテープを貼るのは、燃えやすいという点でも安全面から推奨できません。

一方で、シンク下の棚や引き出しの内部、壁との隙間部分など、直接水や油がかからない場所であれば、汚れ防止や隙間埋めとして非常に効果的です。

これらの場所は比較的湿度や温度の変化が少ないため、マスキングテープの耐久性も維持しやすく、長期間使ってもベタつきにくいという利点があります。

また、浴室や洗面所などの水回りでは、防水性の高いマスキングテープを使用することがポイントになります。

通常の紙製や布製のテープでは、水分が染み込みやすく、逆にカビの原因となることもあるため、素材の選定にも十分注意しましょう。

防カビ・防水加工が施された専用テープを選ぶことで、清潔な状態を長く保ちやすくなります。

さらに、貼る前には必ず貼り付け面をしっかり乾かし、汚れを拭き取ることが大切です。

表面が濡れていたり、油膜がついていると、どんなに高性能なテープであってもすぐに剥がれてしまいます。

貼る場所の材質にもよりますが、タイルや金属、プラスチックなどの平滑な面であれば比較的しっかりと密着します。

このように、キッチンや水回りでマスキングテープを使う際には、場所の特性とテープの素材、貼り方に注目することで、不要なベタつきや剥がれのトラブルを防ぐことができます。

適切な使用法を守れば、美観も保ちつつ、掃除の手間も軽減できる便利なアイテムとして活用できます。

新居でマスキングテープを使うとベタベタが残る理由と対策

-

長期間貼ると粘着剤が劣化し、ベタベタが残りやすくなる

-

湿気の多い場所では粘着成分が柔らかくなりやすい

-

マスキングテープは一時的な用途を想定している製品である

-

白い壁紙や木製家具に跡がつきやすく、美観を損なう

-

ドライヤーの熱で粘着を柔らかくして剥がすのが効果的

-

ぬるま湯で粘着を和らげてから除去する方法も有効

-

消しゴムで粘着跡を優しくこすって取り除ける

-

貼ってから1〜2週間以内に剥がすのが理想的

-

長期使用なら「長期間用」タイプのテープを選ぶべき

-

マスキングテープを使わないことで清掃の手間が減る

-

防カビテープでも粘着跡やカビのリスクがゼロではない

-

貼る場所に応じて定期的に張り替える必要がある

-

お風呂場では継ぎ目やゴムパッキンなどが優先箇所

-

汚れ防止にはキッチン、サッシ、スイッチ周りが効果的

-

水回りでは防水性や耐湿性のあるテープを選ぶべき

この投稿をInstagramで見る