押し花の作り方とその押し花をしおりにしたアイテムは、自然の美しさを閉じ込めた手作りアイテムとして多くの人に愛されています。

この記事では、電子レンジやアイロンを使った短時間での押し花の作り方から、ラミネートなしでしおりに仕上げる方法までを幅広く紹介しています。

また、昔ながらの牛乳パックを使った手法や、紙だけを使ったアレンジ方法も取り上げており、乾燥シートがないときの代用品や、アイロンなしで押し花を作る工夫も紹介しています。

四葉のクローバーの作り方や、桜の花を使った季節感のある作品づくりにも触れ、初心者から経験者まで楽しめる内容をまとめました。

この記事を通じて、押し花しおり作りの基礎から応用までを身につけ、日々の暮らしに彩りを添えるアイデアとしてご活用いただければと思います。

ポイント

-

電子レンジやアイロンを使った押し花の簡単な作り方がわかる

-

ラミネートなしや紙だけで作るしおりの工夫が学べる

-

クリアファイルや牛乳パックなど身近な素材の活用法が理解できる

-

桜や四葉のクローバーを使った押し花しおりのアレンジがわかる

押し花の作り方としおりにする手順

-

電子レンジを活用する作り方

-

アイロンを使う作り方

-

ラミネートなしの作り方

-

紙だけで作る方法

-

乾燥シートの代用になるものはある?

電子レンジを活用する作り方

押し花を素早く作る方法として、電子レンジを使う手段があります。

これは、忙しい方や短時間でしおりを完成させたい方にとって特に便利な方法です。

なぜ電子レンジで押し花ができるのか、不思議に感じるかもしれません。

押し花は本来、数日から1週間以上の時間をかけて植物の水分を抜く必要があります。

しかし、電子レンジを使用することで、その水分を短時間で蒸発させ、色や形を保ちながら押し花に仕上げることができます。

作り方はシンプルです。

まず、花や葉の表面の汚れを軽く拭き取ります。

次にキッチンペーパーやコピー用紙に植物を挟み、さらにその上下を重ねた厚紙などで保護します。

この状態のまま、耐熱皿にのせて電子レンジに入れます。

600W程度の出力で10〜30秒ずつ様子を見ながら加熱し、植物が乾燥するまで繰り返します。

加熱しすぎると焦げたり変色したりするため、少しずつ時間を調整することが重要です。

この方法のメリットは、時間が大幅に短縮できることにあります。

ただし、繊細な花びらや葉は焦げやすいため、特に注意が必要です。

また、植物によっては色が変わりやすいものもあるため、何度か試しながらコツをつかむとよいでしょう。

アイロンを使う作り方

時間をかけずに押し花を作るもう一つの方法に、アイロンを使った手法があります。

電子レンジがない場合でも、家庭にあるもので簡単にできる方法として人気があります。

「なぜアイロンで押し花が作れるのか?」と疑問に思う方も多いかもしれません。

アイロンは熱と圧力を同時にかけることができるため、植物の水分を短時間で蒸発させながら、押し固める効果も得られます。

具体的な手順としては、まず花や葉をペーパーで挟み、その上下を新聞紙や厚紙でカバーします。

この状態でアイロンを中温に設定し、スチーム機能はオフにしておきます。

アイロンは直接押し当てるのではなく、紙の上からじんわりと押すようにかけていきます。

一か所に長く当てすぎないよう注意しながら、少しずつ全体に熱を加えます。

数回に分けて確認し、乾燥して平らになったら完成です。

この方法の利点は、電源さえあればどこでも手軽にできる点です。

また、押し花の形を比較的きれいに保ちやすいという特徴もあります。

ただし、こちらも熱のかけすぎによる焦げには注意が必要で、特に薄い花びらは慎重に扱う必要があります。

どちらの方法も、しおり作りの際には適した素材を選ぶことが大切です。

色が濃く、形の整った花は仕上がりが美しくなります。

初心者の方は、比較的丈夫な葉や花から試してみるとよいでしょう。

ラミネートなしの作り方

ラミネートを使わずに押し花のしおりを作る方法も、十分に実用的で魅力的です。

では、なぜラミネートを使わなくてもしおりが作れるのでしょうか。

その答えは、紙やフィルムなど他の素材を上手に活用することで、押し花を保護しながら見栄えの良いしおりに仕上げることができるからです。

素材の組み合わせ次第で、デザインの幅も広がり、自分らしい表現ができるという点も大きな魅力といえるでしょう。

たとえば、押し花を画用紙や厚紙に貼り、上から透明のOPPフィルムやトレーシングペーパーなどでカバーすれば、ラミネートがなくても見た目が整い、押し花も守られます。

さらに、フィルムの代わりにクリアファイルの切れ端を活用するというアイデアもあります。

のりや両面テープでしっかり固定すれば、簡単に手作りの風合いが楽しめるしおりが完成します。

作品にアクセントを加えたい場合は、マスキングテープやスタンプを使ってデコレーションするのもおすすめです。

また、ラミネート機やラミネートフィルムが自宅にない場合でも、こうした代替素材を使えばコストも抑えられ、手軽に取り組めるというメリットがあります。

特に、子どもや初心者にとっては、機械を使わずに作れる方法は安心感があります。

ただし、耐久性ではラミネートに劣る場合があるため、長期間の保存や頻繁な使用には向かない点には注意が必要です。

補強のために、上から透明なシールを貼るという方法も一つの対策です。

ラミネートなしで作る押し花しおりは、あたたかみのあるナチュラルな仕上がりが魅力です。

市販の製品にはない手作り感や、細部へのこだわりが込められるので、贈り物や思い出の品としても非常に価値があります。

手作りの温もりを大切にしたい方には、特におすすめの方法といえるでしょう。

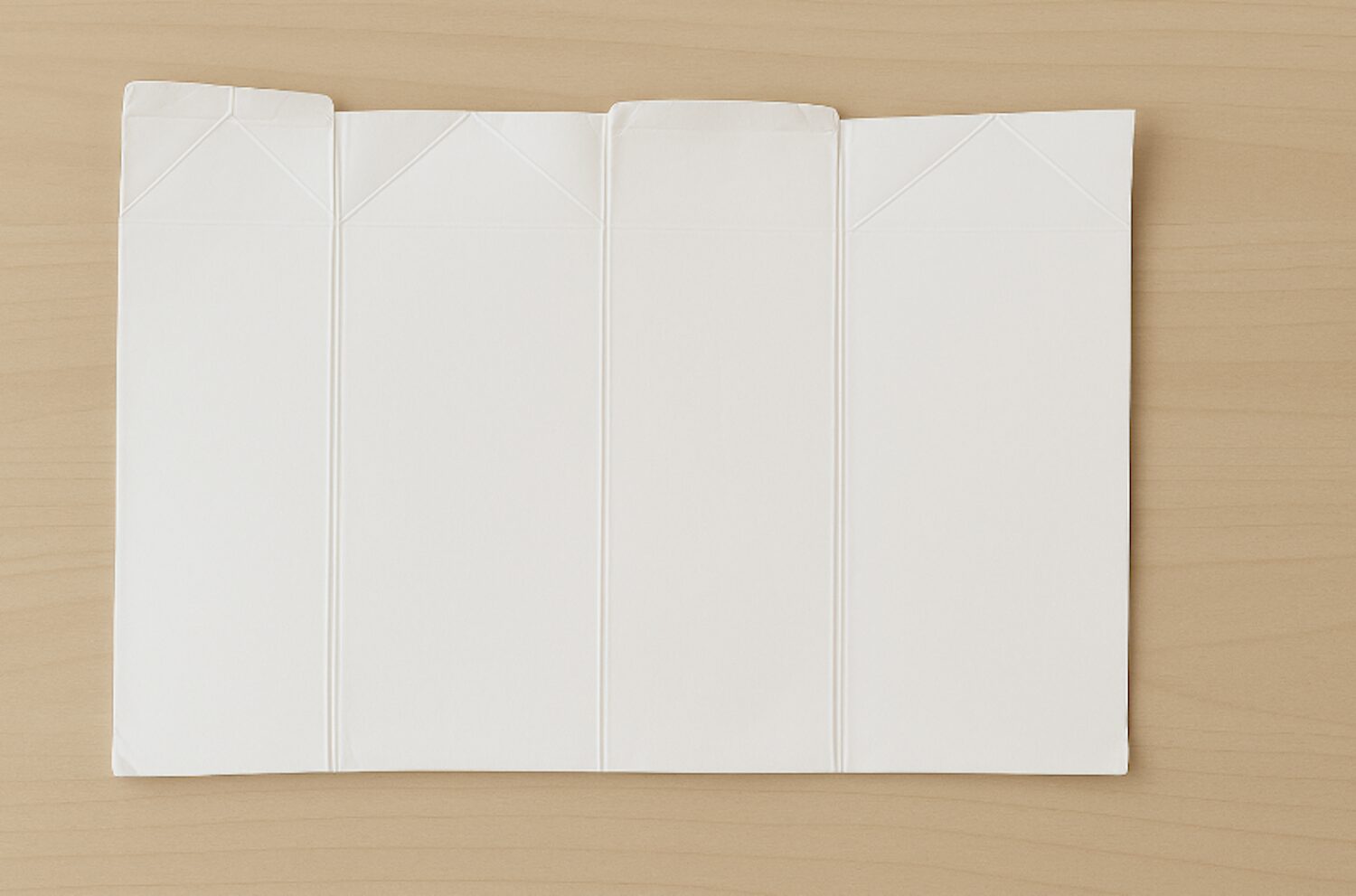

紙だけで作る方法

押し花のしおりを紙だけで作る方法は、特別な道具を必要とせず、身近な材料だけで取り組めるという点で非常に魅力的です。

では、紙のみを使って、見た目も美しく、かつ押し花をしっかりと保護できるしおりを作るには、どういった工夫が必要なのでしょうか。

その答えは、押し花の配置や紙の重ね方、素材の選び方にあります。

見た目のバランスと押し花の保存性を両立させるためには、紙の選定から仕上げ方まで、いくつかのポイントを意識することが大切です。

具体的には、まず画用紙や色画用紙を2枚用意します。

そのうち1枚には、押し花を見せたい部分にあらかじめ小さな窓をカッターなどで丁寧に開けておくとよいでしょう。

そして、もう1枚の紙と合わせて、窓の部分に押し花が見えるように挟み込んだ後、全体をのりや両面テープでしっかりと貼り合わせます。

ここでのポイントは、押し花がずれないように慎重に配置することと、窓の周囲をきれいに整えることです。

さらに、トレーシングペーパーやセロファンなどの薄くて透明な紙を表面にかぶせることで、押し花をホコリや湿気から保護する工夫も加えられます。

この方法の良さは、材料費がほとんどかからず、思い立ったときにすぐ作業を始められる点です。

たとえば、工作が好きなお子さまと一緒に作れば、学びや創造力を育む体験にもなります。

実際に、学校の自由研究や家庭での工作時間にもよく取り入れられており、「特別なものがなくても、きれいなしおりが作れるんだ」と実感できる手作りの楽しさがあります。

ただし、紙だけで作った場合は、ラミネートやフィルムに比べて湿気や摩擦に弱く、耐久性にはやや劣る傾向があります。

そのため、完成後は透明な袋やポーチに入れる、乾燥剤を一緒に保管するなどの工夫が欠かせません。

また、しおりの角を丸くカットしたり、表面に透明なフィルムを貼って保護層を追加することで、より長く美しさを保つことができるでしょう。

こうして考えると、紙だけで作る押し花しおりは、コスト面でも手間の面でも非常に手軽である一方で、アイデアやちょっとした気遣いによって、完成度の高い作品に仕上げることができる方法です。

子どもとの創作時間を大切にしたいときや、時間や材料が限られている中でも工夫を楽しみたいときに、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか。

乾燥シートの代用になるものはある?

押し花を作る際に欠かせないのが植物から水分を効率よく取り除く作業ですが、乾燥シートが手元にない場合にも代用できる素材があります。

では、乾燥シートの代わりに何を使えば押し花をきれいに仕上げられるのでしょうか。

この疑問に対する答えとして、私たちの身近にある素材の中に、押し花作りに十分対応できるものが複数存在しています。

まず代表的な代用品として挙げられるのが、キッチンペーパーやティッシュペーパーです。

これらは吸水性が高く、押し花を作る際に花や葉から出る水分を素早く吸い取ってくれます。

特にキッチンペーパーは紙質がしっかりしており、植物を傷つけにくいのが特徴です。

さらに、新聞紙も古くから利用されている素材であり、植物全体を包むようにして挟み込めば、押し花の乾燥工程をしっかりとサポートしてくれます。

もう一つ注目したいのがコピー用紙や画用紙といった、少し厚みのある紙類です。

これらはティッシュペーパーほど柔らかくはないものの、程よい厚みと吸水性を備えているため、押し花を平らに仕上げるのに適しています。

加えて、布製のハンカチや古いタオルを代用として使う方法もあります。

ただし、これらの素材は繊維が粗いため、植物が紙よりも密着しにくい傾向があります。

そのため、布を使う場合は必ず両面からしっかりと押さえる板や重しを用いると、仕上がりが安定します。

さらに一歩踏み込んだ方法としては、シリカゲルや乾燥剤を紙と組み合わせて使うという手もあります。

押し花の周囲に乾燥剤を配置することで、空気中の湿気も同時に吸収でき、より短時間で水分を抜くことが可能になります。

これにより、色鮮やかな押し花を保ちやすくなるというメリットもあります。

このように、乾燥シートが手元にない場合でも、家庭にある紙類や布、さらには乾燥剤などを組み合わせることで、押し花作りは十分に実現可能です。

もちろん専用シートのような均一性は難しいかもしれませんが、十分に美しい押し花を完成させることができるでしょう。

初心者の方でも安心して取り組める方法なので、ぜひ試してみてください。

押し花の作り方としおりで楽しむアレンジ

-

牛乳パックで作る押し花

-

クリアファイルで作る押し花

-

昔ながらの方法で押し花のしおりを作る

-

四葉のクローバーのしおりを作る

-

桜の押し花のしおりを作る

牛乳パックで作る押し花

牛乳パックを使って押し花を作る方法は、再利用の観点からも環境にやさしく、コストもかからない点でとても魅力的です。

では、なぜ牛乳パックが押し花作りに適しているのでしょうか。

その理由は、厚みがありながらも折りたたみやすく、内側がコーティングされているため、水分を含んだ植物をはさんでも周囲に染み出しにくいという特徴があるからです。

まず、作り方の基本は、洗って乾かした牛乳パックをハサミで開き、長方形にカットして使うことから始まります。

このとき、牛乳パックの内側を外側にして折り曲げると、押し花が張りつきにくく、作業がしやすくなります。

押し花にしたい植物をティッシュペーパーで挟んでから牛乳パックにセットし、さらにその上から重しをのせて数日間放置するだけで、しっかりと乾燥した押し花が完成します。

重しとしては、辞書や図鑑などの重たい本を利用するのが手軽です。

日光の当たらない風通しの良い場所に置くことで、よりきれいに乾燥させることができます。

また、ティッシュの代わりにキッチンペーパーや習字用の半紙などを使うと、水分の吸収力が高まり、より均一に乾燥しやすくなります。

牛乳パックは破れにくく、何度でも使えるため、押し花作りに慣れてきたら繰り返し利用することもできます。

作品が完成したら、そのまましおりにしてもよいですし、画用紙に貼ってカードにしても素敵です。

アレンジの幅が広く、自由な発想で楽しめる点もこの方法の大きな魅力です。

牛乳パックは、家庭にあるもので簡単に取り組めるというだけでなく、エコな材料として再注目されています。

身近な素材を工夫して使うことで、押し花作りの楽しさがさらに広がるでしょう。

クリアファイルで作る押し花

クリアファイルを活用して押し花を作る方法は、透明感と実用性を両立できる点で非常に人気があります。

では、なぜクリアファイルが押し花の加工に役立つのでしょうか。

その秘密は、ファイルの表面がなめらかで半透明、もしくは透明であるため、押し花の美しさをそのまま見せることができるからです。

この方法では、まず押し花を事前に乾燥させておき、しっかりと水分が抜けた状態のものを用意します。

クリアファイルはそのままだと大きいため、好みのサイズにカットしてから使用します。

切り取ったファイルの2枚の間に押し花を挟み、周囲をテープやアイロンで密閉することで、簡易的なラミネートのように押し花を保護できます。

特におすすめなのが、アイロンを使った密閉方法です。

アイロンの熱でクリアファイルの縁を軽く溶かし、圧着することで中の押し花がずれにくくなり、耐久性のあるしおりに仕上がります。

ただし、アイロンを使う際は温度を中低温に設定し、クッキングシートを当て布代わりにすると安全です。

スチーム機能は必ずオフにして作業してください。

この方法の魅力は、道具が少なく、仕上がりもスタイリッシュな点です。

また、押し花の色や形をそのまま楽しめるため、見た目にも美しく、プレゼントや記念品にも最適です。

さらに、クリアファイルは100円ショップなどでも簡単に手に入るため、コストを抑えながら本格的な作品作りが可能となります。

保管にも便利で、湿気や汚れから押し花を守れるため、長期間きれいな状態を維持できます。

クリアファイルを活用した押し花作りは、手軽さと美しさ、そして応用力を兼ね備えた非常に優れた方法といえるでしょう。

昔ながらの方法で押し花のしおりを作る

昔ながらの押し花のしおり作りは、自然とのふれあいを感じられる温かみのある方法として、多くの人に親しまれてきました。

では、現代の便利な道具がなくても、どのようにして押し花のしおりを作ることができるのでしょうか。

その答えは、昔ながらの知恵と工夫にあります。

基本的には、重しを使って時間をかけて植物の水分を抜くという方法で、押し花が自然に乾燥していく仕組みを利用します。

具体的な手順としては、まず好きな花や葉をティッシュペーパーや吸水紙に挟み、さらにそれを新聞紙や厚紙などで包み込みます。

そして重たい本の間にはさみ、1週間から2週間ほど放置して乾燥させます。

このとき、日が当たらず風通しの良い場所に置くのが理想です。

また、数日に一度、紙を取り替えることで湿気がこもらず、カビの発生を防ぐことができます。

こうして丁寧に乾燥させた押し花は、色合いや形がきれいに残りやすく、完成度の高いしおり作りに最適です。

このような昔ながらの手法は、時間こそかかりますが、素材本来の美しさを引き出すことができ、手作業ならではの味わいも生まれます。

作業を通じて自然との距離を近づけたり、四季の移ろいを感じたりすることができるため、趣味としても非常に奥深いものとなるでしょう。

シンプルながらも温もりを感じさせるしおりは、贈り物としても喜ばれます。

四葉のクローバーのしおりを作る

四葉のクローバーは幸運の象徴として広く知られており、それを使った押し花しおりは、見た目のかわいらしさと意味合いの両方で人気があります。

では、四葉のクローバーを使ってしおりを作る際に、どのような点に注意すればきれいに仕上がるのでしょうか。

答えは、押すタイミングと乾燥方法にあります。

まず、クローバーは摘み取った直後が最も水分を含んでいて柔らかいため、しおりにするにはなるべく早く押し始めることが大切です。

葉の位置を丁寧に整えて、バランスよく広げてから紙に挟み、重しをかけて乾燥させます。

葉がずれてしまうと、せっかくの四葉の形が崩れてしまうため、配置には慎重を期す必要があります。

また、クローバーの葉は比較的薄いため、紙での吸水だけでも比較的短期間で乾燥させることができます。

乾燥が終わった後は、台紙となる紙に貼り付け、透明な保護シートやトレーシングペーパーで表面をカバーするのがおすすめです。

ラミネートなしでもクリアファイルの切れ端を活用すれば、しっかりとした仕上がりになります。

四葉のクローバーは小さめの植物なので、ミニサイズのしおりにも適しており、持ち運びやすさも魅力です。

お守り代わりやちょっとしたプレゼントにしても喜ばれる四葉のクローバーのしおりは、シンプルながら気持ちがこもった作品として、多くの人に愛される存在です。

桜の押し花のしおりを作る

桜の花を使った押し花しおりは、日本の春を象徴する風景をそのまま閉じ込めたような、非常に風情のあるアイテムです。

では、繊細な桜の花びらを押し花にしてしおりにするには、どのような工夫が必要なのでしょうか。

そのポイントは、桜の花びらの薄さと色あせやすさに配慮した扱い方にあります。

まず、桜の花びらは非常に薄く、水分が抜けるのも早い反面、乾燥中にシワが寄ったり色が変わったりしやすいという特徴があります。

そのため、摘んだらすぐに柔らかい紙に挟み、できれば吸水性の高い和紙やティッシュを使って、やさしく包むことが重要です。

そして、平らに広げた状態を保ったまま、新聞紙などでさらに包んで重しをかけて数日間乾燥させます。

このとき、強い光が当たると退色してしまうため、暗くて風通しの良い場所での保管が望ましいです。

完成した桜の押し花は、そのまま台紙に貼って透明のシートでカバーするのが一般的です。

特に淡いピンクの色合いを活かすためには、背景の色を白やベージュなど、柔らかい色調にすると美しく映えます。

また、しおり全体のデザインに和柄や季節のモチーフを取り入れると、より趣のある仕上がりになります。

桜の花を押し花にすることは、春の思い出を形として残す素敵な方法です。

季節ごとの楽しみ方として、毎年の桜の時期にしおりを作る習慣にするのもおすすめですし、贈り物としても日本らしさが伝わるため、外国の方へのプレゼントにもぴったりです。

押し花の作り方としおりにする方法

-

電子レンジを使うと短時間で押し花が作れる

-

加熱は10秒ずつ様子を見ながら行うのが安全

-

アイロンは中温でスチームなしが基本

-

スチーム機能は必ずオフにして乾燥させる

-

ラミネートなしでもOPPフィルムやトレペで代用可能

-

クリアファイルの切れ端でもしおりの保護が可能

-

紙のみでも押し花しおりは作成できる

-

窓付き画用紙でデザイン性を高められる

-

乾燥シートの代用にはキッチンペーパーや新聞紙が使える

-

牛乳パックは吸水性と耐久性を兼ねた素材として有用

-

押し花の上に重しを乗せて数日置くと自然乾燥できる

-

クリアファイルとアイロンで簡易ラミネートが可能

-

昔ながらの方法では本の重みと時間を活用する

-

四葉のクローバーはバランスよく配置するのがポイント

-

桜の押し花は光を避けて色落ちを防ぐ工夫が必要

この投稿をInstagramで見る