レシピできゅうり100gと見て、どのくらいの大きさか悩んだ経験はありませんか。きゅうり1本あたりの重さの平均、特にMサイズの目安が分かれば、料理はもっとスムーズになります。

また、きゅうりには栄養がないというギネス記録の噂や、実際の栄養価、特にカリウムの含有量とカロリーについて知ることで、より深く食材を理解できるはずです。

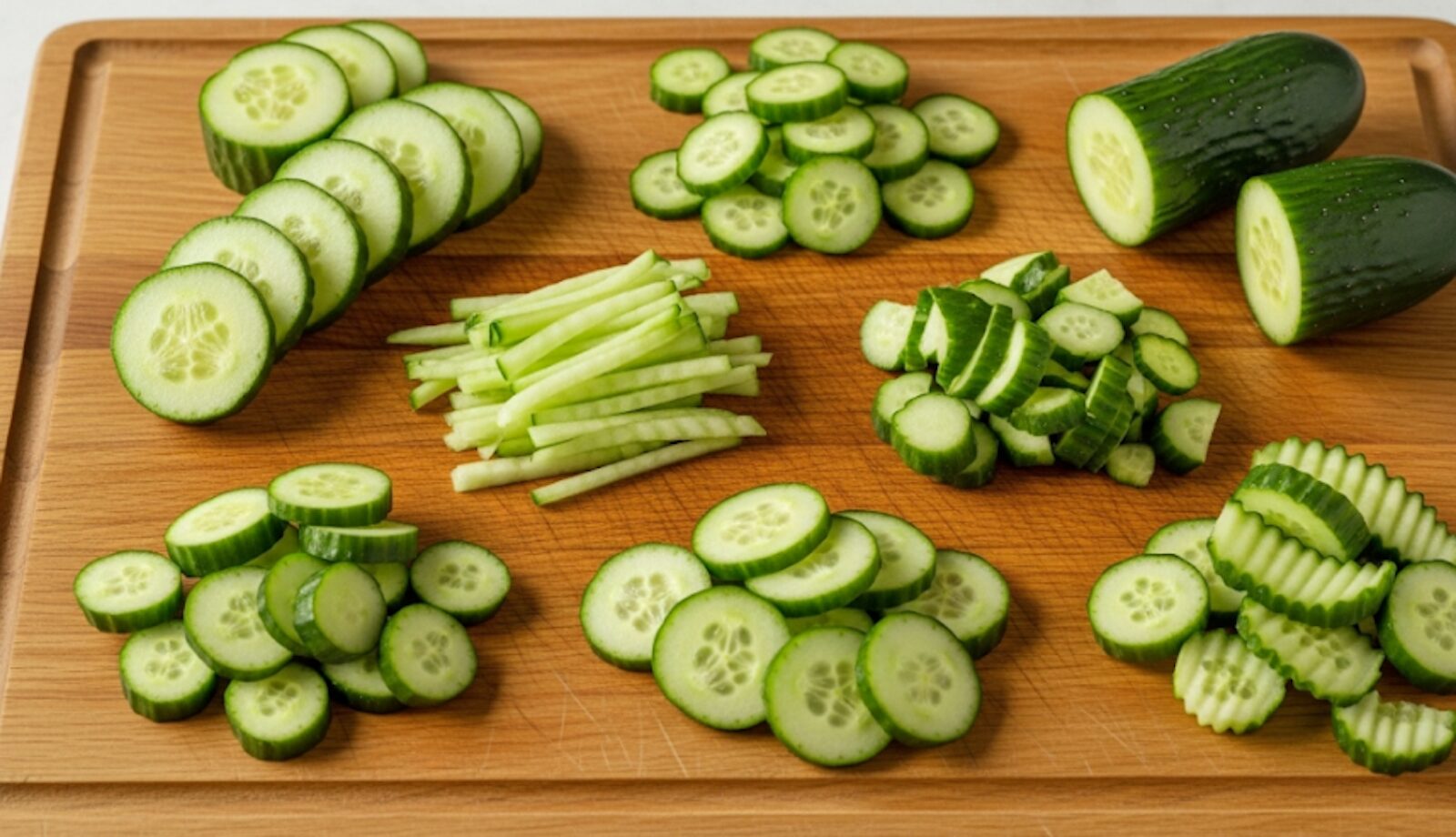

この記事では、新鮮なきゅうりの選び方から、調理でよくある水っぽい原因と、その食感をよくする工夫まで解説します。さらに、きゅうりの切り方の種類や、仕上がりを左右する包丁の切れ味の違いとおすすめの道具も紹介します。

例えば、手軽に美しい薄切りを実現するスライサー、特にV字スライサーや多機能スライサーといった、おすすめの調理器具についても触れていきます。あなたにとって料理が楽しくなる道具を見つけることで、きゅうりのポテンシャルを最大限に引き出すお手伝いができれば幸いです。

ポイント

-

きゅうりの重さの目安とサイズごとの違い

-

栄養に関する誤解と本当の栄養価

-

食感を劇的に変える切り方のコツ

-

料理の効率を上げる調理器具の選び方

きゅうり1本は何グラム?重さと栄養の基本

-

Mサイズのきゅうりの重さの平均

-

ギネス級?栄養がないと言う噂とカロリー

-

きゅうりの栄養とカリウム含有量

-

新鮮なきゅうりの上手な選び方

-

きゅうりが水っぽい原因は切り方?

Mサイズのきゅうりの重さの平均

きゅうり1本の重さは、サイズによって異なりますが、レシピでよく基準とされるMサイズのきゅうり1本あたりの重さは、おおよそ100gが平均です。

実際にスーパーなどで販売されているきゅうりを計測したデータによると、長さ20cm前後の一般的なきゅうりは100g強のものが多く、調理時に両端を切り落とすことを考慮すると約100gと考えるのが実用的です。

ただし、これはあくまで目安であり、きゅうりには農産物の規格が存在します。品種や季節によっても重さは変動しますが、一般的には以下のようなサイズ分けがされています。

|

サイズ |

長さの目安 |

重さの目安 |

|---|---|---|

|

S |

約17cm前後 |

約70~90g |

|

M |

約19~22cm |

約90~110g |

|

L |

約22cm以上 |

約110~140g |

このように、レシピに「きゅうり1本」と書かれている場合は、Mサイズの100g前後を想定していることが多いと考えられます。一方で「50g」ならMサイズの半分、「200g」なら2本分、というように把握しておくと、計量の手間が省けて調理がスムーズになります。

ギネス級?栄養がないと言う噂とカロリー

「きゅうりは世界一栄養がない野菜」という噂を耳にしたことがあるかもしれませんが、これは誤解から広まった情報です。

この噂の元になったのは、きゅうりが「最も熱量(カロリー)が低い果実(Least calorific fruit)」としてギネス世界記録に登録されているという事実です。

これは「栄養素が最も少ない」という意味ではなく、あくまで「カロリーが低い」という記録になります。植物学上、きゅうりは果菜(果実的野菜)に分類されるため、このような記録のされ方になりました。

文部科学省の「日本食品標準成分表」によると、きゅうりのカロリーは可食部100gあたり13~14kcalとされており、確かに野菜の中でも非常に低カロリーです。このため、ダイエット中の食事のかさましや、カロリーを抑えたい時の一品として非常に役立ちます。

しかし、低カロリーであることと、栄養がないことはイコールではありません。次の項目で解説するように、きゅうりには私たちの体にとって有用とされる栄養素がきちんと含まれています。

きゅうりの栄養とカリウム含有量

前述の通り、「栄養がない」というのは誤解であり、きゅうりには様々な栄養素が含まれています。約95%が水分で構成されていますが、その中にも私たちの健康維持に役立つとされる成分は存在します。

特に注目される成分の一つがカリウムです。きゅうり100gあたりに含まれるカリウムは、日本食品標準成分表によると200mgとされています。カリウムは、体内のナトリウムの排出を助ける働きがあるといわれています。

そのため、塩分の摂取が多い現代人にとって、食生活のバランスを整える上で意識したいミネラルの一つです。

他の夏野菜と比較しても、きゅうりの栄養価は決して見劣りしません。

|

栄養成分 |

きゅうり |

レタス |

トマト |

なす |

|---|---|---|---|---|

|

カリウム |

200mg |

200mg |

210mg |

220mg |

|

ビタミンK |

34μg |

29μg |

4μg |

10μg |

|

ビタミンC |

14mg |

5mg |

15mg |

4mg |

|

食物繊維 |

1.1g |

1.1g |

1.0g |

2.2g |

※可食部100gあたり。「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」より

このように、他の野菜と比較したデータもあり、きゅうりが様々な栄養素を含んでいることがわかります。

例えば、骨の形成に関わるとされるビタミンKや、抗酸化作用を持つとされるβカロテン、そして鉄の働きを助ける銅やモリブデンなども含まれています。これらの栄養素は、バランスの取れた食事を構成する上で大切な要素です。

新鮮なきゅうりの上手な選び方

きゅうりの魅力を最大限に味わうためには、新鮮なものを選ぶことが大切です。水分が95%以上を占めるきゅうりは、鮮度が落ちるとそのみずみずしさや食感が損なわれてしまいます。

新鮮なきゅうりを見分けるためのポイントは、主に以下の4つです。

表面の色とハリ

まず、皮の緑色が濃く、全体にハリとツヤがあるものを選びましょう。時間が経つと水分が抜けてシワが寄ったり、色が薄くなったりします。特にヘタの周辺や先端がしなびていないかを確認するのが良い方法です。

イボの状態

きゅうりの表面にあるイボは、鮮度のバロメーターです。触ったときにチクチクと痛いくらいに鋭く尖っているものは、収穫されてから時間が経っていない証拠です。鮮度が落ちるにつれて、イボも水分が抜けてしんなりとしてきます。(ただし、最近ではイボのない品種もあります。)

太さの均一さ

ヘタから先端まで、できるだけ太さが均一なものを選びましょう。太さが均一なきゅうりは、水分や栄養を均等に吸収して順調に育った証拠であり、味が良い傾向にあります。多少曲がっていても、味や品質に大きな違いはありません。

重み

手に持ったときに、見た目の大きさ以上にずっしりと重みを感じるものは、水分が豊富に含まれているサインです。軽いものは水分が抜けてしまっている可能性があります。

これらのポイントを意識して選ぶことで、みずみずしく美味しいきゅうりを食卓で楽しむことができます。

きゅうりが水っぽい原因は切り方?

きゅうりを使った料理が、なぜか水っぽく、べちゃっとした仕上がりになってしまう。こうした悩みを持つ方は少なくないでしょう。その大きな原因の一つは、きゅうりを切る際の「細胞の壊れ方」にあります。

きゅうりの内部は、前述の通り約95%が水分で満たされています。野菜の細胞は、細胞壁という硬い壁で覆われており、この壁が壊れると中の水分が外に流れ出てしまいます。

切れ味の悪い包丁や、不適切な切り方をしてしまうと、きゅうりの細胞を「切る」のではなく「押し潰す」形になります。細胞が潰れると、必要以上に細胞壁が破壊され、大量の水分が流出してしまうのです。これが、料理が水っぽくなる直接的な原因と考えられます。

また、千切りのように切る回数が多く、断面が多くなる切り方ほど、水分の流出量は増える傾向にあります。そのため、調理前の塩もみで余分な水分を抜く「板ずり」といった下ごしらえも有効な手段ですが、根本的な解決策としては「いかに細胞を壊さずに切るか」が鍵を握っています。

この問題を解決するためには、切り方そのものの工夫と、使用する道具が非常に重要になってくるのです。

きゅうり1本は何グラム?道具も食感を変える要素

-

切り方で食感をよくする方法とは

-

食感が変わるきゅうりの切り方の種類

-

包丁の切れ味の違いとおすすめ

-

薄切りV字など多機能スライサーおすすめ

-

料理が楽しくなる道具選びのコツ

-

きゅうり1本は何グラム?美味しく食べるコツ

切り方で食感をよくする方法とは

きゅうりの食感をよくするためには、切り方を工夫することが効果的です。野菜は繊維の方向を意識して切るだけで、口当たりや歯ごたえが大きく変わります。

きゅうりの繊維は、ヘタから先端に向かって縦方向に走っています。この繊維の走り方を理解した上で、目指す食感に合わせて切り方を選ぶのがポイントです。

繊維に沿って切る(歯ごたえを残す)

拍子木切りやスティック状のように、繊維に沿って縦方向に切ると、繊維が残るため「ポリポリ」「シャキシャキ」とした力強い歯ごたえを楽しめます。きゅうりそのものの食感を活かしたいサラダや、もろきゅうなどに適しています。

繊維を断ち切るように切る(口当たりを柔らかくする)

輪切りや薄切りは、繊維を垂直に断ち切る切り方です。これにより、繊維が短くなるため、歯切れが良く、柔らかい食感になります。味が染み込みやすくなるというメリットもあり、酢の物や和え物に向いています。

下ごしらえで食感をコントロールする

切り方に加え、「板ずり」という下ごしらえも食感をよくするために有効です。まな板に塩をふり、その上でキュウリをゴロゴロと転がすことで、表面のイボが取れてなめらかになります。また、余分な水分が抜けることで青臭さが和らぎ、味が染み込みやすくなるだけでなく、食感もよりパリッとします。

このように、繊維の方向を意識した切り方と適切な下ごしらえを組み合わせることで、きゅうりの食感を自在にコントロールすることが可能です。

食感が変わるきゅうりの切り方の種類

きゅうりには様々な切り方の種類があり、料理の用途や求める食感によって使い分けることで、レパートリーが大きく広がります。ここでは、代表的な切り方とその特徴を紹介します。

輪切り

きゅうりを横に置き、繊維を断ち切るように垂直に切る方法です。厚さを均一にすることで、火の通りや味の染み込み方が揃います。サラダや酢の物、漬物など、幅広い料理に活用できます。

斜め薄切り

きゅうりに対して包丁を斜めにあて、薄く切っていく方法です。輪切りよりも断面積が広くなるため、味が絡みやすくなります。また、食感がなめらかになるため、和え物や炒め物に向いています。

千切り

斜め薄切りにしたきゅうりを少しずつずらして重ね、端から細く切っていきます。冷やし中華の具材や、サラダ、和え物などに最適です。水分が出やすいので、切った後に軽く塩もみをして水気を絞ると、水っぽくなるのを防げます。

乱切り

きゅうりを手前に90度ずつ回しながら、包丁を斜めに入れて切る方法です。断面が不規則で大きくなるため、タレなどがよく絡みます。加熱しても食感が残りやすいため、炒め物や煮物、中華風の和え物などに適しています。

蛇腹切り

割り箸できゅうりを挟み、箸にあたるまで斜めに細かく切り込みを入れ、裏返して同様に切り込みを入れる飾り切りです。伸縮性があり、見た目が華やかになるだけでなく、味が非常によく染み込むため、酢の物や漬物にすると絶品です。

たたききゅうり

包丁の腹や麺棒などで叩いて割る方法です。断面が不規則になるため、味が染み込みやすく、短時間で和え物などを作りたいときに便利です。

これらの切り方をマスターすることで、いつものきゅうり料理がワンランクアップするでしょう。

包丁の切れ味の違いとおすすめ

きゅうりをはじめとする野菜の味や食感は、包丁の切れ味に大きく左右されます。切れ味の良い包丁とそうでないものでは、仕上がりに明確な違いが生まれます。

切れ味による違い

前述の通り、切れ味の悪い包丁は野菜の細胞を押し潰してしまいます。これにより、水分や旨味成分が流れ出てしまい、料理が水っぽくなったり、味が落ちたりする原因となります。一方、切れ味の良い包丁は、細胞をスパッと切断するため、破壊される細胞が最小限に抑えられます。

その結果、食材の水分や栄養、旨味を内部に閉じ込めることができ、鮮度や食感を保ったまま調理ができるのです。トマトを切った時に潰れてしまう、鶏肉の皮が切れないといった現象は、包丁の切れ味が落ちているサインと考えられます。

安い包丁と高い包丁の違い

包丁の価格の違いは、主に「刃の素材」と「構造(刃付けや柄)」によって決まります。 高価格帯の包丁は、硬度が高く錆びにくい特殊な鋼材や、切れ味が長持ちする複合材が使われていることが多いです。

また、職人による丁寧な刃付けがされており、握りやすさやバランスまで計算されたデザインになっています。

一方で、安価な包丁は、柔らかいステンレス鋼が主流で、製造工程も簡素化されている傾向があります。購入当初は切れるものの、切れ味が持続しにくく、頻繁なメンテナンスが必要になる場合があります。

おすすめの包丁の種類

野菜を切ることが多いのであれば、「菜切り包丁」がおすすめです。刃が薄く、刃線がまっすぐなため、野菜の繊維を潰さずに切ることに特化しています。キャベツの千切りや大根のかつら剥きなどもスムーズに行えます。

もちろん、肉や魚も切れる「三徳包丁」も家庭用として万能ですが、野菜料理のクオリティを上げたいのであれば、専用の包丁を一本持っておくと、調理の楽しさが格段に向上するでしょう。

切れ味の良い包丁は、調理のストレスを軽減し、料理の味を引き上げるための重要な投資と言えます。

薄切りV字など多機能スライサーおすすめ

包丁の扱いに自信がない方や、もっと手軽に、均一な厚さのきゅうりを大量に作りたい場合には、スライサーが非常に便利な道具となります。スライサーを使えば、誰でもプロのような美しい薄切りをスピーディーに作ることが可能です。

スライサーの種類と特徴

スライサーにはいくつかの種類があり、用途によって選ぶのがおすすめです。

-

薄切りスライサー(平刃) 最も一般的なタイプで、きゅうりの輪切りや玉ねぎのスライスなどに使えます。厚さ調節機能が付いているものを選ぶと、料理に合わせて厚みを変えられて便利です。

-

V字スライサー 刃がV字型になっているのが特徴です。食材に刃が食い込みやすく、トマトのような柔らかい食材でも潰さずにスムーズに切ることができます。軽い力で切れるため、作業負担が少ないのもメリットです。

-

多機能スライサー 薄切り用の刃だけでなく、千切り用、おろし金などがセットになったタイプです。これ一台で様々な下ごしらえが完了するため、収納スペースを節約したい方や、これから調理器具を揃える方に適しています。千切りの太さが数種類選べるものもあり、きんぴら用、サラダ用などと使い分けができます。

スライサー選びのポイントと注意点

スライサーを選ぶ際は、「切れ味」と「安全性」が最も重要です。切れ味が良いものは軽い力で作業でき、結果的に時短に繋がります。

また、野菜が小さくなった時に指を守るための「安全ホルダー(ガード)」が付属しているかどうかは必ず確認しましょう。安全ホルダーがあれば、最後まで安心して食材を無駄なく使うことができます。

お手入れのしやすさもポイントで、食洗機に対応しているモデルは後片付けが楽になります。

ただし、スライサーは非常に切れ味が良いため、使用時には細心の注意が必要です。特に、刃の交換や洗浄の際には、直接刃に触れないよう気をつけてください。

料理が楽しくなる道具選びのコツ

毎日の料理を負担に感じるか、それとも楽しみに感じるかは、使う道具によって大きく変わることがあります。少し使い勝手の良い道具を取り入れるだけで、調理のストレスが軽減され、キッチンに立つ時間が充実したものに変わるかもしれません。

料理が楽しくなる道具を選ぶコツは、自分の「ちょっとした不満」を解決してくれるものを見つけることです。「きゅうりの薄切りが均一にならない」「千切りに時間がかかる」といった具体的な悩みに向き合うと、自分に必要な道具が見えてきます。

例えば、高価なプロ用の包丁でなくとも、100円ショップで売られている「きゅうりカッター」のような専用の便利グッズが、意外なほど役立つこともあります。スティック状に一気にカットできれば、野菜スティックを作る手間が省け、料理のハードルがぐっと下がります。

大切なのは、価格やブランドだけで判断しないことです。いくら高級な包丁でも、自分の手のサイズに合わなかったり、重すぎたりすると、かえって使いにくくなってしまいます。可能であれば実際に手に取ってみて、重さやグリップの握り心地を確かめるのが理想的です。

また、ステンレス一体型で洗いやすい、食洗機に対応しているなど、後片付けのしやすさも重要な選定基準です。調理から片付けまでの一連の流れがスムーズになることで、料理に対する心理的な負担は大きく減ります。

自分にとって「これがあると楽だな」「これを使うと気分が上がるな」と思える道具を見つけること。それが、料理を義務から楽しみへと変えるための第一歩と言えるでしょう。

きゅうり1本は何グラム?美味しく食べるコツ

-

きゅうりMサイズ1本の重さは約100gが目安

-

レシピの「1本」はMサイズを想定することが多い

-

きゅうりは低カロリーだが栄養がないわけではない

-

ギネス記録は「栄養の少なさ」ではなく「カロリーの低さ」

-

カリウムはナトリウムの排出を助けるといわれる成分

-

ビタミンKやビタミンCなども含まれる野菜

-

新鮮なきゅうりは緑色が濃くハリとツヤがある

-

イボが鋭く尖っているものは鮮度の良い証拠

-

太さが均一でずっしりと重いものを選ぶ

-

料理が水っぽくなるのは切る時に細胞が潰れるのが原因

-

食感を良くするには繊維の方向を意識して切る

-

切れ味の良い包丁は食材の味と食感を損なわない

-

野菜を切るなら菜切り包丁が専門的でおすすめ

-

スライサーは均一な薄切りや千切りを時短で実現する

-

安全ホルダー付きのスライサーを選ぶことが大切

-

自分に合った道具選びが料理を楽しくする鍵

この投稿をInstagramで見る