夏の太陽に向かって力強く咲くひまわり。その明るい姿は見る人に元気を与えてくれますが、やがて訪れる見頃の終わりに、寂しさを感じる方も多いのではないでしょうか。

大切に育てたひまわりの花がうなだれるのはなぜなのか、下の葉が枯れるのは寿命なのか、それとも病気や害虫が原因なのかと、心配になることもあるでしょう。

この記事では、ひまわりが枯れる原因について、自然なプロセスと予期せぬトラブルの両面から調べ、分かりやすくまとめてみました。

水やりの頻度や肥料のやりすぎといった育て方の問題から、枯れかけたひまわりを復活させるためのヒント、そして来年も美しい花を咲かせるための種の収穫時期や枯れた後の処分方法に至るまで、あなたの疑問解決の助けになれば幸いです。

ポイント

-

ひまわりが自然に枯れる時期と見分け方

-

病気や害虫など時期尚早に枯れる原因

-

枯れかけたひまわりを復活させる手入れ方法

-

種の収穫から処分までの流れと来年の準備

ひまわりが枯れる時期と自然なプロセス

-

ひまわりの見頃の終わりはいつごろか

-

花がうなだれるのはなぜ?枯れるサイン?

-

下の葉が枯れるのは自然な老化現象

-

枯れかけたひまわりを復活させるには

-

来年も楽しむための種の収穫時期

ひまわりの見頃の終わりはいつごろか

ひまわりの見頃は、植える品種や栽培する地域、種まきのタイミングによって大きく異なりますが、一般的には7月下旬から8月下旬にピークを迎えることが多いです。例えば、山梨県の「北杜市明野サンフラワーフェス」や茨城県の「あけのひまわりフェスティバル」といった有名なひまわり畑でも、この時期に合わせたイベントが開催されることが多く、夏の風物詩として親しまれています。

しかし、これはあくまで一般的な目安です。個々のひまわりの花が最も美しく咲き誇る期間は、開花してから約1週間から10日ほどとされています。この期間を過ぎると、徐々に見頃の終わりへと向かい始めます。

見頃が終わるサインとして最も分かりやすいのは、花びらの変化です。鮮やかだった黄色の花びらが少しずつ色あせ、先端から茶色く変色し、やがてハリを失ってしおれてきます。これは病気や水不足といったトラブルではなく、ひまわりが受粉を終えて、次の世代のために種子を成熟させる準備に入った健全な証拠です。

また、品種によっても見頃の終わり方が異なります。「ロシアひまわり」に代表されるような一本立ちの品種は、その一つの大きな花が終わると、その株の観賞期間もほぼ終わりとなります。

一方で、「サンフィニティ」や八重咲きの「モネのひまわり」といった分枝性(枝分かれするタイプ)の品種は、主となる花が終わった後も、脇の茎から次々と新しい花を咲かせることがあり、より長い期間にわたって観賞を楽しむことが可能です。

したがって、一番大きな花の盛りが過ぎたからといって、すぐに株全体が枯れてしまうわけではありません。むしろ、ここから種が成熟し、次の命へと繋がる大切な期間が始まるのです。

花がうなだれるのはなぜ?枯れるサイン?

あれほどまっすぐに太陽を向いていたひまわりの花が、ある時期を境に力なくうなだれる姿は、育てている方にとって心配な光景かもしれません。しかし、これは多くの場合、ひまわりが成長の最終段階に入った自然で健康的なサインです。

その最大の理由は、種の重さにあります。受粉を終えたひまわりは、花の中心部分でたくさんの種を育て始めます。種が成熟するにつれて水分と栄養が詰まり、花の中心部は驚くほど重くなります。

その重みに茎が耐えきれなくなり、自然と頭を垂れるのです。これは、植物が子孫を残すという大切な役目を順調に果たしている証拠と言えます。

しかし、注意が必要なケースもあります。種の重さではなく、水不足や病害虫が原因で茎が弱り、うなだれてしまうことがあるからです。健康な状態かうなだれているのか、あるいはトラブルのサインなのかを見分けるには、花だけでなく株全体を観察することが大切です。

|

うなだれる原因 |

見分けるポイント |

|---|---|

|

健康な老化(種の重み) |

・花びらは枯れ始めているが、茎や葉は比較的しっかりしている ・花の中心部(花托)が重そうに、ゆっくりと下を向いていく ・土は適度に湿っている |

|

水不足 |

・花だけでなく、葉も全体的にしおれてハリがない ・土の表面がカラカラに乾いている ・朝夕の涼しい時間帯に水を与えると、回復することがある |

|

病気・害虫 |

・茎の地際や途中に、茶色や黒の変色、腐敗、カビなどが見られる(白絹病など) ・茎に虫が侵入したような穴が開いている(ズイムシなど) ・葉に異常な斑点や変色がある |

このように、単に花が下を向いているからといって、すぐに枯れると判断するのは早計です。

茎や葉の状態、土の湿り具合などを総合的に確認し、それが成長の自然な過程なのか、それとも何らかのSOSサインなのかを正しく見極めてあげましょう。

下の葉が枯れるのは自然な老化現象

ひまわりの成長過程で、株元に近い下の葉から黄色く変色し、やがて枯れていくことがあります。これもまた、多くは自然な老化現象の一つです。

植物は、新しい葉や花、そして種といった成長が活発な部分へ優先的に栄養分を送る性質があります。ひまわりが大きく成長し、てっぺんに大きな花を咲かせる頃には、下の方にある古い葉の役目は終わりつつあります。

そのため、下の葉にある栄養分を新しい部分へ転送し、自らは枯れていくのです。

特に、生育が旺盛なひまわりは多くの水分と養分を必要とするため、これらが不足すると下の葉から枯れやすくなる傾向があります。

生育に問題がない場合でも下の葉が枯れることはよくあるため、数枚の葉が黄色くなった程度であれば、過度に心配する必要はありません。

枯れかけたひまわりを復活させるには

枯れかけたひまわりを復活させることは、原因次第で可能です。まず、ひまわりが枯れかけている原因が、寿命による自然な老化なのか、それとも水切れや肥料の過不足、病害虫といった他の要因なのかを見極めることが大切です。

もし水切れが原因でぐったりしている場合は、すぐにたっぷりと水を与えることで回復することがあります。特に夏場の暑い時期は、朝夕の涼しい時間帯に水やりを行うのが効果的です。

一方で、根腐れや病気が進行している場合は、復活は難しくなります。根腐れの場合は、水のやりすぎが原因であるため、水やりを控えて土を乾燥させることが必要です。

病気や害虫が原因であれば、被害が広がらないように、かかってしまった部分を取り除き、適切な薬剤を使用するなどの対策が求められます。

自然な寿命で枯れ始めている場合は、残念ながら復活させることはできません。その場合は、次の世代のために種を収穫する準備を進めましょう。

来年も楽しむための種の収穫時期

ひまわりの花がその役目を終えた後も、来年の夏に再び美しい姿を見せてくれる「種」という贈り物を残してくれます。この種を適切に収穫し、保存することが、次のシーズンの楽しみへと繋がる重要な作業です。

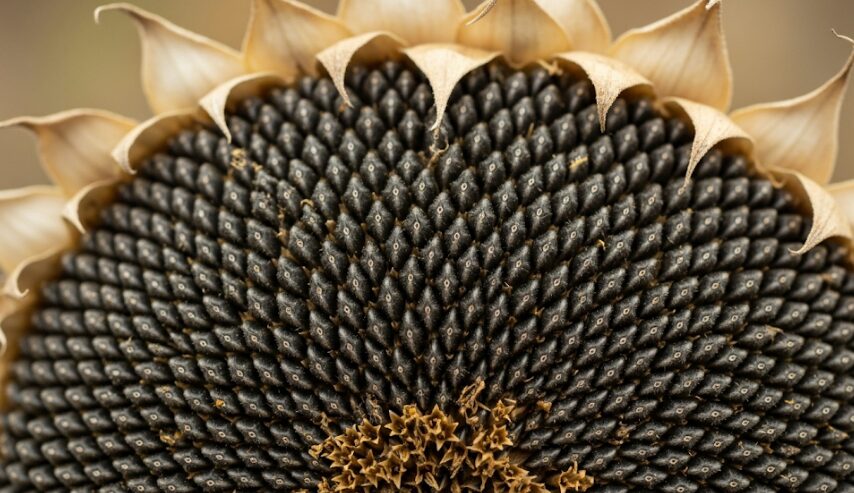

収穫のタイミングを見極めることが、最も大切なポイントになります。最適な時期は、花びらが完全に枯れ落ち、花があった頭の部分(花托)が深くうなだれて、裏側が緑色から黄色、そして茶色へと変化した頃です。

花の中心部を指で触ってみて、種が硬く、乾燥している感触があれば収穫のサインと考えられます。開花から約1〜2ヶ月後が目安ですが、焦らずにじっくりと成熟するのを待ちましょう。

ただし、成熟した種は鳥たちにとってもごちそうです。収穫前に食べられてしまわないよう、花びらが枯れ始めたら、花の部分にネットや排水口用の不織布、古いストッキングなどを被せて保護しておくと安心です。

収穫の手順は以下の通りです。まず、十分に乾燥した花首を、茎を10cmほど残して切り取ります。その後、風通しの良い日陰で、逆さまに吊るして1〜2週間ほど追加で乾燥させます。この追熟によって、種がより成熟し、保存性も高まります。

完全に乾燥したら、種を取り出します。花の中心部を両手で優しく揉んだり、硬めのブラシでこすったりすると、種がポロポロと取れてきます。

取り出した種の中から、ふっくらとしていて硬い、中身の詰まったものを選びましょう。小さくて平たいものや、柔らかいものは発芽しない可能性が高いため、取り除きます。

選別した種は、カビを防ぐために紙製の封筒や布袋に入れ、湿気の少ない冷暗所で保管します。密閉できる容器に入れる場合は、乾燥剤を一緒に入れておくと良いでしょう。

ここで一つ注意点があります。園芸店などで購入したひまわりの多くは「F1(一代交配種)」と呼ばれる品種です。

F1品種から採れた種をまいても、親と全く同じ花が咲くとは限りません。異なる形や色の花が咲いたり、うまく育たなかったりすることがあります。もし、必ず同じ花を咲かせたい場合は、毎年新しく種を購入することをおすすめします。

時期尚早?ひまわりが枯れる時期以外の要因

-

放置すると危険なひまわりの病気

-

ひまわりに付きやすい害虫の種類と対策

-

適切な水やりの頻度で枯れを防ぐ

-

肥料のやりすぎは根を傷める原因に

-

枯れたひまわりの処分方法

-

ひまわりが枯れる時期と育て方のポイント

放置すると危険なひまわりの病気

ひまわりが見頃の時期を終える前に枯れてしまう場合、それは自然な寿命ではなく、何らかのトラブルが原因である可能性が考えられます。病気や害虫、あるいは水やりや肥料の与え方といった日々の管理が影響しているかもしれません。

ひまわりは比較的丈夫な植物ですが、いくつかの病気にかかることがあります。これらを放置すると、株全体が弱り、枯れる原因となってしまいます。早期発見と適切な対処が鍵となります。

特に注意したいのが、カビが原因で発生する病気です。梅雨の時期など、湿度が高い環境では特に発生しやすくなります。

|

病気の種類 |

主な症状 |

発生しやすい環境 |

|---|---|---|

|

べと病 |

葉に淡い黄緑色の斑点ができ、裏側には灰色のかびが生える。進行すると葉が枯れ落ちる。 |

雨が多く、湿度が高い時期。風通しが悪い場所。 |

|

うどんこ病 |

葉や茎に、うどんの粉をまぶしたような白いかびが生える。光合成を妨げ、生育が悪くなる。 |

湿度が低く乾燥しているが、風通しが悪い場所。昼夜の寒暖差が大きい時期。 |

|

白絹病 |

株の地際が白や淡褐色の絹糸のような菌糸で覆われ、やがて株全体が褐色になって枯れる。 |

高温多湿の環境。水はけの悪い土壌。 |

|

斑点病 |

葉に褐色や黒色の斑点ができる。斑点が拡大・融合し、葉が枯れる原因となる。 |

湿度が高い環境。泥はねなどで菌が付着する。 |

これらの病気を発見した場合、まずは被害が広がらないように、症状が出ている葉や部分を速やかに取り除き、処分することが大切です。

その後、状況に応じて園芸用の殺菌剤を散布するなどの対策を検討します。病気の予防には、日当たりと風通しの良い場所で育てること、そして水はけの良い土壌を保つことが基本となります。

ひまわりに付きやすい害虫の種類と対策

ひまわりの生育を妨げるのは病気だけではありません。様々な害虫がひまわりを好み、葉や茎から養分を吸ったり、葉を食べたりして株を弱らせ、枯れる原因を作ります。

|

害虫の種類 |

主な被害 |

対策方法 |

|---|---|---|

|

アブラムシ |

新芽や若い茎に群生し、養分を吸う。ウイルスの媒介者にもなる。 |

数が少ないうちは粘着テープなどで取り除く。多く発生した場合は、牛乳スプレーや園芸用の殺虫剤が有効とされます。 |

|

ハダニ |

葉の裏に寄生し養分を吸う。被害が進むと葉が白っぽくかすれたようになり、やがて枯れる。 |

乾燥を好むため、葉の裏にも水をかける「葉水」が予防に効果的です。発生した場合は専用の殺ダニ剤を使用します。 |

|

グンバイムシ |

葉の裏から吸汁し、葉の表が白くかすれたようになる。黒い排泄物が点々と付着する。 |

見つけ次第、捕殺するか、適用のある殺虫剤を散布します。 |

|

ヨトウムシ |

夜間に活動する蛾の幼虫。葉や新芽を食害し、大きな穴を開ける。 |

日中は土の中に隠れていることが多い。夜間に見つけて捕殺するか、誘殺剤を使用します。 |

害虫対策の基本は、こまめに植物を観察し、虫を早期に発見することです。また、風通しを良くして害虫が住みつきにくい環境を保つことも予防につながります。

適切な水やりの頻度で枯れを防ぐ

ひまわりはたくさんの水を必要とする植物ですが、水やりの頻度や量が不適切だと、かえって枯れる原因になってしまいます。特に「水のやりすぎ」と「水切れ」の両方に注意が必要です。

水のやりすぎは、土の中が常に湿った状態になり、根が呼吸できなくなる「根腐れ」を引き起こします。根が腐ると、水分や養分を吸収できなくなり、地上部が元気なくしおれて、やがて枯れてしまいます。

これを防ぐためには、土の表面が乾いたのを確認してから水やりをすることが基本です。鉢植えの場合は、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与え、受け皿に溜まった水は必ず捨てるようにしましょう。

一方で、特に真夏の暑い時期は水切れにも注意が必要です。土がカラカラに乾くと、ひまわりはしおれてしまいます。この状態が長く続くと、回復できずに枯れてしまうこともあります。

夏場は、気温が上がる日中を避け、朝と夕方の涼しい時間帯に1回ずつ、たっぷりと水を与えるのが理想的です。

肥料のやりすぎは根を傷める原因に

ひまわりを大きく元気に育てたいという思いから、つい肥料をたくさん与えてしまうことがあります。しかし、肥料のやりすぎは「肥料焼け」という現象を引き起こし、根を傷めて枯れる原因になるため注意が必要です。

肥料焼けとは、土の中の肥料濃度が高くなりすぎることで、浸透圧の原理により、根の水分が逆に土の方へ吸い出されてしまう現象です。これにより根がダメージを受け、水分や養分を吸収できなくなり、葉がしおれたり、株全体が弱ったりします。

ひまわりに肥料を与える際は、植え付け時に元肥として緩効性の肥料を土に混ぜ込むのが基本です。追肥は、生育が旺盛になる開花前までの時期に、液体肥料を規定の倍率に薄めて2週間に1回程度、または緩効性の固形肥料を月に1回程度与えるのが目安です。開花が始まったら、追肥は基本的に必要ありません。製品の用法用量を守り、与えすぎないことが大切です。

枯れたひまわりの処分方法

役目を終えて完全に枯れたひまわりは、適切に処分する必要があります。処分方法はいくつかあり、環境や目的に合わせて選ぶことができます。

一つ目の方法は、一般的な家庭ゴミとして処分することです。多くの自治体では、植物は燃えるゴミとして出すことができます。ただし、一度に大量に出す場合や、太い茎がある場合は、自治体のルールを確認する必要があります。細かく切ってゴミ袋に入れると、かさばらずに済みます。

二つ目の方法は、「緑肥」として土に還すことです。ひまわりは土壌改良効果があるとも言われています。枯れた茎や葉を細かく刻み、庭や畑の土にすき込むことで、土の中の有機物となり、次の作物のための栄養分になります。病気にかかっていた株は、菌が土に残る可能性があるため、この方法には適していません。

どちらの方法を選ぶにしても、近隣の迷惑にならないよう配慮し、地域のルールに従って適切に処分することが大切です。

ひまわりが枯れる時期と育て方のポイント

ひまわりの見頃は主に7月下旬から8月下旬 開花後、種を作るためにうなだれ、枯れ始めるのは自然なサイクル 下の葉から黄色くなるのは多くの場合、栄養転換による老化現象 自然な寿命で枯れる場合は復活できない 見頃を過ぎる前に枯れるのは病害虫や育て方が原因の可能性 べと病やうどんこ病は多湿や風通しの悪さで発生しやすい 病気を見つけたら、被害部分を速やかに取り除き処分する アブラムシやハダニは早期発見と駆除が重要 水やりは土の表面が乾いてからたっぷりと与えるのが基本 水のやりすぎによる根腐れに注意する 肥料は開花前までの追肥が効果的で、やりすぎは禁物 水切れや肥料不足が原因なら、適切な手入れで復活の可能性がある 種の収穫は、花が完全に枯れて茶色くなってから行う 収穫した種は乾燥させて冷暗所で保管する 枯れた株はゴミとして処分するか、病気でなければ緑肥として土に還せる

この投稿をInstagramで見る