大切に育てているアガベに、ある日突然現れる黒い斑点。それは炭疽病の初期症状かもしれません。この病気の症状や見分け方、チェックポイントを正しく理解しないまま対策を行うと、失敗や後悔につながる可能性があります。

原因となる風通しや水やりの問題を見直すとともに、効果的な薬剤、特にベニカの種類や使い方、散布方法の注意点について知ることが大切です。

また、薬剤散布後の経過観察や効果の確認方法、病気にかかった葉の処理といった物理的対策も欠かせません。

この記事では、ベニカXを用いた対策事例のケーススタディを交えつつ、再発防止のための栽培管理、そして殺菌剤という農薬を扱う上での安全ガイドラインまで、網羅的に解説していきます。

ポイント

-

アガベの炭疽病の症状と原因

-

ベニカの種類と正しい使い方、注意点

-

具体的な対処法と再発防止のための栽培管理

-

殺菌剤や農薬を安全に扱うためのガイドライン

アガベの炭疽病にベニカ?まずは症状と原因から

-

黒い斑点は炭疽病の初期症状かも

-

症状の見分け方とチェックポイント

-

原因は風通しや水やりにあるかも

-

病気の葉の処理など物理的対策

-

殺菌剤など農薬の安全ガイドライン

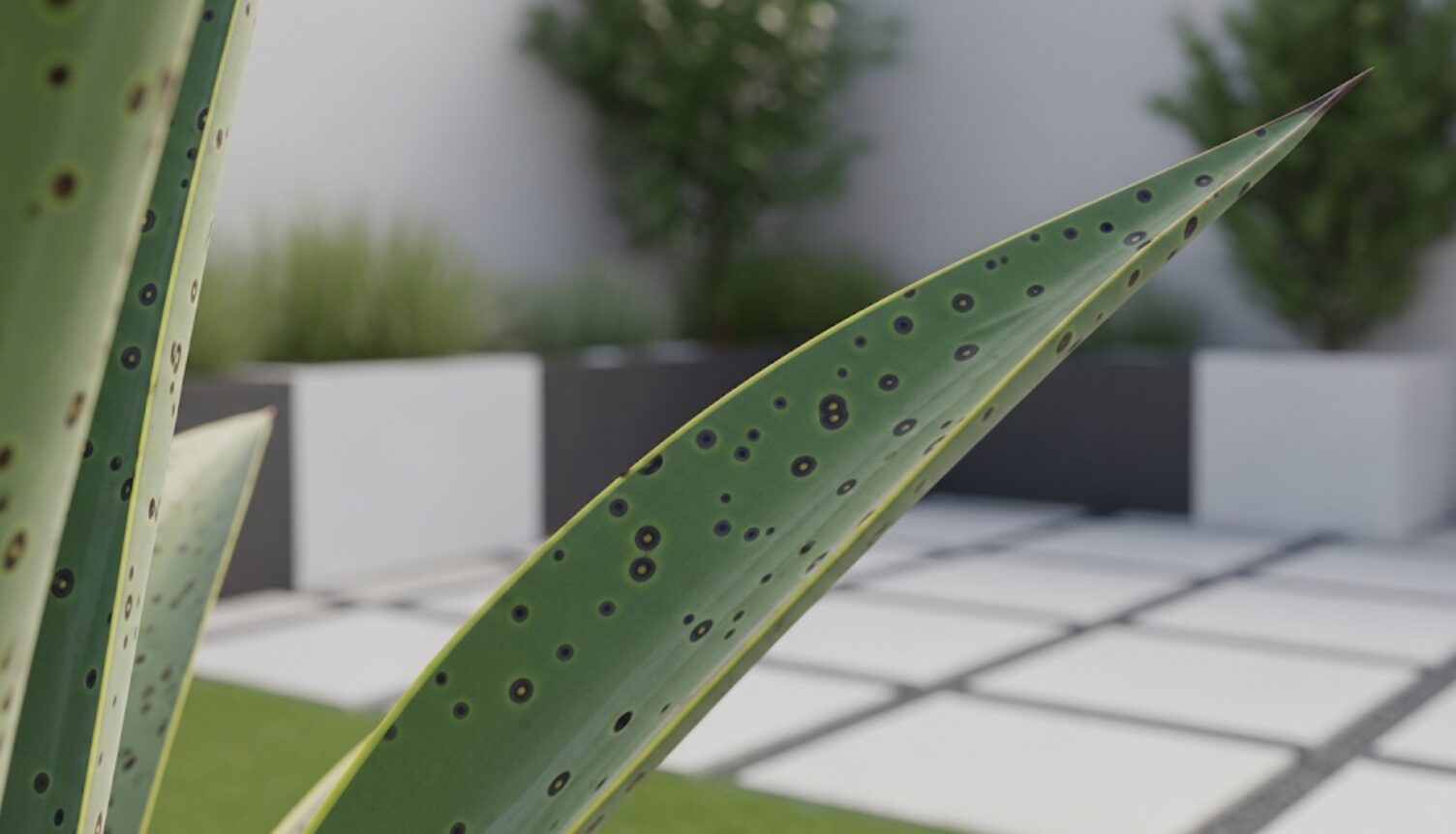

黒い斑点は炭疽病の初期症状かも

アガベの葉に見慣れない黒い斑点を見つけると、不安になるものです。その斑点は、カビの一種である糸状菌が原因で発生する「炭疽病」のサインである可能性が考えられます。特に、梅雨時や秋の長雨など、湿度が高い時期に発生しやすい傾向があります。

炭疽病は、最初は小さな茶色や黒色のシミとして現れます。これを放置してしまうと、斑点は徐々に大きく、そして黒く変化しながら広がっていきます。症状が進行すると、病斑部が少しへこんだり、葉に穴が開いたりすることもあります。

この病気の厄介な点は、見た目を損なうだけでなく、アガベの生育そのものに悪影響を及ぼすことです。光合成を行う葉の面積が減少することで株が弱り、最悪の場合は枯死に至るケースも否定できません。そのため、初期症状を見逃さず、早期に対処することが何よりも大切になります。

症状の見分け方とチェックポイント

アガベに現れる黒い斑点が炭疽病なのか、それとも他の病気や生理障害なのかを見分けることは、適切な対策を講じる上で非常に重要です。以下に、炭疽病に特徴的な症状と、見分けるためのチェックポイントをまとめました。

炭疽病の主な症状

-

病斑の色と形: 初期は茶色から黒褐色の小さな円形の斑点として現れます。進行すると病斑は大きくなり、中心部が淡い灰色や褐色になり、その周りを濃い黒褐色の輪が囲む「同心円状」の模様が見られることが特徴的です。

-

病斑の質感: 症状が進んだ病斑は、表面が少しへこんだように見えます。触るとブヨブヨとした感触になることもあります。

-

発生場所: 主に葉に発生しますが、特に下葉や株元に近い、湿気がこもりやすい部分から発生することが多いです。斑入りの品種では、斑の部分から症状が出やすい傾向もあります。

他の病気との比較

アガベには炭疽病以外にも似た症状を示す病気があります。

|

病名 |

主な症状の特徴 |

|---|---|

|

炭疽病 |

円形で少し窪んだ病斑。同心円状の模様が出ることがある。 |

|

黒星病(黒点病) |

ギザギザとした不定形な黒い斑点。病斑の周囲が黄色く変色することが多い。 |

|

さび病 |

葉の裏などに赤茶色やオレンジ色の、粉を吹いたような盛り上がった斑点ができる。 |

|

葉焼け |

直射日光により葉が白っぽくなったり、茶色く変色したりする。病斑は不規則な形で、主に日光が強く当たる部分に発生。 |

これらの特徴を参考に、ご自身のアガベの状態をよく観察してみてください。もし判断に迷う場合は、複数の症状が同時に発生している可能性も考慮に入れる必要があります。

原因は風通しや水やりにあるかも

アガベが炭疽病にかかる背景には、病原菌であるカビが繁殖しやすい環境が大きく関わっています。主な原因として、栽培環境における「風通し」と「水やり」の問題が挙げられます。

高温多湿と風通しの悪さ

炭疽病菌は、気温が20℃〜30℃程度で、なおかつ湿度が高い環境を好みます。日本の梅雨時期や夏場は、まさにこの菌が活発になる絶好の条件です。 特に、以下のような状況は注意が必要です。

-

株が密集している: 複数の鉢を隙間なく置いていると、株の周りの空気が滞留し、湿度が下がりにくくなります。

-

室内での管理: 室内は屋外に比べて空気が動きにくいため、意識的に換気を行わないと湿気がこもりやすくなります。サーキュレーターなどで空気を循環させる工夫が有効です。

-

雨ざらし: 長時間雨に当たることで、葉や株元が常に湿った状態になり、病気のリスクが高まります。

不適切な水やり

水やりはアガベの生育に不可欠ですが、その方法が病気の引き金になることもあります。

-

葉の上からの水やり: 葉に水がかかると、葉の付け根や葉と葉の間に水が溜まり、乾きにくくなります。この滞留した水が、カビの温床となるのです。水やりは、株元にそっと与えるのが基本です。

-

土の水はけが悪い: 水はけの悪い用土を使っていると、鉢の中が常にジメジメした状態になります。これは根腐れの原因になるだけでなく、株全体の抵抗力を弱め、病気にかかりやすい状態にしてしまいます。

-

泥はね: 雨や水やりの際に、地面の泥が葉に跳ね返ることで、土の中に潜んでいた病原菌が葉に付着し、感染の原因となることがあります。

これらの原因を理解し、ご自身の栽培環境を見直すことが、炭疽病の根本的な対策の第一歩となります。

病気の葉の処理など物理的対策

炭疽病の症状を発見した場合、薬剤を散布する前に必ず行うべき重要な対策があります。それが、感染源となっている葉を物理的に取り除くことです。この作業は、病気の拡大を防ぎ、薬剤の効果を最大限に引き出すために不可欠です。

まず、病斑が見られる葉を特定します。症状が葉の先端や一部分に限定されている場合でも、病原菌は葉の内部に広がっている可能性があるため、思い切ってその葉を付け根から切除することをおすすめします。

切除作業のポイント

-

清潔な刃物を使用する: 切除には、よく切れる清潔なハサミやカッターを使用してください。使用前と使用後には、アルコールで拭いたり、火で炙ったりして必ず消毒を行いましょう。これにより、刃物を介して他の健康な葉や株に病原菌を広げてしまう二次感染を防ぎます。

-

切り口を綺麗にする: 葉を付け根から切り取る際は、株本体を傷つけないように注意しながら、できるだけ綺麗に切除します。

-

切除した葉の処分: 切り取った葉は、病原菌の塊です。その場に放置したり、堆肥に混ぜたりせず、ビニール袋などに入れて密封し、燃えるゴミとして速やかに処分してください。

この物理的対策は、いわば外科手術のようなものです。病巣を完全に取り除くことで、株全体の健康を守り、回復を早めることができます。薬剤だけに頼るのではなく、この地道な作業を徹底することが、炭疽病対策の成功の鍵を握っています。

殺菌剤など農薬の安全ガイドライン

アガベの病気対策で殺菌剤などの農薬を使用する際は、その効果を期待する一方で、安全な取り扱いを徹底することが極めて重要です。農薬は正しく使えば頼もしい味方ですが、使い方を誤ると植物だけでなく、使用者自身や周囲の環境に悪影響を及ぼす可能性があります。

以下に、農薬を安全に利用するための基本的なガイドラインを示します。

使用前の準備

-

ラベルを熟読する: 購入した農薬のラベルには、対象となる病害虫、希釈倍率、使用回数、使用方法、注意事項など、重要な情報がすべて記載されています。使用前には必ず隅々まで読み、内容を完全に理解してください。

-

保護具を着用する: 農薬を扱う際は、薬剤が皮膚に付着したり、吸い込んだりするのを防ぐために、ゴム手袋、マスク、保護メガネなどを着用することを強く推奨します。長袖・長ズボンの着用も心がけましょう。

使用中の注意

-

風のない日を選ぶ: スプレータイプの薬剤を散布する際は、風の強い日を避けてください。風によって薬剤が飛散し、自分にかかったり、周辺の植物や洗濯物などに付着したりする恐れがあります。

-

適切な時間帯に散布する: 散布は、日中の高温時を避け、比較的涼しい早朝や夕方に行うのが基本です。高温時に散布すると、薬剤がすぐに蒸発して効果が薄れたり、植物に薬害(葉が変色するなどの障害)が出やすくなったりします。

-

子供やペットから遠ざける: 農薬の準備や散布、後片付けを行っている間は、子供やペットが作業場所に近づかないように細心の注意を払ってください。

使用後の管理

-

保管方法: 使い残した農薬は、元の容器のまましっかりと栓をし、直射日光を避けた冷暗所で、子供やペットの手の届かない場所に鍵をかけて保管するのが理想です。食品や飼料とは明確に区別して保管してください。

-

廃棄方法: 空になった容器や使い切れなかった希釈液は、お住まいの自治体のルールに従って適切に処分してください。決して河川や排水溝に流してはいけません。

これらのガイドラインを守ることは、あなた自身と大切な植物、そして環境を守ることに繋がります。

アガベ炭疽病の対策にベニカ!使い方から予防まで

-

炭疽病に効く薬剤ベニカの種類

-

ベニカの使い方と散布方法の注意点

-

薬剤散布後の経過観察と効果は?

-

ベニカXを使った対策事例ケーススタディ

-

炭疽病の予防と再発防止の栽培管理

-

アガベの炭疽病はベニカで正しく対処

炭疽病に効く薬剤ベニカの種類

アガベの炭疽病対策として、園芸店やホームセンターで入手しやすい薬剤の一つに「ベニカ」シリーズがあります。ただ、一言でベニカと言っても複数の種類があり、それぞれ成分や効果、特徴が異なります。代表的な製品と、その他の有効な薬剤について解説します。

ベニカシリーズの比較

住友化学園芸から販売されているベニカシリーズの中で、アガベの病害虫対策によく利用されるものを比較します。

|

製品名 |

主な殺菌成分 |

炭疽病への効果 |

特徴 |

|---|---|---|---|

|

ベニカXネクストスプレー |

マンデストロビン |

〇 (治療・予防) |

殺虫成分も含む総合剤。病気の治療効果と予防効果を併せ持つ。価格はやや高め。 |

|

ベニカXファインスプレー |

メパニピリム |

△ (予防) |

殺虫成分も含む総合剤。病気に対しては主に予防効果が中心。治療効果は明記されていない。 |

|

ベニカXスプレー |

ミクロブタニル |

△ (成分的には有効) |

殺虫成分も含む。有効成分のミクロブタニルは炭疽病菌に効果があるとされるが、製品の適用病害には明記されていない場合がある。 |

その他の有効な薬剤

ベニカシリーズ以外にも、アガベの炭疽病に有効とされる薬剤があります。

-

ダコニール1000: 広範囲の病気に効果がある保護殺菌剤です。病原菌の侵入を防ぐ予防効果が主体で、雨にも強いのが特徴です。

-

ベンレート水和剤: 予防効果と治療効果を併せ持つ浸透移行性の殺菌剤です。広範囲の病気に有効で、多くの園芸愛好家に利用されています。

-

トップジンMゾル: ベンレートと同じ有効成分を含む薬剤で、液体タイプのため水に溶かしやすいのが特徴です。

どの薬剤を選ぶかは、病気の進行度(予防か治療か)、他の害虫も同時に防除したいか、使いやすさ(スプレーか希釈か)などを考慮して判断すると良いでしょう。例えば、手軽に始めたい初心者の方であればスプレータイプが便利ですし、多くの株を管理している場合は希釈タイプの方が経済的です。

ベニカの使い方と散布方法の注意点

薬剤を選んだら、次はそれを正しく使うことが重要になります。ここでは、特に「ベニカXネクストスプレー」のようなスプレータイプの薬剤を例に、効果的な使い方と散布時の注意点を解説します。

基本的な使い方

-

準備: 使用前によく振って、中の液体を均一にします。

-

散布: 対象となるアガベから20〜30cmほど離して、葉の表と裏、株全体にまんべんなくスプレーします。特に、病斑が出ている箇所や、湿気がこもりやすい葉の付け根、下葉の裏側には念入りに散布してください。薬剤が滴り落ちるくらい、たっぷりと吹き付けるのがポイントです。

散布時の注意点

-

散布のタイミング: 前述の通り、散布は風がなく、気温が高すぎない早朝か夕方に行うのが最適です。散布後、薬剤が乾く前に雨が降ると効果が流されてしまうため、天気予報を確認してから行いましょう。

-

使用頻度と回数: 製品のラベルに記載されている使用回数を必ず守ってください。効果を高めたいからといって、規定の回数を超えて使用すると、植物に薬害が出たり、病原菌に薬剤耐性がついたりする原因となります。一般的には、1〜2週間の間隔をあけて数回散布することが推奨されています。

-

薬害への注意: アガベの品種によっては、薬剤に対して敏感で薬害(葉の変色やシミなど)が出やすいものがあります。特に「ブラックアンドブルー」などの特定の品種で薬害の報告例があるため、初めて使用する際は、まず目立たない葉の一部分で試してみて、数日様子を見てから全体に散布するとより安全です。

-

他の薬剤との混用: 複数の薬剤を自己判断で混ぜて使用することは避けてください。化学反応によって効果がなくなったり、有毒なガスが発生したり、薬害がひどく出たりする危険性があります。

これらの注意点を守り、丁寧に作業を行うことで、ベニカの効果を最大限に引き出し、安全に病気対策を進めることができます。

薬剤散布後の経過観察と効果は?

薬剤を散布した後は、アガベの状態を注意深く観察し、効果が出ているかを確認する期間となります。効果はすぐには現れないことも多いため、焦らずじっくりと見守ることが大切です。

観察すべきポイント

-

病斑の変化: 最も重要なチェックポイントは、既存の病斑がそれ以上拡大していないか、色が濃くなっていないかです。薬剤が効いていれば、病斑の進行が止まります。ただし、一度できてしまった病斑が完全に消えて元の綺麗な葉に戻ることはありません。あくまで「進行を食い止める」のが治療の目的です。

-

新たな病斑の有無: 株全体をよく観察し、新しい病斑が発生していないかを確認します。新たな発生がなければ、薬剤の予防効果が機能していると考えられます。

-

新葉の状態: アガベの中心部から展開してくる新しい葉が、病気の兆候なく健康に育っているかは、株が回復に向かっているかどうかの大きな指標となります。

-

株全体の元気さ: 葉のハリや色つやなど、株全体の様子も観察しましょう。病気の進行が止まり、生育が順調であれば、株全体が元気を取り戻してくるはずです。

効果が見られない場合の対応

1〜2週間経っても病斑の拡大が止まらない、あるいは新しい病斑が次々と現れる場合は、いくつかの可能性が考えられます。

-

病気が進行しすぎている: 発見が遅れ、すでに病気がかなり進行している場合は、薬剤だけでは抑えきれないことがあります。

-

薬剤耐性: 同じ系統の薬剤を繰り返し使用することで、病原菌がその薬剤に対する耐性を持ってしまうことがあります。

-

環境が改善されていない: 薬剤を使用しても、高温多湿や風通しの悪い環境がそのままであれば、病気は再発しやすくなります。

このような場合は、別の系統の殺菌剤(例えば、ベンレート系を使っていたならダコニール系に切り替えるなど)を試すことや、改めて栽培環境の徹底的な見直しを行う必要があります。

ベニカXを使った対策事例ケーススタディ

ここでは、アガベの炭疽病に対して「ベニカX」シリーズを用いて対策を行った、一つの想定されるケーススタディを紹介します。これは特定の個人の体験談ではなく、一般的な情報に基づいた対策の流れの事例です。

状況

-

対象株: アガベ チタノタ

-

栽培環境: 屋外のベランダ。梅雨時期に長雨に当たることが多かった。

-

症状: 下葉2枚に、直径5mmほどの黒く少し窪んだ円形の斑点が複数発生。一部の斑点には、かすかに同心円状の模様が見られる。

対策手順

-

隔離と物理的対策: まず、感染拡大を防ぐために、症状が出ている株を他の植物から離れた場所に隔離しました。次に、アルコールで消毒した清潔なハサミを使い、症状が出ている下葉2枚を付け根から完全に切除。切除した葉はビニール袋に入れて処分しました。

-

薬剤の選定と散布: 治療効果も期待できる「ベニカXネクストスプレー」を選定。風のない日の夕方を選び、株全体、特に葉の裏や株元の用土表面にも、薬剤が滴るくらい十分に散布しました。

-

環境改善: 雨が直接当たらない軒下に置き場所を変更。鉢と鉢の間隔を十分に空け、風通しを確保しました。水やりは、葉に水がかからないよう株元に限定し、用土が完全に乾いてから行うように徹底しました。

-

経過観察と追加散布: 1週間後、病斑の拡大が見られないこと、新たな病斑が発生していないことを確認。念のため、初回散布から10日後にもう一度「ベニカXネクストスプレー」を散布しました。

-

結果: その後、新しい葉は健康に展開し、病気の再発は見られませんでした。切除した跡は残りましたが、株全体の生育は順調に回復しました。

このケーススタディから分かるように、薬剤散布だけでなく、感染葉の除去や環境改善といった複数の対策を組み合わせることが、炭疽病の克服には有効であると考えられます。

炭疽病の予防と再発防止の栽培管理

炭疽病の治療が無事に終わったとしても、病気が発生した原因である栽培環境が改善されなければ、再発のリスクは常に残ります。むしろ、一度病気にかかった株は体力が落ちていることもあるため、以前にも増して丁寧な栽培管理が求められます。

再発防止の鍵は、病原菌であるカビが好む「高温多湿」な環境を作らないことです。

置き場所の最適化

-

風通しの確保: 最も重要なポイントです。一年を通して、できるだけ風通しの良い場所で管理してください。室内であればサーキュレーターで空気を動かす、屋外であれば鉢同士の間隔を十分に空けるなどの工夫が効果的です。

-

雨除け: 特に梅雨や秋の長雨の時期は、雨が直接当たらない軒下などに移動させましょう。長時間の雨ざらしは、病気の最大のリスク要因の一つです。

-

適切な日照: 日光不足は株を軟弱にし、病気への抵抗力を下げます。日当たりが良い場所を好みますが、夏の強すぎる直射日光は葉焼けの原因になるため、品種に応じて遮光ネットなどで光量を調整することが望ましいです。

水やり方法の見直し

-

株元への水やり: 葉の上から水をかけるのは避け、ジョウロの先を土に近づけて、株元に優しく水やりをします。

-

乾湿のメリハリ: 「土が乾いたら、鉢底から水が流れるくらいたっぷりと与える」のが基本です。常に土が湿っている状態は避け、しっかりと乾湿のメリハリをつけましょう。特に、生育が緩慢になる夏や冬は、水のやりすぎに注意が必要です。

定期的な予防散布

病気が発生しやすい春先や梅雨入り前には、予防的に殺菌剤を散布するのも有効な手段です。治療時よりも薄い濃度で、あるいは予防効果を謳った薬剤を選び、月に1〜2回程度散布することで、病原菌の発生を抑える効果が期待できます。

これらの基本的な栽培管理を徹底することが、炭疽病の再発を防ぎ、アガベを健康に育て続けるための最善策となります。

この記事では、アガベの炭疽病について、その原因からベニカなどの薬剤を用いた具体的な対処法、そして再発防止のための栽培管理までを解説しました。最後に、重要なポイントをまとめます。

アガベの炭疽病はベニカで正しく対処

-

アガベの黒い斑点は炭疽病の初期症状の可能性がある

-

炭疽病は円形で窪んだ同心円状の病斑が特徴

-

主な原因は高温多湿と風通しの悪さ

-

葉の上からの水やりは病気のリスクを高める

-

対策の第一歩は感染した葉を清潔な刃物で切除すること

-

切除した葉は病原菌の塊なので速やかに処分する

-

薬剤を使用する際は必ず保護具を着用する

-

ベニカシリーズには治療効果のあるものと予防が主体のものがある

-

ベニカXネクストスプレーは治療と予防を兼ね備える

-

薬剤は葉の表裏にまんべんなく、滴るくらい散布する

-

散布後の経過観察では病斑の拡大が止まっているかを確認する

-

一度できた病斑は元には戻らない

-

再発防止には風通しの良い環境が最も重要

-

雨ざらしを避け、水やりは株元に行う

-

殺菌剤の安全な使い方を学び、用法用量を守ることが大切

この投稿をInstagramで見る

免責事項

当サイトに掲載された情報については、充分な注意を払っておりますが、その内容の正確性、完全性、安全性を保証するものではありません。

本記事はアガベの病気に関する情報提供を目的としたものであり、特定の症状の診断や治療効果を保証するものではありません。記事内の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトは一切の責任を負いかねます。

農薬(殺菌剤)を使用する際は、必ずご自身の責任において製品ラベルの記載事項をよく読み、用法・用量を守って正しくご使用ください。