枯山水は、石や砂利といった限られた素材を用いながらも、静けさと深い思索の余白を感じさせる庭園様式です。

なぜ水を使わないにもかかわらず、そこには確かに水が「ある」と感じられる、不思議な空間が広がっていると感じられるのでしょうか。

その背景には、室町時代の東山文化をはじめとした日本の歴史や、禅宗の思想が深く関わっています。

石の配置や砂利の模様には、自然の風景のみならず、宇宙の広がりや人生の移ろいといった抽象的なテーマも投影されています。

枯山水の作り方や成り立ちには、単なる造園技術以上のものが存在します。

たとえば、龍安寺の石庭に代表されるように、見る人によって意味が変わる設計には、日本庭園特有の奥ゆかしさと、想像力を尊ぶ美意識が息づいています。

また、近年では国内外を問わず、枯山水の魅力に惹かれて海外からも庭を訪れる人が増えています。

砂利に描かれた曲線や、石のたたずまいの中に、静寂を見つけようとするその営みは、現代の生活においても、心を整える時間として受け入れられているようです。

本記事では、枯山水がなぜ水を使わずして人の心に響くのか、その成り立ちや思想、美しさについて、紐解いていきます。

ポイント

-

枯山水が水を使わない理由とその思想的背景

-

砂利や石によって水の流れや自然を象徴的に表現する技法

-

枯山水が生まれた歴史的文脈と禅との関わり

-

現代や海外における枯山水の受け入れられ方と魅力

枯山水はなぜ水を使わないのに穏やかなのか

-

枯山水は何文化の時に始まったのか歴史を知る

-

水の流れを砂利で表現する理由

-

龍安寺に見る枯山水の特徴

-

枯山水と宇宙の親和性が高い理由

-

枯山水の作り方と配置の意味

枯山水は何文化の時に始まったのか歴史を知る

枯山水という庭園様式が本格的に発展したのは、日本の室町時代中期にあたる「東山文化」の時代です。

東山文化とは、8代将軍・足利義政の庇護のもとで花開いた文化で、禅宗や茶道、水墨画、書院造建築などを中心に、物質的な贅沢よりも精神的な深みや洗練を重んじる傾向がありました。

では、なぜこの時代に枯山水が発展し、多くの人々に受け入れられたのでしょうか。

その理由は、当時の武士階級や禅僧たちが、激動する時代背景のなかで「内面の平穏」や「無の境地」を求めていたからです。

戦乱が続く中で、武士たちは現実の騒がしさから離れ、静謐な精神世界に身を置くことを理想としました。

枯山水は、自然を写実的に再現するのではなく、石や砂といった限られた要素を用いて自然の本質や宇宙観を象徴的に表現するため、まさに彼らの精神性に寄り添った芸術形式だったのです。

この思想には、特に禅宗の影響が色濃く表れています。

禅の修行では「無の境地」や「即非(そくひ:即ちに非ず)」といった抽象的で哲学的な概念が重視されます。

水を使わずに水の流れを示すという矛盾的な手法は、禅の「不立文字(ふりゅうもんじ)」すなわち言葉に頼らず真理を伝える姿勢と重なります。

静かに佇む庭に立ち、白砂の曲線に水を見出すことは、見る者が自らの心のありようを映し出す行為なのです。

枯山水の名庭を数多く設計した人物として知られるのが、夢窓疎石(むそうそせき)です。

彼は南北朝時代から室町初期にかけて活躍し、天龍寺や西芳寺(苔寺)などの庭園を手がけました。

疎石は単なる作庭師ではなく、高僧であり詩人であり哲学者でもありました。

彼の作る庭は、単なる風景ではなく、精神の修養の場であり、坐禅や瞑想の空間として機能しました。

その思想や手法が後世に受け継がれ、やがて東山文化の中核として枯山水が確立していったのです。

こうした歴史を踏まえると、枯山水がなぜ水を用いずに人の心を打つ庭となり得るのか、その核心が見えてきます。

単なる装飾ではなく、時代と思想を映した精神文化の結晶としての存在、それが枯山水の本質なのです。

水の流れを砂利で表現する理由

枯山水では、実際の水を一切使わずに、白砂や砂利を用いて川や海の流れを象徴的に表現します。

これは単なる節水の工夫ではなく、日本の美意識や禅の哲学と深く結びついた意図的な表現手法です。

では、なぜ枯山水では本物の水を使わず、あえて砂利で水の存在を示そうとするのでしょうか。

この選択の背景には、「見えないものを感じる力」への重視があります。

禅の思想では、視覚的に表現されないもの、すなわち無の中にこそ真理があるとされます。

水という実体がないからこそ、見る人はそこに水を感じようとし、想像力を働かせ、心の中で流れを思い描くことになります。

つまり、現実に存在する水ではなく、観る者の心が作り出す「内なる水流」が、より深い感動や静謐さを呼び起こすのです。

また、砂利の表面に描かれる波紋や曲線の模様は、動きのある水面を想起させる重要な視覚要素です。

これにより、庭全体がまるで時間を止めた風景画のようになり、静かで落ち着いた空間を創出します。

白砂や砂利はまた、太陽の光を反射し、時間帯や天候によって様々な表情を見せてくれるため、鑑賞者がその時々で異なる印象を受け取ることができます。

このように、自然の一瞬一瞬の変化を受け止める設計もまた、日本の庭園文化における繊細な美意識を反映しているのです。

さらに、砂利によって象徴された水は、単なる自然の再現ではなく、宇宙や人生の流転といった抽象的なテーマまでも内包しています。

特に禅の世界では、水の流れは無常、つまりすべてが変化し続けるという仏教的な真理を象徴します。

そのような哲学的メッセージを視覚的に、かつ象徴的に伝える手段として、砂利で水を表現するという方法は非常に適していたのです。

このように、枯山水における砂利による水の表現は、単なるデザインではなく、鑑賞者の感性と深く結びついた芸術的かつ哲学的な試みです。

実際の水を用いずとも、水そのもの以上に豊かな意味と静けさを空間に生み出す。

そこに、枯山水の奥深い魅力と、日本人の美の本質が凝縮されているのです。

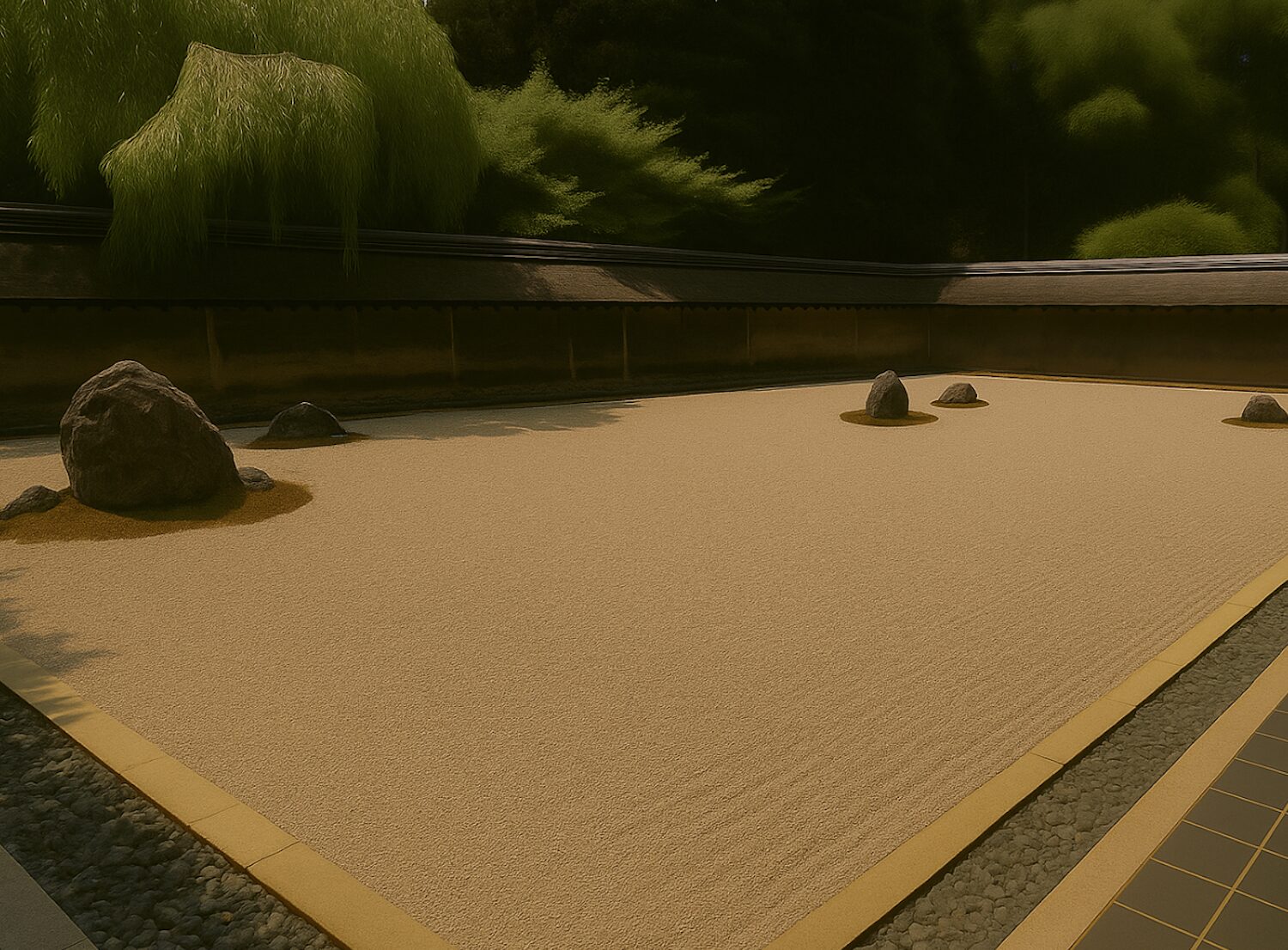

龍安寺に見る枯山水の特徴

龍安寺の石庭は、枯山水を代表する作品として世界的に知られています。

長方形の白砂の庭に配置された15個の石が、どの角度から見ても必ず1つは見えなくなるよう設計されており、その配置は「不完全の美」や「無限の調和」を象徴しています。

この庭には水は一切用いられていませんが、それでも訪れる人々は深い静けさと穏やかさを感じ取ることができます。

なぜ、ただの石と砂で構成された空間が、これほどまでに人の心を静め、印象深く残るのでしょうか。

その答えは、龍安寺の石庭における設計思想と、そこに込められた禅の哲学にあります。

この庭では自然の風景を模倣するのではなく、自然の本質や背後にある宇宙的な秩序を表現しようとしています。

たとえば、石の配置は島々を連想させたり、山と川の流れを暗示するように設計されており、それが鑑賞者に様々なイメージを喚起させる仕組みになっています。

見る者の視点や心の状態によって、庭の意味が変わるのです。

これは禅の「空(くう)」や「無我」といった概念と深く結びついています。

また、白砂の庭は時間の移ろいとともに表情を変えます。

朝日が差す時間と夕暮れでは影の落ち方も変わり、風によってわずかに乱れる砂の模様も、自然の摂理と無常を感じさせます。

これにより、枯山水は一瞬ごとに新たな意味や印象を与える"生きた庭"となっているのです。

龍安寺の石庭は、そうした思想と視覚的な完成度が融合した、日本庭園の最高峰とも言える存在です。

枯山水と宇宙の親和性が高い理由

枯山水は、石と砂利という限られた素材だけで構成される抽象的な庭園形式でありながら、そこには自然の本質や人生の象徴、そして宇宙の秩序までもが重ね合わされていると感じられます。

特にその静けさと構造の洗練は、宇宙的な広がりと共鳴しているようにも思えるのです。

ではなぜ、このように簡素な空間が、広大な宇宙と結びつけられるのでしょうか。

その理由は、枯山水が「見えないもの」や「空白」に意味を見出す美意識に根ざしているからです。

日本の伝統文化、特に禅の影響を受けたこの庭園様式では、石の位置関係や白砂の模様に込められた「流れ」や「余白」が重要な役割を果たします。

それは、宇宙空間における天体の運行や引力のバランス、空間の構造的な緊張感といった概念と似た認識に基づいており、物質よりも「関係性」に価値を置くという点で深い親和性があります。

実際、2023年にNASAの火星探査機MROが火星のダエダリア高原で撮影した風景が、まるで熊手で描いたような枯山水の砂紋に見えると話題になりました。

この地形は、大小の岩塊が指紋のような渦状に並ぶ不思議な模様をしていたのです。

模様の形成には、粒子の凍結・融解や地震動といった自然現象が関与していると考えられていますが、偶然にも人が描いたような美しさを帯びている点に、私たちは自然に通底する感覚を見出しています。

また、この現象は単なる地質的現象ではなく、人間が自然と接する際に抱く共通の感受性を映し出しているとも言えるでしょう。

石や砂という素材から宇宙の広がりや人生の儚さを読み取る枯山水の営みは、観察者の心に働きかけ、内面的な思索を促す場としても機能します。

枯山水が地球の文化でありながら、火星の風景とつながりを感じさせるのは、そこに普遍的な自然観と構造美が内在しているからです。

さらに近年では、火星の赤い砂を用いた「Mars Zen Garden」という商品が登場し、火星をモチーフにしたミニチュアの枯山水を個人でも楽しめるようになっています。

宇宙飛行士や探査機のフィギュアを配しながら砂紋を描くこのアイテムは、現代人にとって宇宙と静寂を同時に感じる手段ともなり得る存在です。

このように、枯山水は物質を超えた象徴性によって、科学と芸術、自然と哲学の接点に立つ存在です。

見えない秩序や静けさの中に宇宙を見出すという行為そのものが、枯山水の本質を体現しているのではないでしょうか。

枯山水の作り方と配置の意味

枯山水を穏やかに感じさせる最大の理由は、すべての構成要素に意味が込められ、配置にも明確な意図があるからです。

静かでありながら深い印象を与える枯山水は、偶然に作られるものではなく、緻密な哲学と設計のもとに成り立っています。

では、具体的にどのようにして枯山水は作られ、その配置にはどのような意味があるのでしょうか。

まず、枯山水に用いられる基本的な素材は「石」と「白砂(もしくは砂利)」です。

石は山や島、あるいは滝などの自然物を象徴し、白砂は水の流れ、海や川の象徴とされます。

これらを使って、実際の水や植物がなくても、自然の風景を心の中に呼び起こすように設計するのが枯山水の基本です。

最も重要な要素である「石」の配置には、特に深い意味があります。

石は単に美しく並べれば良いというものではなく、「三尊石組」や「舟石」「島石」など、古くから伝わる様式に則って配置されます。

たとえば三尊石組は、中央に主石を置き、その両脇に脇石を配することで仏教の三尊(釈迦・文殊・普賢)を表現するとされています。

これは単なる装飾ではなく、精神世界や宗教観の表れなのです。

白砂に描かれる模様、いわゆる「砂紋」もまた、重要な表現手段です。

この模様は熊手や専用の竹製の道具で丁寧に描かれ、流水の流れや波の動きを視覚的に表現します。

渦を巻くような模様や直線的な波紋など、それぞれに意味があり、配置された石との関係性によっても見え方が変わります。

これにより、限られた空間の中でも壮大な景色を感じることができるのです。

また、枯山水の庭は「非対称」であることが多く、これは自然界の不規則さや無常の美を象徴しています。

見る角度によって風景が異なって見えるよう計算されているため、庭を歩くたびに新たな発見があるのも特徴です。

自分で枯山水を作ろうとする際には、これらの構成や意味を理解した上で、自分なりの自然観や精神性を反映させることが大切です。

単に美しく作るのではなく、「何を表現したいか」「どんな気持ちで眺めてもらいたいか」を念頭に置くことで、見る人の心に深く響く庭になるでしょう。

枯山水はなぜ水を使わないのに魅力があるのか

-

石と砂利で広がる世界観

-

枯山水が海外でも評価される訳

-

枯山水を作った人は誰?

-

今も訪れることができる夢窓疎石の枯山水

-

有名な枯山水庭園を訪ねて静けさを感じる

石と砂利で広がる世界観

水を一切使わず、石と砂利だけで構成された枯山水が人々に強い印象を与えるのは、それらが極限まで抽象化された自然を表現しているからです。

そもそも、庭に水がないという事実自体が非日常的であり、鑑賞者の想像力を強く刺激します。

では、石と砂利といった無機質な素材だけで、なぜそこまで豊かな世界観が生まれるのでしょうか。

枯山水では、ひとつひとつの石や砂利の配置が緻密に計算されており、それぞれが山や島、滝、川といった自然の景観を象徴しています。

特に「三尊石」や「須弥山石」と呼ばれる特定の石組みには、仏教的な世界観や宇宙観が込められており、単なる装飾ではなく、思想を映す象徴的存在です。

また、白砂に引かれる「砂紋」は、水の流れを表現するだけでなく、禅の円相のように循環する生命や時間の流れを暗示しています。

このような抽象性と象徴性によって、鑑賞者は自分の心の状態や価値観を重ねながら庭を読み解くことができます。

つまり、決まった答えがない世界がそこに広がっており、見るたびに新たな発見があるのです。

これこそが、石と砂利という極めてシンプルな素材に無限の意味を感じ取れる理由であり、枯山水が深い魅力を持ち続ける要因です。

枯山水が海外でも評価される訳

現代において、枯山水は日本国内だけでなく、海外の美術館や公共施設、個人の庭園やリラクゼーションスペースに至るまで、さまざまな場所で取り入れられています。

その広がりは、単に日本の伝統文化への関心という枠を超え、枯山水がもたらす哲学的な深みや感情的な静けさが、国境を越えて普遍的な価値として認められていることを示しています。

しかしながら、なぜこうした日本独自の庭園様式が、異なる文化背景を持つ国々においても評価され、受け入れられるようになったのでしょうか。

第一に、枯山水が象徴する「静寂」や「間(ま)」の美学は、近年世界中で高まりを見せているマインドフルネスやメンタルヘルスへの関心と密接につながっています。

都市化と情報化が進んだ現代において、多くの人が精神的な静けさや自分自身と向き合う時間を求めています。

枯山水の庭は、視覚的に静かであるだけでなく、そこに身を置くことで思考や感情をリセットできるような環境を提供してくれます。

その意味で、北欧のシンプルなデザイン思想や、現代アートに見られるミニマリズムと共鳴する面があり、海外のデザイナーや芸術家の間でも広く注目されています。

さらに、枯山水は単なる景観ではなく、東洋思想、とくに禅宗の精神文化を具現化したものです。

具体的なモチーフを排し、象徴的・抽象的な手法で自然を表現する枯山水は、「不完全の美」や「無常」という仏教的世界観を反映しており、これが形にとらわれず本質を見ようとする現代人の内面的な探求と重なります。

そのため、枯山水は単なる装飾としてではなく、精神性を伴う空間として価値を持ち、多文化的な環境でも受け入れられているのです。

実際、京都の龍安寺の石庭に感銘を受けた観光客が、帰国後に自宅の一角に小さな枯山水を再現する例もありますし、瞑想スタジオやヒーリング施設のデザインに枯山水を取り入れる事例も増え続けています。

そうした取り組みは、単に「和のテイスト」を加えるということにとどまらず、人々が本能的に求める「心の余白」を提供する手段として、枯山水が選ばれていることを物語っています。

総じて、枯山水が海外で評価される背景には、装飾的価値を超えた深層的な魅力が存在しています。

つまり、静けさを誘い、心を落ち着かせ、さらには精神性を喚起する空間としての枯山水が、グローバルな価値観の中で共感を呼んでいるからこそ、世界中でその存在感を増しているのです。

枯山水を作った人は誰?

枯山水の美学を体系化し、今日まで語り継がれる名園を創り出した人物のひとりが、夢窓疎石(むそうそせき)です。

彼は鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて生きた臨済宗の高僧であり、庭園だけでなく詩文や書にも優れた才能を持つ、多才な文化人でもありました。

夢窓疎石は1275年に伊勢国で誕生し、若くして比叡山で仏教の修行を積んだ後、臨済宗に帰依して京都や鎌倉を拠点に精力的に活動しました。

その活動範囲は宗教の枠にとどまらず、当時の政治や文化にも深く関与し、後醍醐天皇や足利尊氏などの権力者とも親交を持つなど、国家規模の儀礼や寺院建設にも影響を与えました。

その結果、夢窓疎石は「国師」の号を7度も賜るなど、時代を象徴する精神的リーダーとしての地位を確立していきました。

彼が作庭に関与したとされる庭園には、京都の天龍寺庭園や西芳寺(苔寺)庭園があり、とりわけ天龍寺庭園は枯山水の源流を感じさせる名庭として名高いです。

この庭園は嵐山を自然の風景(借景)として巧みに取り込みつつ、池泉回遊式という形式を取りながらも、その精神性は後の石庭様式へと受け継がれるものとなりました。

夢窓疎石の庭には、単なる景観美だけでなく、仏教的な教えや禅の理念が深く織り込まれており、石の配置や苔の分布、砂利の使い方にいたるまで、すべてに意味が込められています。

その意味とは、自然の中に宿る無常観や、空(くう)といった仏教哲学を具現化することです。

また、夢窓疎石は庭園をただの景色として捉えるのではなく、それを通じて精神的な修行を深める場と考えていました。

彼にとっての庭とは、座して眺めることで内面を映し出す鏡であり、観想(かんそう)を促す空間でした。

そのため、夢窓疎石の庭には「語らずとも多くを語る」ような深い静けさがあり、訪れる者に思索や気づきを与える力を持っています。

室町時代に入ると、夢窓疎石の思想に影響を受けた庭師や僧侶たちが、より抽象的で象徴的な枯山水を各地に広めていきました。

石と砂という極めてミニマルな素材だけで宇宙や自然、そして人間の精神性を表現するという方向性は、まさに夢窓疎石が築いた枠組みを礎としたものです。

こうして枯山水は次第に洗練され、「石庭」としての形式美と精神性を高めながら、現代に至るまで人々の心に深い感銘を与え続けています。

今も訪れることができる夢窓疎石の枯山水

夢窓疎石が手がけた枯山水は、現代でも実際に訪れて鑑賞することができます。

特に有名な庭園は、京都の「天龍寺庭園」です。

この庭園は、夢窓疎石が臨済宗の禅僧として活躍していた時代に作庭されたもので、嵐山を借景として取り入れた見事な空間構成が特徴です。

池泉回遊式の形式を採りつつ、そこに枯山水的な要素を巧みに融合させたこの庭は、現代の私たちにも強い精神的インパクトを与えます。

嵐山の風景がまるで庭の一部のように見えるこの構造は、自然と人間が調和しているという感覚を体験させてくれます。

では、実際に訪れる際にはどのような場所があるのでしょうか。

天龍寺は京都市右京区嵯峨天龍寺芒ノ馬場町68に所在します。

最寄りの公共交通機関はJR嵯峨野線の嵯峨嵐山駅から徒歩10分ほどというアクセスの良さも魅力の一つです。

また、拝観時間は午前8時30分からで、大人500円の拝観料がかかります。

四季折々の表情を見せる庭園を、ぜひ自分の目で確かめてみてください。

また、夢窓疎石が復興したとされるもう一つの代表的な庭園が「西芳寺(苔寺)」です。

こちらは庭全体が苔に覆われた幻想的な空間で、事前予約制で拝観可能です。

所在地は京都市西京区松尾神ヶ谷町56になります。

西芳寺の庭もまた、夢窓疎石の禅の思想が色濃く反映されており、訪れる者に深い静寂と内省の時間を与えてくれます。

さらに、夢窓疎石が手がけた枯山水を今も体感できる場所として、京都以外にも注目すべき庭園があります。

その一つが、静岡県三島市にある「(らくじゅえん)」内の庭園です。

ここには、夢窓疎石が手がけたと伝えられる「小浜池(こはまいけ)」を中心とする回遊式庭園があり、三嶋大社に隣接する歴史的環境の中でその美を今も感じることができます。

また、楽寿園はJR三島駅から徒歩圏内にあり、交通の便もよく、気軽に訪れることができるのが魅力です。

さらに、山梨県甲府市の「恵林寺(えりんじ)」も見逃せません。

夢窓疎石が開山し、武田信玄の菩提寺としても知られるこの寺院には、彼の禅の思想を映し出す静寂な庭園があります。

恵林寺はJR中央本線の塩山駅からバスでアクセス可能で、歴史と自然が調和した落ち着いた空間で禅の世界に触れることができます。

これらの庭園はいずれも観光地というよりも、精神的な修養の場としての側面が強く、訪れる人に深い内省の時間を与えてくれます。

夢窓疎石の枯山水を実際に訪れて見ることで、彼の思想や美意識が現代にも通じるものであることを肌で感じることができます。

それぞれの庭園は、単なる観光地ではなく、精神的な静けさと気づきをもたらす空間として存在しています。

静かな庭を前にして、ただ座るという行為の中に、豊かな体験がある。

それが、夢窓疎石が後世に残した最も大きな遺産なのかもしれません。

有名な枯山水庭園を訪ねて静けさを感じる

石と砂だけで構成された枯山水庭園でありながら、世界中から多くの人々が訪れる名所が日本各地に存在します。

その中でもとくに有名なのが、京都市右京区に位置する「龍安寺(りょうあんじ)」の石庭です。

世界遺産にも登録されているこの庭園は、15個の石が白砂の上に巧みに配置されており、どの位置から見てもすべての石を同時に見ることができないという特徴を持っています。

この謎めいた配置が、訪れる人々に深い思索を促し、何度見ても新たな発見があるとされています。

龍安寺へは、JR・近畿日本鉄道の京都駅から市バス50番系統に乗り、「立命館大学前」で下車して徒歩約7分です。

また、阪急電鉄の大宮駅からも市バス52・55番系統で同じく「立命館大学前」下車、徒歩7分です。

京阪電鉄の三条駅からは市バス59番系統で「龍安寺前」下車すぐ、京福電鉄「龍安寺駅」からも徒歩7分と、複数のアクセス手段があります。

なお、石庭の拝観者に限り駐車場が1時間無料となっている点も便利です。

龍安寺の庭園は、広さに頼らずに宇宙のような無限の広がりを感じさせる静寂が漂います。

枯山水の持つ抽象的な美しさが凝縮されており、訪れる人はただ庭を眺めるだけで、内省や瞑想に近い心の動きが引き起こされます。

このように、石や砂という無機質な素材だけで構成されているにもかかわらず、精神的な豊かさを与えてくれるのが枯山水の最大の魅力なのです。

京都には他にも見逃せない枯山水庭園が多数存在します。

たとえば、大徳寺の「大仙院」は、京都市北区紫野大徳寺町54-1に位置し、市バス「大徳寺前」で下車して徒歩すぐの場所にあります。

営業時間は9時から17時(12月~2月は16時30分まで)で、年中無休ですが、寺院行事の際は拝観できない場合があります。

大仙院の庭園には、禅の教えを体現するかのように石と砂利だけで構成された精緻な空間が広がっており、訪れる者に深い静けさと気づきをもたらします。

また、南禅寺の塔頭「金地院」は、京都市左京区南禅寺福地町86-12に位置しており、地下鉄東西線「蹴上駅」から徒歩約5分、市バス「南禅寺・永観堂道」から徒歩約10分とアクセスも良好です。

この庭園は、小堀遠州によって作庭され、石の配置がまるで水流の動きを思わせるような構成で知られており、静かで洗練された空間を演出しています。

観光目的で訪れるだけでなく、近年では精神的な癒しやマインドフルネスの一環として、枯山水庭園を訪れる外国人観光客も増加しています。

彼らにとっては、日本の伝統文化や禅の精神を体感する貴重な機会であり、言葉を超えて心に響く体験となっているのです。

静けさと奥行きを感じさせる石庭は、喧騒を離れて自分自身と向き合う場所として、現代人に必要な「心の余白」を提供してくれる存在とも言えるでしょう。

このように、枯山水庭園には訪れるだけで得られる深い感動と学びがあり、ただの観光では終わらない体験を私たちにもたらしてくれます。

実際に現地を訪れて、その場の空気、音、視覚的な静けさを体感することで初めて、本当の意味で枯山水の魅力が理解できるのかもしれません。

枯山水はなぜ水を使わないのに癒されるのか

-

枯山水は室町時代の東山文化で発展した

-

禅宗の影響により精神性を重視した様式となった

-

武士や僧侶の求めた内面の平穏を表現する庭である

-

水を使わず砂利で水の流れを象徴することで禅の哲学と一致する

-

見えないものを想像する美意識が枯山水の本質

-

砂紋によって時間や自然の移ろいを表現する

-

水の流れは無常観を示し、仏教の教えと深く関係する

-

龍安寺の石庭は不完全の美を象徴する設計になっている

-

観る者によって解釈が変わる構成が思想的魅力となる

-

枯山水は宇宙や自然の摂理を象徴的に示す装置でもある

-

夢窓疎石は枯山水の思想を形にした高僧であり作庭者である

-

枯山水の作り方は石と砂に象徴的意味を込めた構成にある

-

海外では禅やマインドフルネスと結びつき高く評価されている

-

有名な庭園には龍安寺、大仙院、金地院などがある

-

京都以外にも静岡や山梨に夢窓疎石の作庭が残っている

この投稿をInstagramで見る