梅雨の季節になると、せっかく育てた植物が雨で傷んでしまわないかと心配になる方も多いのではないでしょうか。

梅雨の植物ケアはどのように行うのでしょうか。

この記事では、花壇や鉢植え、プランターなどで植物を育てている方に向けて、梅雨に負けない育て方や対策をご紹介していきます。

梅雨の長雨は植物にとって水分過多のリスクがあり、特に蒸れ対策が必要になります。

雨に濡れることで病気が発生しやすくなり、種類によっては植物が雨で枯れることもあるため、事前の準備が欠かせません。

また、梅雨 鉢植えの管理では、置き場所の工夫や通気性の確保が大きなポイントになります。

雨に強い花 プランターのように、湿度に強い植物を選んで育てるのも梅雨を乗り切る一つの方法です。

さらに、雨よけグッズの自作にも挑戦してみると、コストを抑えながら大切な植物を守ることができます。

記事を読み進めれば、梅雨の植物ケアが少しずつ楽しく、そしてやさしく感じられるようになるはずです。

ポイント

・梅雨時期の花壇や鉢植え植物の雨よけ対策方法

・雨に強い花の種類や選び方

・湿気による蒸れ対策や根腐れ防止の工夫

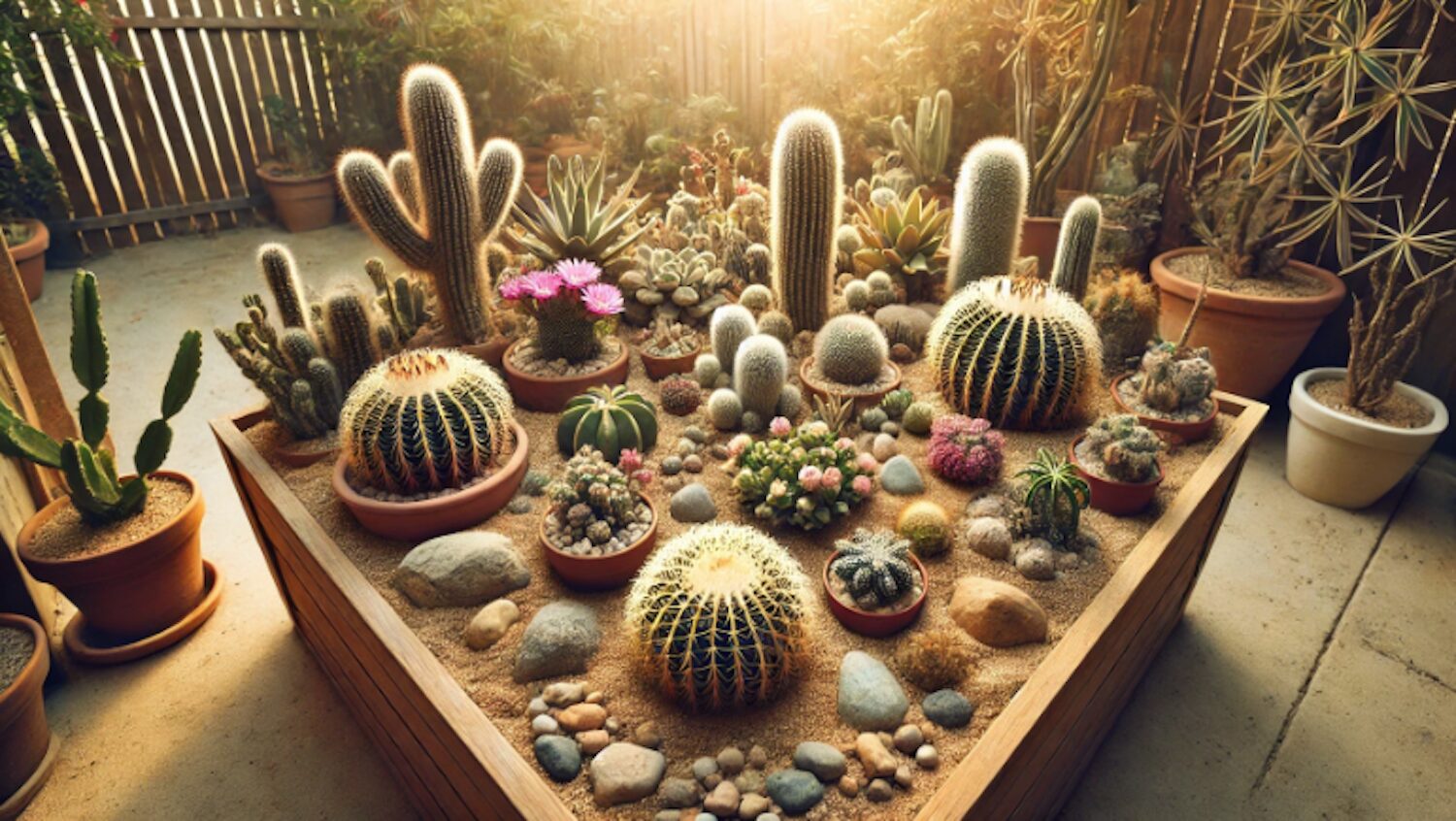

・アガベやドライガーデンに適した梅雨対策

梅雨の植物ケアを優しく始めよう

-

花壇の雨よけ対策を簡単に

-

植物の雨よけを自作する方法

-

植物は雨で枯れる?真相は?

-

雨に打たれても大丈夫な花たち

-

梅雨の鉢植え、置き場所の工夫

花壇の雨よけ対策を簡単に

梅雨の時期は、花壇に直接雨が降りかかることで植物が弱ってしまうことがあります。

特に、過剰な水分は根腐れの原因にもなり、せっかく手をかけて育てた植物が傷んでしまうのはとても残念なことです。

雨によって土壌のバランスが崩れたり、葉が傷んだりすることもあるため、注意が必要です。

でも、「花壇って外にあるし、どうやって雨を防げばいいの?」と疑問に感じる方も多いかもしれません。

実際、花壇のような屋外スペースで植物を育てている場合、完全に雨を防ぐのは難しいと感じることもあるでしょう。特に風を伴う雨の場合、横からの水滴の侵入などにも配慮が求められます。

こうした場合、簡単にできるのがビニールシートやポリカーボネート板を使った雨よけです。

ホームセンターなどで手に入る透明な素材をアーチ状の支柱にかぶせるだけで、植物に直に雨が当たるのを防ぐことができます。

特に、支柱は家庭菜園用のもので十分対応可能で、費用も比較的抑えられます。最近では折りたたみ式の支柱や、DIYキットも販売されており、組み立てが簡単なものも多くあります。

また、完全に密閉せず、通気性を確保することが大切です。

湿気がこもると「蒸れ」によって逆に植物が弱ってしまうため、風が抜ける隙間を意識するとよいでしょう。

通気性のあるシートや、サイドに風の通り道を確保するだけでも、内部の温度と湿度を快適に保つ効果があります。

このように、花壇の雨よけ対策は工夫次第で誰でも実践できますし、植物を守る効果も高いので、まずはできる範囲で始めてみるのがオススメです。

小さな対策でも、植物にとっては大きな違いになりますし、日々の手入れもぐんと楽になります。

植物の雨よけを自作する方法

植物が長時間雨に打たれると、葉や茎が痛み、最悪の場合は枯れてしまうこともあります。

特に梅雨時期の連日の雨は、植物にとってストレスの多い環境です。

「でも、市販の雨よけグッズって高そうだし、そもそも家に合うサイズが見つからない…」と思う方もいるでしょう。

確かに、専用のカバーやシェルターは価格もサイズも幅広く、手軽に導入しづらいこともあります。

そこでおすすめなのが、自宅にあるもので作る雨よけです。

例えば、不要になった傘やビニール袋、園芸ネットなどを活用するだけで、簡単に雨よけを作ることができます。

小さな鉢植えであれば、ペットボトルを半分に切って上からかぶせるだけでも十分な効果があります。

ポイントは「無理なく・できる範囲で」始めることです。

完璧を目指すのではなく、少しでも雨の影響を減らすという意識が大切です。

また、設置する際は風で飛ばされないようにしっかり固定すること、湿気がこもらないように空気の通り道を作ることが重要です。

この2点さえ押さえれば、自作でも効果的な雨よけが実現できます。

結果として、自作の雨よけはコストもかからず、気軽に試せる上に、植物を守る安心感も得られます。

植物は雨で枯れる?真相は?

植物は必ずしも雨で枯れるわけではありませんが、梅雨のように長期間にわたって降り続く雨には注意が必要です。

植物によっては湿気が苦手な種類もあり、過剰な水分が原因で根腐れを起こしたり、葉が病気になったりすることがあります。

「でも、自然界の植物は雨にさらされているのに、なぜ枯れることがあるの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

たしかに、野生の植物は雨に耐えて育つものも多いですが、それは土壌の排水性がよかったり、風通しが確保されているなどの環境条件が整っている場合が多いためです。

一方、家庭で育てている植物は、鉢の中や狭い花壇など、限られたスペースで管理されていることが多く、水の逃げ道が少なかったり、通気性が悪かったりする場合があります。

その結果として、雨が続くことで水分が過剰になり、植物にとってストレスの大きい状態が続いてしまうのです。

このため、梅雨の時期には「水はけ」と「通気性」の2点を重視して環境を整えることが大切です。

鉢植えであれば、鉢底石を入れて排水性を高めたり、風通しの良い場所に移動させたりすることで、リスクを大幅に軽減できます。

また、受け皿に水が溜まっている状態も根腐れの原因になるので、こまめにチェックしましょう。

一見面倒に感じるかもしれませんが、ちょっとした工夫で植物の健康を守ることができます。

「雨=枯れる」ではなく、「どうすれば雨に負けないか」を考える視点が大切です。

雨に打たれても大丈夫な花たち

梅雨の時期でも元気に咲き続ける、雨に強い花は意外とたくさんあります。

これらの植物をうまく取り入れることで、雨が続く季節でも庭やベランダを彩り豊かに保つことができるだけでなく、日々の手入れの負担も大幅に減らせます。

特に、こまめな水やりが不要になる点は、多忙な方にとって嬉しいポイントです。

「雨に強い花って、そもそもどんな種類があるの?」と感じる方も少なくないでしょう。

確かに、花を選ぶときにその特徴まで深く考えないことも多く、いざ梅雨の時期になると「あの花は雨に弱かった…」と気づくこともあるかもしれません。

そこで注目してほしいのが、アジサイやインパチェンス、ベゴニアといった湿気を好む植物たちです。

これらの花は、もともと東南アジアなど湿度の高い地域に自生していることが多く、ジメジメとした日本の梅雨の環境にも適応しています。

葉や茎が肉厚でしっかりしているため、雨に打たれても傷みにくく、花も長く楽しめます。

特にアジサイは、雨のしずくをまとって一層美しく見えるため、雨の日ならではの楽しみを提供してくれます。

さらに、これらの植物は鉢植えやプランターでも育てやすく、屋外だけでなく室内でも管理しやすいのが魅力です。

日当たりがそこまで必要でない種類も多く、半日陰や明るい日陰でも十分に花を咲かせます。

インパチェンスやベゴニアは特にその傾向が強く、玄関先やベランダのちょっとしたスペースでも彩りを加えることができます。

プランターであれば、移動も簡単なので、強い雨の日だけ軒下などに避難させることもでき、柔軟な対応が可能になります。

このように、あらかじめ雨に強い特性を持った植物を選んでおくことで、梅雨の時期にありがちな「花が枯れた」「手入れが面倒」といった悩みを減らすことができます。

面倒に感じる前に、少しだけ手をかけておくことで、雨の季節でも自然を身近に楽しむ余裕が生まれます。

「面倒だから放っておこう」ではなく、「ちょっと工夫して快適に乗り切ろう」という気持ちで取り組むことが、梅雨時のガーデニングを楽しく続けるためのコツです。

梅雨の鉢植え、置き場所の工夫

梅雨の時期における鉢植え植物の置き場所は、植物の健康を守るためにとても重要なポイントです。

特に長雨が続くこの時期は、水分過多や風通しの悪さが原因で根腐れやカビが発生するリスクが高まります。

置き場所を少し変えるだけで、こうしたトラブルを防ぎやすくなるため、実践する価値は十分にあります。

「でも、そもそもどこに置けばいいの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

特にベランダや室内で植物を育てている場合、スペースが限られていて悩むこともありますよね。

そこでまず意識したいのが、「雨が直接当たらず、風通しがよい場所」を選ぶことです。

例えば、軒下やベランダの奥側、もしくは窓際などが理想的です。

これらの場所であれば、雨に打たれる心配が少なく、なおかつ風が通ることで湿気がこもりにくくなります。

加えて、朝日が差し込むような場所であれば、植物にとってより快適な環境を整えることができます。

さらに、鉢の下にすのこや台を敷いて、地面から少し浮かせるという方法も効果的です。

これにより鉢の下に水がたまりにくくなり、通気性も格段に良くなります。

見た目にもおしゃれなので、インテリア感覚で楽しむこともできるでしょう。

また、どうしても外に置けない場合や日照不足が心配な場合には、室内に取り込むという選択肢もあります。

ただし、このときはエアコンの風が直接当たらないよう注意し、できれば空気が流れるように窓を少し開けるなどの配慮が必要です。

このように、鉢植えの置き場所を工夫することで、梅雨時期の植物の不調を未然に防ぐことが可能になります。

「いつもと同じ場所でいいや」と思わず、少しの手間で植物の健康が大きく変わることを知っておくと、梅雨のケアもぐっと楽になります。

梅雨の植物ケアで差がつく成長

-

植物の蒸れ対策、これだけは!

-

雨に濡れると透き通る花は?

-

梅雨でも植物は成長する?

-

アガベの梅雨対策ポイント

-

ドライガーデンの梅雨対策法

植物の蒸れ対策、これだけは!

植物の健康を守るためには、梅雨時期の蒸れ対策が欠かせません。特に湿度が高くなると、葉と葉の間に湿気がこもり、病気や害虫の原因になってしまうことがあります。

「蒸れるって具体的にどういうこと?放っておくとどうなるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。

蒸れとは、風通しが悪く、葉の間に湿気が滞ってしまう状態のことです。そのままにしておくと、カビや細菌が繁殖しやすくなり、うどんこ病や灰色かび病といったトラブルに繋がってしまいます。

さらに、蒸れた状態はナメクジなどの害虫にとっても好環境なので、葉がかじられて見た目が悪くなることも。

このような事態を防ぐには、まず風通しを良くする工夫が必要です。

例えば、鉢植えであれば、植物同士を密集させすぎないよう間隔を空けて配置するだけでもかなり効果があります。

庭や花壇では、不要な下葉や枯れた葉を定期的に取り除くことが大切です。これにより、風の通り道ができて湿気がこもりにくくなります。

また、雨が直接当たることで葉が常に濡れてしまうのも蒸れの一因になるため、簡単な雨よけを作ってあげるのもおすすめです。

ビニールシートやすのこを使って、日差しと風は通すけれど雨は遮るような工夫をすると、植物にとって理想的な環境が整います。

こうした手入れを面倒に感じる方も多いと思いますが、蒸れを放置して一気に植物が弱ることを考えれば、少しの時間をかけるだけで大きな違いが生まれます。

「これだけはやっておくべき」ケアとして、ぜひ意識してみてください。

雨に濡れると透き通る花は?

実は、雨に濡れることで花びらが透き通るという不思議な魅力を持つ花があります。

梅雨の時期だからこそ、その美しさが際立つ花を育てるのも、憂鬱な季節を少し楽しくするアイデアのひとつです。

「そんな花が本当にあるの?透き通るってどういうこと?」と不思議に感じる方もいるでしょう。

中でも有名なのが“サンカヨウ”という植物です。

通常は白い花びらを持っていますが、雨や朝露で濡れると、花びらがまるでガラスのように透明になります。

この現象は、花びらの構造によって光の反射が変化するためで、乾いてくると元の白い姿に戻るという点もまた魅力です。

サンカヨウは比較的涼しい山間部に自生しており、一般家庭で育てるにはややハードルが高いかもしれませんが、観賞植物としての人気が高く、写真や映像でその幻想的な姿を楽しむ人も多いです。

また、「そこまで本格的でなくても、梅雨らしい花を育てたい」という方には、アジサイやフウリンソウ、ニゲラなどもおすすめです。

これらの花も湿度に強く、雨に濡れたときの色の変化や輝きが美しく、見ているだけで癒される存在です。

梅雨の植物ケアは、手間を減らす工夫だけでなく、雨の季節ならではの美しさを楽しむ視点も取り入れると気持ちがぐっと楽になります。

手入れと同じくらい「楽しむこと」を忘れずに、季節の植物と向き合ってみてください。

梅雨でも植物は成長する?

梅雨の時期でも植物はしっかりと成長します。

ただし、成長を促すためには、環境を整えることが非常に重要です。

特にこの季節は、湿度が高くなり、日照時間が減るため、「本当に植物が育つの?」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

確かに、植物にとって日光は光合成を行ううえで必要不可欠な要素です。

日照が不足すると、植物の茎が細く長く徒長したり、葉の色が薄くなる、全体的に元気がなくなるなどの症状が出ることがあります。

一方で、梅雨は湿度が高く、気温も比較的一定しているため、条件を工夫すれば実は植物の成長に適した季節でもあります。

例えば、雨が降っていない日中に日当たりの良い場所へ鉢植えを移動し、しっかりと日光浴させる方法があります。

室内で育てている植物なら、植物用のLEDライトを使って人工的に光合成をサポートするのも効果的です。

また、窓辺やベランダに置く場合は、遮光ネットを使って日差しを調整しつつ、風通しを保つことも重要なポイントになります。

さらに、植物が蒸れないようにする工夫も欠かせません。

湿気がこもると、根や茎が腐りやすくなり、病気や害虫の原因となることがあります。

そのため、植物の周囲に空気が循環するように配置したり、扇風機やサーキュレーターで空気を動かしてあげることが効果的です。

特に梅雨時は空気がこもりやすいため、積極的な対策が必要になります。

また、水やりのタイミングも非常に重要です。

梅雨時は土が乾きにくくなるため、普段通りに水を与えてしまうと根腐れのリスクが高まります。

見た目が乾いていても、実際には中が湿っていることがあるので、指で土を少し掘ってみて確認するなど、ひと手間をかけることが大切です。

さらに、植物によっては梅雨の湿気を利用してぐんと成長するものもあります。

そういった植物を選ぶのも一つの工夫と言えるでしょう。

品種によって向き・不向きがあるため、自分の育てている植物の性質を知ることも、成長を促す上で役立ちます。

このように、梅雨だからといって植物の成長を諦めるのではなく、日照や風通し、水分量といったポイントを見直し、工夫することで、むしろ元気に育てることが可能です。

少しの配慮で、いつも以上にいきいきとした植物の姿を楽しめるかもしれません。

アガベの梅雨対策ポイント

アガベを梅雨の時期に健康に保つためには、特別な注意が必要です。

多肉植物の一種であるアガベは、乾燥した環境を好むため、長雨や湿気が続く梅雨は苦手です。

「丈夫な植物なのに、なぜ梅雨になると元気がなくなるの?」と感じたことがある方もいるかもしれません。

確かにアガベは砂漠に自生するような植物で、乾燥には非常に強い反面、水分過多にはとても弱いという特徴があります。

鉢植えのまま雨ざらしにしていると、水が溜まりやすくなり、根腐れやカビの発生につながってしまいます。

このようなトラブルを防ぐためには、まずは置き場所の工夫が大切です。

できるだけ雨が直接当たらない軒下やベランダに移動させるだけでも、ダメージを大きく減らせます。

さらに、鉢の中の通気性と排水性を高めるために、鉢底に軽石を敷いたり、土に赤玉土や鹿沼土を混ぜておくのも効果的です。

また、見落としがちなのが、葉の根元や株元に溜まった水分です。

ここに水が溜まると、雑菌が繁殖しやすくなり、腐敗の原因になります。

雨が降った後や湿度が高い日は、葉の間に水が残っていないかを確認し、やさしく拭き取るようにしましょう。

そして、肥料のタイミングにも注意が必要です。

梅雨の間は成長が緩やかになる場合があるため、追肥を控えるか、ごく薄めた液体肥料を使用する程度にとどめてください。

栄養過多もアガベには負担になることがあります。

このように、ほんの少しの気配りで、アガベは梅雨を無事に乗り切ることができます。日々の観察とちょっとした対策が、元気な姿を保つ鍵となります。

ドライガーデンの梅雨対策法

ドライガーデンは、乾燥に強い植物を中心にレイアウトされた庭のスタイルで、水やりの手間が少なく、見た目もスタイリッシュということで近年人気が高まっています。

これからドライガーデンを始めてみたいという方にとって、「梅雨のような湿気が多い季節でも大丈夫なの?」という疑問はとても自然なものです。

まず、ドライガーデンとはどのようなものかを簡単にご説明します。

主に多肉植物やサボテン、アガベなどの乾燥に強い植物を用い、砂利や石などを敷き詰めたシンプルなデザインが特徴です。

水はけの良さと風通しが重要なポイントで、日本の高温多湿な夏には少し不向きと思われがちです。

しかし、ちょっとした工夫で梅雨の時期もドライガーデンを快適に保つことができます。

そのためには、まず排水性を高める工夫が欠かせません。

例えば、庭全体の土壌に砂や軽石を混ぜることで、水が溜まりにくい環境を作ることができます。

また、地面が平らすぎると水が滞留しやすくなるため、緩やかな傾斜をつけて水が自然に流れるように整地しておくとより安心です。

もうひとつ重要なのが、植物の配置と鉢植えの工夫です。

ドライガーデンといっても、すべてを地植えにする必要はありません。

特に湿気に弱い品種は、鉢植えにして雨の当たらない軒下に移動できるようにしておくのが安全です。

加えて、鉢の中に水が溜まりにくくするために鉢底に軽石を敷いたり、鉢そのものを素焼きなどの通気性の良い素材にすることも大切です。

また、梅雨の間はこまめな観察がカギになります。

特に葉や株元に水がたまっていないか、カビや腐敗の兆候が見られないかを定期的にチェックしましょう。

水やりは極力控えめにし、土の中が乾いてから与えるのが基本です。

最後に、ドライガーデンをこれから始めようという方にとって、梅雨の存在は少しハードルに感じるかもしれません。

しかし、こうした梅雨対策を最初から意識して作っておけば、その後の維持もぐっと楽になります。

乾燥を好む植物の個性を理解しながら、日本の気候とうまく付き合っていくことで、梅雨の時期も美しいドライガーデンを楽しむことができます。

梅雨の植物ケアを成功させるポイント

-

花壇はビニールシートや透明板で雨を遮る工夫が有効

-

通気性を確保することで蒸れを防げる

-

自作の雨よけは傘やビニール袋など身近な素材で可能

-

小さな鉢はペットボトルの活用でも雨対策できる

-

雨に長く打たれると根腐れや病気の原因になる

-

自然界の植物と家庭の鉢植えでは環境条件が異なる

-

雨に強い植物を選ぶことで手間が減る

-

アジサイやベゴニアなど湿気に強い花が梅雨向き

-

鉢植えは風通しの良い場所に移動するのが効果的

-

すのこで鉢の底上げをして排水性を高める

-

室内に置く場合は風の流れにも配慮が必要

-

植物同士の間隔を空けて湿気を逃がす工夫が必要

-

蒸れ防止には不要な葉の除去や簡易雨よけが有効

-

サンカヨウなど雨で花びらが透ける花を楽しむ方法もある

-

植物の種類ごとの性質を理解し適切なケアを選ぶことが重要

この投稿をInstagramで見る