多肉植物を室内で育てている方の多くが、「どの程度の日光が必要なのか」「窓越しの光で足りるのか」といった疑問を持つのではないでしょうか。

この記事では、「多肉植物は窓際に置くべき?」という基本的なポイントから、直射日光が強くなる冬の時期の注意点、さらに日照不足への対策や日陰の屋外でも育つ種類についても触れています。

北側の窓や日当たりの悪いベランダでの管理方法、ほったらかしで育てられる種類や、冬でも管理しやすい育て方など、幅広く網羅しています。

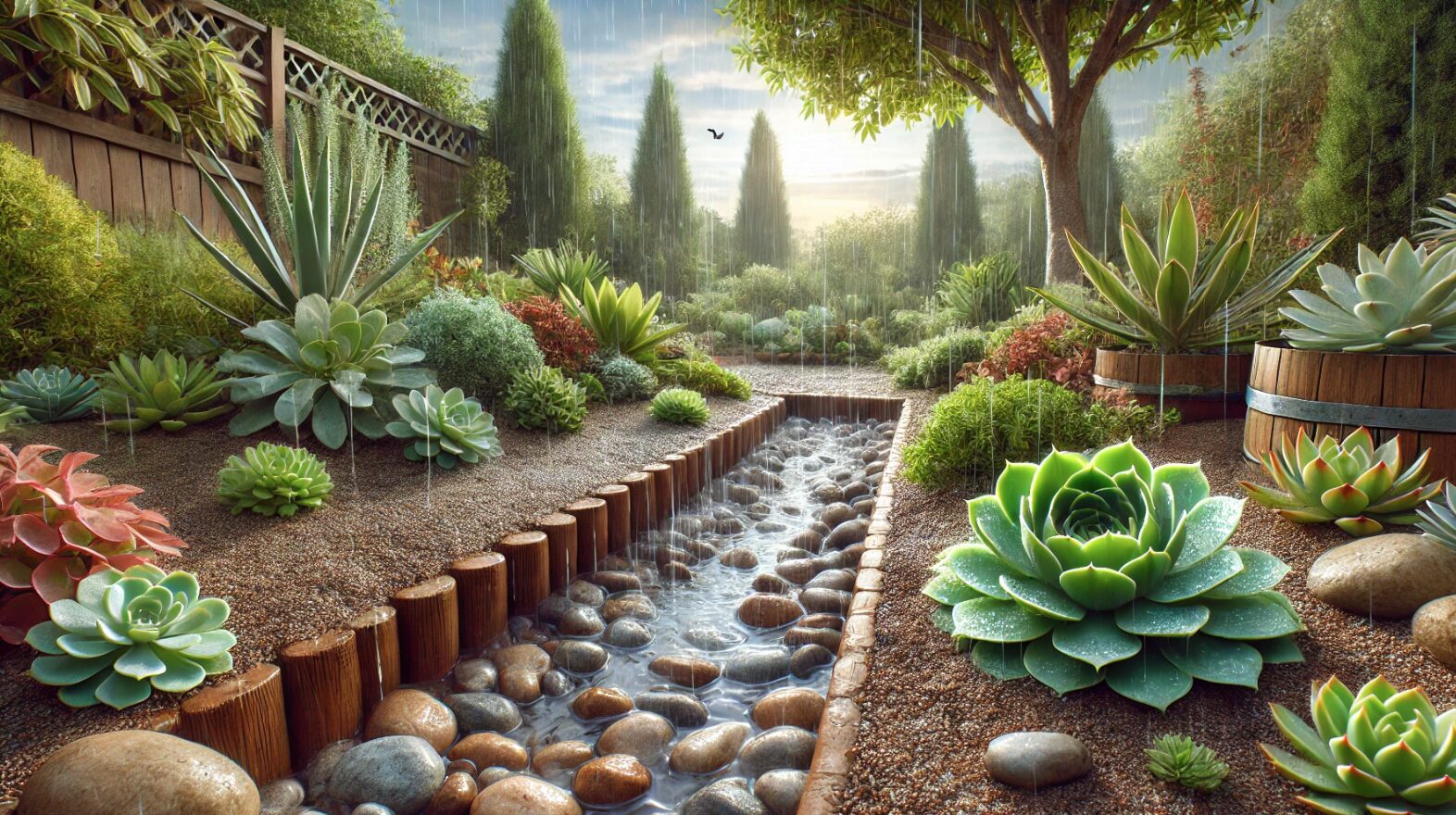

また、地植えで雨ざらしのまま管理したい場合のメリット・デメリットにも触れながら、初心者でも安心して多肉植物を育てられるような実用的な知識を紹介しています。

この記事を通じて、多肉植物にとって本当に必要な光環境とは何かを理解し、自分の環境に合った育て方を見つけてください。

ポイント

-

多肉植物を窓越しの日光で育てる利点と注意点

-

日当たりや日陰、北側の窓などの環境での育て方

-

日照不足になりやすい場所での実践的な対策

-

戸外や地植え、ほったらかし育成のコツを理解

多肉植物は窓越しに日光を浴びるべき?

-

多肉植物は窓際に置くべき?

-

多肉植物と日当たりの基本知識

-

日光はいらない?

-

日陰の屋外でも育つ?

-

北側の窓でも育てられる?

多肉植物は窓際に置くべき?

多肉植物は、基本的に日当たりの良い窓際に置くのが最も適しています。なぜなら、多肉植物は光合成を活発に行う植物であり、太陽の光をしっかり受けることで健康に育つ性質があるからです。

特に室内で育てる場合は、直射日光ではなく“窓越しのやわらかい日差し”が、多肉植物にとって理想的な光環境となります。

でも、「窓際に置くことで本当に十分な光が得られるのか?」「逆に日焼けや枯れの原因にはならないのか?」と疑問に思う方も多いかもしれません。

この疑問に対して言えるのは、多肉植物の種類や季節によって多少の違いはありますが、一般的に南向きや東向きの窓際は最適な環境だということです。

特に日中の数時間でも光が差し込む場所であれば、光不足になる心配はほとんどありません。また、直射日光に比べて窓越しの光は穏やかなので、葉焼けのリスクも抑えられます。

ただし、西向きや北向きの窓では光量が不足しがちなため、植物の様子をこまめに観察し、徒長(茎ばかりが間延びしてしまう現象)が見られるようであれば、植物用の補助ライトを使うなどの対策が必要です。

また、カーテン越しの柔らかい光も多肉植物にとっては良い選択肢です。レースカーテンなどを利用することで、日差しが強すぎる夏場でもやさしく光を取り入れることができます。

特に春と秋は日光の強さと気温のバランスが良いため、窓際での管理に最も適した季節といえるでしょう。

このように、窓際に多肉植物を置くことは、光のバランスと植物の健康管理の両方を叶えるポイントです。光をしっかり浴びせつつ、日差しの強さを調整できるのが窓越しのメリットです。

多肉植物と日当たりの基本知識

多肉植物にとって日当たりは生育を左右する非常に重要な要素です。種類によっては直射日光を好むものもあれば、明るい日陰を好むものもありますが、共通して言えるのは「ある程度の光量が必要」だということです。

特に日本の住宅環境では、室内に置くことが多いため、どれくらいの日当たりが必要か、どの方角の窓が向いているかなど、基本的な知識が求められます。

「どのくらい日当たりがあれば多肉植物は元気に育つの?」と疑問に感じる方もいるかもしれません。

一般的には、1日に4時間以上の明るい光が当たる場所が望ましいとされており、午前中から昼過ぎにかけて日が差し込む南向きや東向きの窓辺が理想的です。

特に葉が肉厚で色味が強い品種(エケベリアやセダムなど)は、しっかりとした日差しを必要とします。一方、光が足りないと、徒長と呼ばれる茎が間延びしたような成長になり、美しい形を保てなくなります。

ただし、真夏の直射日光には注意が必要です。窓越しでもレースカーテンを通さない強い日差しが長時間当たると、葉焼けというダメージが起こることがあります。

逆に、日光がほとんど入らない北側の部屋などでは、日照不足による生育不良や徒長が見られやすくなります。

つまり、多肉植物の種類や置き場所によって、必要な日当たり量や管理方法は変わってきます。

「明るく風通しの良い場所」が合言葉となるようなイメージで、植物の様子を観察しながら、最適な光環境を整えることが大切です。

日光はいらない?

結論から言えば、多肉植物の中にもあまり日光を必要としない種類が存在します。

では、具体的にどのような種類の多肉植物が日光なしでも元気に育つのでしょうか。

これを知っておけば、日当たりの悪い室内や、窓の少ない場所でも育てやすくなります。

まず、代表的な日光が少なくても育つ種類として、ハオルチア属があります。特に「玉露(ぎょくろ)」や「オブツーサ」と呼ばれる種類は、透き通った美しい葉が特徴で、明るい日陰や蛍光灯の光だけでも十分育ちます。

また、サンスベリア属も耐陰性が非常に強く、日陰の環境でも生育可能です。これらは、直射日光に長く当てすぎると葉焼けを起こすこともあります。

ここで疑問になるのは、本当に完全な日光なしで育つのか、ということです。

確かに、完全な真っ暗闇では植物は成長できませんが、室内の人工照明程度の明るさであれば、問題なく育ちます。

ただし、完全に日光が届かない暗所では徒長(茎や葉が不自然に伸びる現象)や弱々しい成長になるため、ある程度の明るさは必要です。

具体的な育て方としては、室内の明るい日陰、例えば直射日光が当たらない窓辺や、窓のない部屋なら蛍光灯などの照明器具の近くに置くと良いでしょう。

定期的に場所を変えて明るさを調節することで、美しい姿を保つことができます。

日光が少ない環境で多肉植物を育てたい方には、ハオルチアやサンスベリアのような種類が最適です。

これらの植物は、初心者にも扱いやすく、室内のちょっとしたスペースを活用して、癒しの空間を作り出すことが可能です。

日陰の屋外でも育つ?

多肉植物は、基本的には日当たりの良い場所を好む植物ですが、日陰の屋外でも十分に育てることが可能です。

ここで多くの方が疑問に思うのは、「日陰の屋外でも育てやすい多肉植物にはどんな種類があり、具体的にどのような育て方をすればいいのか?」ということではないでしょうか。

実際に日陰でも比較的育てやすい種類としては、ハオルチア、ガステリア、サンセベリアなどがあります。

これらは元々半日陰を好む性質があり、直射日光を避け、適度な明るささえ確保できれば健康的に育つ多肉植物です。

まず、ハオルチアは、強い直射日光に当てると葉が傷みやすく、むしろ半日陰を好むため、日陰の屋外でも問題なく育てることができます。

明るい日陰や、建物の影になっている部分などで管理すると、美しい葉の色と透明感が維持されます。水やりは土が乾燥したら与える程度で十分です。

次にガステリアは、ハオルチアと同様に、あまり強い日差しを好みません。日陰の中でも風通しの良い場所を選ぶとよいでしょう。

水分を葉に溜め込む性質があるため、過度な水やりは避け、少し控えめに水分を与えることで、健康に育ちます。

サンセベリアも日陰耐性が非常に強い多肉植物で、耐陰性に優れているため、ベランダの陰のある場所や屋外の木陰のような環境でも十分に育ちます。

むしろ、直射日光下に置くと葉焼けしてしまう場合もあるため注意が必要です。サンセベリアの水やりは夏でも月に2~3回程度、冬はさらに控えめにするとよいでしょう。

これらの多肉植物は、日陰という環境をむしろ好むため、直射日光が当たりにくい屋外の場所でも安心して栽培できます。

日陰でも明るさや風通しに気を配り、適切な水やりを心掛ければ元気に育ってくれるでしょう。

北側の窓でも育てられる?

北側の窓でも多肉植物を育てることは可能ですが、日光の量が少ないという明確なデメリットがあります。

多肉植物は基本的に日光を好むため、北側の窓辺では日照不足に陥りやすく、徒長(間延びしてしまう現象)や色褪せ、さらには生育不良に繋がる可能性があります。

では、北側の窓際で育てる場合、どのような工夫が必要なのでしょうか。

北側の窓辺で日光不足をカバーするための疑問としてよく挙げられるのは、「北側の環境でも育つ多肉植物はあるのか?」「どのように日照不足を補えるのか?」といったことです。

これらの疑問は、北側という立地条件に直面した際に、多くの人が抱くものです。

北側の窓辺での育成を成功させるためには、耐陰性が比較的強い多肉植物を選ぶことが重要です。具体的には、ハオルチアやガステリア、サンスベリアなどが挙げられます。

これらの多肉植物は直射日光がなくても比較的よく育ち、半日陰や明るい室内でも耐えることができます。

さらに、北側の窓辺の環境をより良くするために、人工的な光を取り入れる方法もあります。育成ライトを使用すると、日照不足を効果的に補完することができます。

植物専用のLEDライトを使用すれば、太陽光がなくても多肉植物が元気に育つことが期待できます。

また、水やりの管理も重要になります。北側の窓辺は日当たりが悪いため、土が乾く速度が遅くなります。

そのため、水やりの頻度を少し控えめに調整することで、根腐れを防ぐことができます。

以上のように、北側の窓でも、多肉植物を育てる工夫をしっかり行えば、デメリットをカバーして健康に育てることが可能です。

環境に適した種類を選び、日照不足を補う対策を実施することで、美しい多肉植物のある暮らしを楽しむことができます。

多肉植物を窓越しの日光から直射日光に切り替える場合

-

直射日光や冬の影響はある?

-

ほったらかし栽培

-

ほったらかし管理は冬でも大丈夫?

-

地植えで雨ざらしの注意点

-

多肉植物はどれくらいで日照不足になる?

直射日光や冬の影響はある?

多肉植物を育てる際、窓越しの日光から直射日光に切り替えることには明確な注意点があります。多くの種類の多肉植物は強い日差しを好むものの、いきなり直射日光の下に出すと葉焼けを起こすリスクがあります。

とくに室内の穏やかな光に慣れた株は、外の強烈な紫外線に対応できず、葉が茶色く変色したり乾燥しすぎたりすることがあるのです。

では、なぜ直射日光が危険になることがあるのでしょうか。

それは多肉植物が「少しずつ環境に慣れる」性質を持っているからです。急激な光の変化はストレスとなり、植物がダメージを受けやすくなります。

特に夏場の日中は直射日光が最も強くなる時間帯なので、慣れていない株には避けるべきです。

冬になると、また別の問題が発生します。直射日光は温度を上げてくれるメリットもありますが、冬の乾いた空気と重なると乾燥しすぎて水分不足になるケースもあります。

さらに、夜間の冷え込みとの気温差が大きくなることで、根腐れや凍結のリスクが高まります。

暖かい日中に水をあげたあと、急に冷え込んで水が土中で凍ってしまうと、根を傷めてしまうのです。

そのため、直射日光に切り替える際は段階的に行うことが大切です。最初は午前中の柔らかい光から始め、数日ごとに日照時間を伸ばしていきましょう。

冬場に外で管理する場合は、寒風や霜から守るために軒下やビニール温室を利用するなどの対策をおすすめします。

また、寒さに弱い品種は室内管理に切り替えることも検討しましょう。

最終的に、多肉植物は光と温度のバランスが取れた環境を好みます。

直射日光や冬の環境変化によるストレスを避けるために、植物の反応を見ながら丁寧に調整することが長く元気に育てる秘訣です。

ほったらかし栽培

多肉植物は、手をかけずに育てる“ほったらかし栽培”に向いている植物のひとつです。特に室内での管理においては、忙しい方や初心者にとって理想的な選択肢となることが多いです。

では、なぜ多肉植物はほったらかしでも育つのでしょうか。

そして、まったく世話をしなくても良いのかというと、そうではありません。手間が少ないとはいえ、いくつかのポイントをおさえておかないと、枯れてしまったり徒長したりするリスクがあります。

まず、室内でほったらかし栽培を行う場合の最大のメリットは、水やり頻度の少なさです。

多肉植物は、葉や茎、根に水分を貯める性質を持っており、1〜2週間に1度の水やりでも健康に育つ種類が多いです。

そのため、つい水やりを忘れがちな人や、旅行が多いライフスタイルでも安心です。

次に、肥料や土の管理もそれほど厳密ではありません。

適した土(多肉植物用の水はけの良い土)を使い、過度に肥料を与えないよう注意すれば、特別なケアをしなくても長く楽しむことができます。

また、病害虫の発生も比較的少なく、管理がしやすい点も魅力です。

ただし、注意点もあります。まず日照環境です。室内でも窓際の明るい場所に置かないと、光が不足して徒長(茎が間延びする現象)してしまう恐れがあります。

理想は東向きまたは南向きの窓際に置き、カーテン越しに日光が当たるように調整することです。

また、風通しの悪い部屋では湿気がこもりやすく、根腐れのリスクもあるため、定期的に窓を開けたり、サーキュレーターを使用することも効果的です。

さらに、種類によっては成長期と休眠期のサイクルが異なるため、水やりや日照の調整が必要なケースもあります。

たとえば、春秋型のエケベリアは夏に休眠するため、夏場はさらに水やりを控える必要があります。

このように、ほったらかし栽培といっても「最低限のお世話」は必要です。

ただし、そのお世話が他の観葉植物に比べて圧倒的に少ないため、ライフスタイルに無理なく植物のある生活を取り入れたい方に、多肉植物は非常におすすめです。

ほったらかし管理は冬でも大丈夫?

冬の時期でも、環境が整っていれば多肉植物のほったらかし管理は可能です。

特に室内に取り込んで、日当たりと温度が安定していれば、最低限の手間で多肉植物を健康に育てることができます。

忙しい方や植物にあまり手をかけられない方でも、冬の時期に枯らすことなく育てられるのは、大きなメリットと言えるでしょう。

では、なぜ冬でもほったらかし管理ができるのでしょうか。

また、どのような注意点があるのでしょうか。

冬は多肉植物の多くが休眠期に入るため、生育が緩やかになります。

つまり、水分や養分をあまり必要とせず、頻繁な水やりや肥料の追加はかえって根腐れや病気の原因になってしまうのです。

そのため、最低限の管理、具体的には「水やりを控える」「寒さに当てない」「風通しの良い場所に置く」ことさえ守れば、手間をかけなくても問題が起こりにくくなります。

ただし、完全に放置してよいわけではありません。

注意すべき点としては、まず室内の温度が5℃を下回らないようにすること。多肉植物は寒さに弱く、特に種類によっては0℃前後でダメージを受けてしまいます。

夜間に冷え込む部屋で管理する場合は、窓際から少し離したり、簡易的な断熱材を使って保温したりするとよいでしょう。

また、日当たりの悪い場所に長く置いておくと徒長(ひょろ長く伸びてしまう)することがあるので、できるだけ南向きの窓辺など、冬でも日光が差し込む場所に置くのが理想です。

さらに、冬のほったらかし管理でありがちなのが、水やりを忘れてしまうことです。

確かに水やりの頻度は少なくても問題ありませんが、完全にゼロにすると乾燥しすぎてシワが寄ってしまう場合があります。

葉のハリや色味を見ながら、必要に応じてごく少量の水を月に1回程度与えるのがおすすめです。

つまり、冬のほったらかし管理とは「何もしない」のではなく、「最低限のケアで済む」ということです。

ポイントを押さえて環境を整えておけば、忙しい冬でも安心して多肉植物を育てることができるのです。

地植えで雨ざらしの注意点

地植えで多肉植物を育てる場合、雨ざらしの環境には十分な注意が必要です。

多肉植物は水分をため込む性質があり、基本的には乾燥に強い植物です。そのため、頻繁な雨や長期間にわたる湿気は根腐れの原因となるリスクがあります。

特に日本の梅雨時期や秋の長雨、また冬場の冷たい雨は、多肉植物にとって致命的になることもあるため注意しなければなりません。

では、多肉植物を地植えして雨ざらしにしてしまうとどうなるのでしょうか。

まず第一に、通気性と排水性の悪い土壌に植えてしまうと、雨水がたまって根の周辺が常に湿った状態になります。

これにより根が呼吸できず、カビや細菌が繁殖しやすくなり、根腐れを引き起こします。さらに、多肉植物の葉にも水が溜まると、葉の間から腐敗が始まることがあります。

特にロゼット型のエケベリア系は、中心部に水がたまりやすいため要注意です。

とはいえ、すべての多肉植物が雨ざらしNGというわけではありません。

例えばセダムやセンペルビウムのように寒さにも強く、地植えで自然に増えていくような種類は、ある程度の雨ざらしでも育ちやすい傾向があります。

こうした種類を選ぶことで、屋外での管理がぐっと楽になります。

地植えで育てる際には、植える場所の環境が重要です。

排水性の良い場所を選ぶことが第一です。

例えば少し傾斜のある場所や、腐葉土や砂利を混ぜた水はけの良い土を用意すると良いでしょう。

また、可能であれば雨が直接当たらない軒下や、簡易の雨よけを設置するなどの工夫をすることで、植物を守ることができます。寒冷地では冬の霜や雪の対策も必要となります。

つまり、地植えの最大のメリットである「自然な管理」に魅力を感じる人は、種類選びと環境づくりの工夫さえすれば、多肉植物を屋外でも美しく育てることが可能です。

ただし、雨ざらしという環境にそのまま放置してしまうのはリスクが高いため、最低限の注意と観察は欠かせません。

多肉植物はどれくらいで日照不足になる?

多肉植物は種類にもよりますが、一般的に1日あたり4時間以上の日照が必要とされています。特に成長期にあたる春や秋には、この日照量を下回ると徒長(茎が不自然に間延びする現象)や、葉の色あせ、葉落ちといった症状が現れやすくなります。

そのため、日照不足に気づくタイミングが遅れると、植物全体の見た目が大きく崩れたり、成長が止まってしまうこともあるため注意が必要です。

では、具体的にどのくらいの期間で日照不足の影響が出始めるのでしょうか。

一般的に、数日から1週間程度日光が極端に不足した状態が続くと、多肉植物は何らかのサインを出し始めます。

たとえば、葉が細くなったり色が薄くなったり、茎が伸びすぎてバランスを崩すといった変化です。

特に室内や北向きの窓際に置かれている場合、ガラス越しのわずかな光では不十分なことも多く、照度不足が慢性的に続く傾向があります。

こうした状況を改善するには、まず置き場所の見直しが重要です。

可能であれば南向きまたは東向きの窓際に移動し、午前中のやわらかい日差しを浴びせると良いでしょう。

また、どうしても自然光が確保できない場合は、植物用のLEDライトを使うのも効果的です。

最近では多肉植物専用の照明器具も増えており、光の波長が植物の光合成に適したものが多く販売されています。

さらに、日照時間が足りていないと感じたら、すぐに水やりや肥料の頻度を見直すことも大切です。

日光が少ない状態では成長が緩やかになるため、水分や栄養が過剰になると根腐れの原因になります。

光と水と栄養のバランスを調整しながら、多肉植物の様子をこまめに観察することが、日照不足を未然に防ぐカギです。

多肉植物は日光を窓越しでどう浴びるべきか

-

多肉植物は基本的に日当たりの良い窓際に置くのが適している

-

窓越しの柔らかい日差しは葉焼けのリスクを抑えられる

-

南向きや東向きの窓辺が理想の置き場所である

-

西向きや北向きは日照不足の可能性があるため注意が必要

-

カーテン越しの光は日差しの調整に有効である

-

一日に4時間以上の光が望ましい

-

ハオルチアやサンスベリアは日光が少なくても育てやすい

-

明るい日陰や蛍光灯でも育成可能な品種がある

-

日陰の屋外でも一部の多肉植物は育成可能である

-

北側の窓では補助光の使用を検討すべきである

-

室内から直射日光へは段階的な慣らしが必要である

-

冬の直射日光は乾燥や温度差によるダメージがある

-

ほったらかし栽培は水やり頻度の少なさが利点である

-

冬のほったらかし管理は室温と日照を確保すれば可能である

-

地植えの場合は排水性と雨よけ対策が重要である

この投稿をInstagramで見る