多肉植物を育てる際に欠かせないのが「鉢選び」です。特に寄せ植え鉢を検討している方にとっては、育てやすさはもちろん、おしゃれで空間になじむデザイン性も重要なポイントです。

この記事では、素焼き鉢や陶器鉢、テラコッタ鉢といった人気の素材ごとの特徴や使い方をはじめ、多肉植物の健康を守るために必要な鉢底石の役割、初心者が失敗しがちなプラ鉢はおすすめじゃない理由、多肉植物の鉢は何号が適しているのかといった具体的なサイズ選びまで解説します。

また、見た目だけでなく実用性にもこだわりたい方には、多肉植物 植木鉢 手作りの楽しみ方や、初心者でも挑戦しやすい多肉植物寄せ植えアイデアなどもご紹介します。

植物の性質に合った鉢を選ぶことが、長く健康に育てるための第一歩です。この記事を通じて、自分のライフスタイルや植物の個性に合った最適な鉢を見つけましょう。

ポイント

-

多肉植物に適した植木鉢の材質とその特徴

-

プラスチック製植木鉢の注意点

-

家庭で楽しめる手作りや実用的な配置アイデア

-

良い水分管理のための鉢底石や適切なサイズ選び

多肉植物を育てる鉢はどの素材がおすすめ?

-

素焼きの鉢が人気の理由

-

陶器の特徴と注意点

-

テラコッタ鉢のデメリットを解説

-

多肉植物にプラ鉢がおすすめじゃない理由

-

多肉植物の鉢は何号がいい?

素焼きの鉢が人気の理由

素焼きの鉢は多肉植物を育てるうえで非常に相性が良く、多くの愛好家に長年支持され続けています。理由の一つは、その優れた通気性と高い排水性です。

多肉植物は根腐れを起こしやすい性質を持っているため、鉢の中に水が滞らない環境を作ることが非常に重要になります。

素焼き鉢は多孔質の素材でできており、土の中の余分な水分や湿気を鉢の外へと自然に放出する性質があるため、植物の根が常に湿った状態になるのを防ぐことができます。

「なぜ素焼きの鉢が多肉植物に向いているのか?」と疑問を持つ方もいるかもしれません。多肉植物の多くは、アフリカや中南米など乾燥した気候に生息する植物であり、日本のように湿度が高く雨の多い環境では本来の育成環境と異なるため、鉢の素材による工夫が必要となります。

素焼き鉢は表面がザラザラしており、細かな孔が多数空いていることで空気と水分の流れを促進し、結果として鉢内部の湿度を自然に調整してくれるのです。こうした特徴は、多肉植物の健やかな成長に直結します。

特に素焼き鉢との相性が良い多肉植物としては、エケベリア、グラプトペタルム、セダムなどが代表的です。これらはどれも乾燥した環境を好み、根に過度な湿気があるとすぐにトラブルを引き起こしやすい種類です。

エケベリアは特に繊細で、ロゼット状の葉を美しく保つには水のやり過ぎを厳しく制御する必要があるため、乾きやすい素焼き鉢が最適とされています。

また、セダム類は小型で密に植えることが多いため、蒸れやすい環境になりがちですが、素焼き鉢ならそのリスクを大幅に軽減できます。

さらに素焼き鉢のもうひとつの魅力は、見た目のナチュラルさとデザイン性の高さにあります。

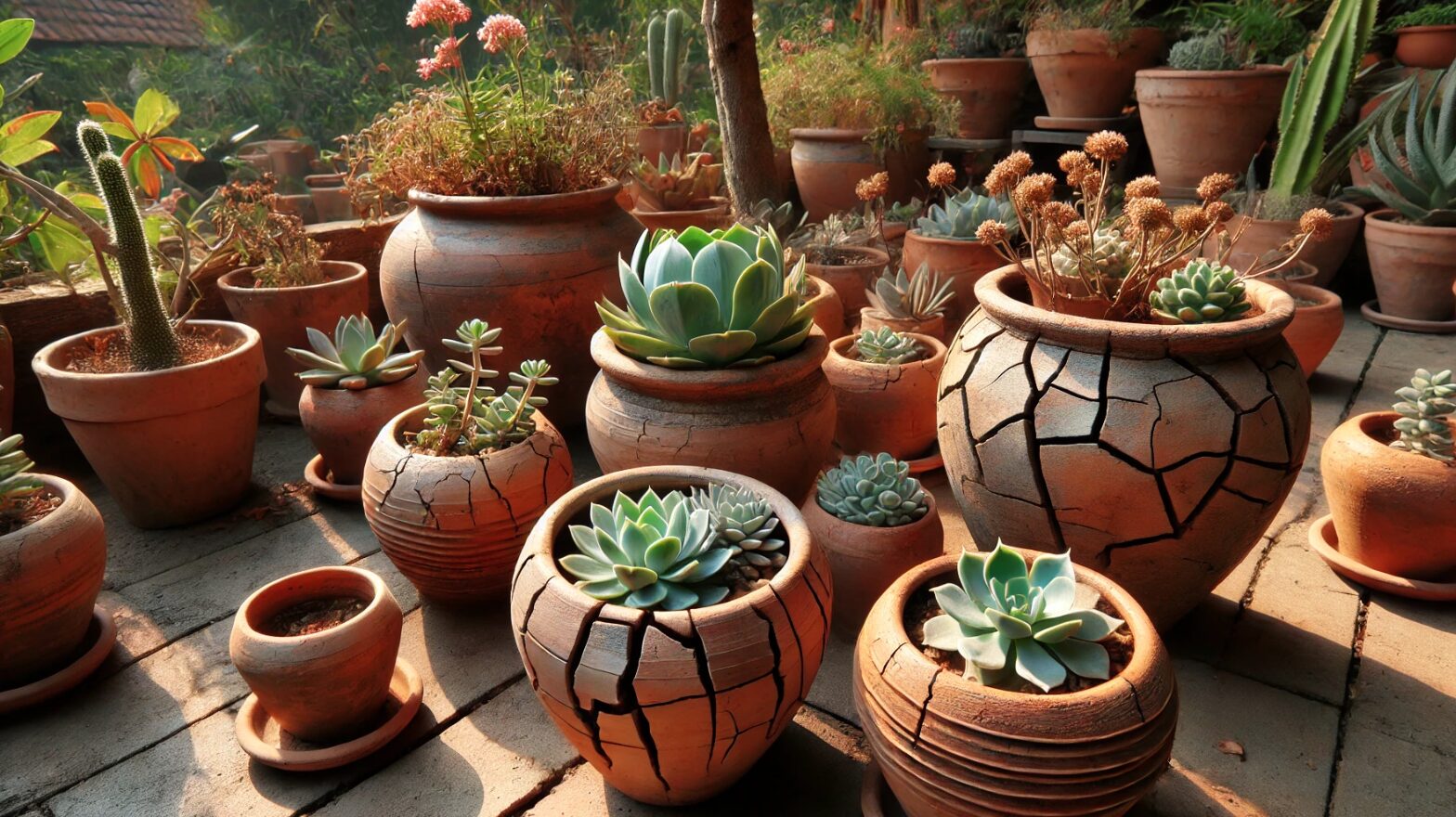

茶色や赤褐色の素朴な風合いは、どんな植物とも調和しやすく、寄せ植えの際には植物の色や質感を引き立ててくれるため、アレンジ次第で多彩な雰囲気を演出できます。特に、素焼き鉢は使い込むほどに風合いが増すため、経年変化を楽しむこともできます。

また、無機質な素材に比べて温かみがあり、ガーデニング初心者や観葉植物にあまり詳しくない方でも気軽に取り入れやすく、部屋の中でも違和感なく馴染みます。

陶器の特徴と注意点

陶器の鉢はその美しい見た目と高級感のある質感から、おしゃれなインテリアアイテムとして非常に人気があり、特に室内で植物を育てたい方に選ばれています。

しかし、多肉植物を育てる際には、いくつかの注意点が必要です。陶器鉢の多くは内部が釉薬でコーティングされているため、素焼き鉢に比べて通気性や排水性が劣る傾向にあります。

これは鉢内部に湿気がこもりやすくなることを意味し、水の与え方次第では根腐れの原因となることもあるため、日常的な管理には細やかな配慮が欠かせません。

「陶器の鉢は多肉植物に適していないのでは?」と感じる方も少なくないでしょう。しかし、いくつかの工夫を施すことで、陶器鉢でも多肉植物を元気に育てることが可能です。

たとえば、鉢底にきちんと穴が空いているものを選び、その上に鉢底石を敷き詰めることで、排水性を十分に確保できます。

また、土の配合も水はけの良いものにすることで、鉢の通気性の問題をある程度補えます。水やりの頻度を控えめにし、乾燥気味に管理することも長く育てるためには重要です。

特に季節によって蒸れやすくなる夏場には注意が必要で、風通しの良い場所に置くなどの工夫が必要になります。

陶器鉢と相性が良い多肉植物としては、湿気に比較的強い品種が適しています。具体的には、ハオルチアやアロエ、ガステリアなどが挙げられます。これらの植物は葉が厚く、水分を内部にしっかりと蓄えることができるため、多少の湿気でも耐える力があります。

ハオルチアは半日陰でも育てやすく、インテリアグリーンとして人気があり、アロエやガステリアは医療的な利用法が知られている品種もあることから、機能性を重視する方にも好まれる傾向があります。

見た目にこだわりたい方にとって、陶器鉢はまさに理想的な選択肢といえるでしょう。陶器ならではの滑らかな表面と深みのある色合いは、多肉植物の個性的なフォルムやカラーを美しく引き立ててくれます。

特に、白や黒、グレー、ネイビーなどの落ち着いた色味の陶器鉢は、どんなインテリアにも馴染みやすく、飾るだけで空間全体に洗練された印象を与えます。

また、最近ではマット仕上げや釉薬の模様がユニークなデザイン性の高い陶器鉢も多く登場しており、植物を育てる楽しみと同時に、空間演出の一部として活用することができます。

とはいえ、陶器鉢を選ぶ際には必ず鉢底に穴があるものを選ぶことが大前提です。

穴がない鉢は水が排出されず、根腐れのリスクが高まるため、多肉植物には不向きです。

また、鉢底石や鉢底ネットを併用して、土が詰まりすぎるのを防ぐとともに、通気性を高める工夫も忘れずに行いましょう。

こうしたちょっとした手間をかけることで、陶器鉢でも安心して多肉植物を育てることができ、見た目の美しさと実用性を両立することが可能になります。

テラコッタ鉢のデメリットを解説

テラコッタ鉢は素焼きの鉢と同様に多孔質で通気性や排水性に優れているため、多肉植物の栽培に適していると思われがちですが、いくつかのデメリットがあることを理解しておく必要があります。とくに屋外で育てる場合や湿度・気温の変化が激しい場所では注意が必要です。

「テラコッタ鉢にはどのような不都合があるのか?」と疑問を持つ方もいるでしょう。テラコッタ鉢は吸水性が高いため、水やりの頻度や管理を誤ると土が乾きすぎてしまい、多肉植物の水分不足を引き起こす可能性があります。

特に夏場の高温下では鉢自体が非常に熱くなり、内部の土が急激に乾燥することがあります。また、冬場は吸水した鉢が凍結し、鉢の破損につながるリスクもあるため、気温の低い地域での使用には向いていないとされます。

さらに、テラコッタ鉢は非常に割れやすく、衝撃や落下によって簡単にひびが入ってしまうことも多いです。

見た目には素朴でナチュラルな風合いが魅力的ですが、長期間の使用に耐えるという点ではやや不安が残ります。

テラコッタ鉢を使うなら、エケベリアやセダムなど乾燥を好み、頻繁な水やりを必要としない種類が適しています。

特にセダムは小型で密に植えることが多いため、鉢が蒸れにくいテラコッタとの相性が良いですが、その分乾燥しやすいという性質に注意して育てる必要があります。

また、テラコッタ鉢を選ぶ際には、できるだけ厚みがあり丈夫な作りのものを選びましょう。鉢底に適切な排水穴があることも重要です。

乾燥しやすい性質を考慮し、定期的に植物の状態を観察して水やりのタイミングを調整することが、健やかな育成につながります。

多肉植物にプラ鉢がおすすめじゃない理由

プラ鉢は軽量で安価、そして割れにくいため、初心者や園芸作業を簡単にしたい方にとっては便利な選択肢に思えるかもしれません。

しかし、多肉植物の栽培においては、プラ鉢は必ずしも最適な容器とは言えません。

「なぜ多肉植物にプラ鉢は適さないのか?」という疑問があるかもしれません。プラスチック素材の鉢は、素焼き鉢やテラコッタ鉢と異なり通気性がほとんどありません。

鉢内部の水分や湿気が逃げにくく、根の周辺に湿度が溜まりやすい構造になっています。これにより、過湿になりがちな環境が生まれ、根腐れを引き起こす原因となってしまうのです。

さらに、プラ鉢は外気温の影響を受けやすく、特に夏場の直射日光下では鉢自体が熱を持ち、内部温度が上昇することで多肉植物にストレスを与えます。

また、プラ鉢の表面は光沢があり、水分の蒸発が遅れる傾向もあるため、乾燥を好む多肉植物の育成には不向きです。

とはいえ、プラ鉢にも全くメリットがないわけではありません。

軽いため吊り鉢や壁掛けなど移動が多い場所での使用には適しています。また、屋内での使用や短期間の栽培には活用できる場面もあります。

しかし、長期的に健康で美しい多肉植物を育てたいのであれば、通気性と排水性に優れた鉢を選ぶことが大切です。

プラ鉢の使用に向いているとされる多肉植物は、比較的湿度に強いアロエやハオルチア、ガステリアなどです。

これらは葉が厚く、ある程度湿った環境にも耐えられる特徴がありますが、それでも水やりの頻度には細心の注意を払う必要があります。

最終的には、プラ鉢を使用する場合でも、鉢底にしっかりと穴が開いており、鉢底石を使って排水性を確保することが必須です。

鉢全体の通気性を補うためには、使用する土も水はけの良い専用の多肉植物用土を選ぶとよいでしょう。

多肉植物の鉢は何号がいい?

多肉植物を健康的に育てるためには、使用する鉢のサイズ選びが非常に重要です。

目安としては、多肉植物の株の大きさに対して、ひとまわり程度大きい鉢、具体的には株の直径より1〜2号(3〜6cm)大きめのサイズを選ぶのが理想的とされています。

たとえば、直径5cmのエケベリアを育てる場合には、6号(18cm)や7号(21cm)の鉢ではなく、3号(9cm)程度の鉢が適しています。

これは、鉢が大きすぎると根が十分に張らず、土に余分な水分が残りやすくなるため、根腐れの原因になってしまうからです。

「どのサイズの鉢を選べば多肉植物が快適に育つのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。多肉植物は基本的に乾燥に強く、水を好まない性質を持っています。

根が土中の水分を適切に吸収できる環境を保つためには、鉢の中の土の量が多すぎず、適度に乾燥するバランスが必要です。

その点、植物に対して適度なサイズの鉢は、水はけがよく、土が乾きやすいため、過湿によるトラブルを避けることができます。

また、鉢のサイズは成長段階によっても変えるべきです。

苗の状態で植えた多肉植物が徐々に大きくなったら、その都度、鉢もひとまわりずつ大きいものに植え替えていくことが理想です。

こうすることで、根が詰まって生育不良を起こすのを防ぐと同時に、通気性と排水性も維持しやすくなります。

たとえば、セダムやグラプトペタルムのような繁殖力のある品種は、増えた分を株分けして小さな鉢に植え替えることもできますし、エケベリアやパキフィツムなど、やや大きくなる品種は、成長に合わせて3号、4号、5号と段階的に鉢をサイズアップしていくのが理にかなっています。

なお、寄せ植えにする場合は、個々の植物のサイズに合わせるよりも、全体のレイアウトや根の広がりを考慮したうえで、やや余裕のある鉢を選ぶ必要があります。

この場合も、深さがありすぎる鉢よりは、浅めで広がりのある鉢の方が、多肉植物の特性に合っているため、水分管理がしやすく、美しい見た目にも仕上がりやすいです。

最終的には、多肉植物の種類や成長スピード、環境に合わせて鉢のサイズを調整するのがポイントです。

見た目のバランスだけでなく、水やりの頻度や置き場所の通気性など、育てる環境全体を意識して鉢のサイズを決めると、植物がより元気に育ちやすくなるでしょう。

多肉植物を育てる鉢はDIYもおすすめ

-

鉢と多肉植物でおしゃれに家をレイアウト

-

寄せ植え鉢の選び方

-

多肉植物寄せ植えアイデア実例

-

鉢を手作りして楽しむ

-

多肉植物を育てる鉢の底石は必要?

鉢と多肉植物でおしゃれに家をレイアウト

部屋の中やベランダをセンスよく彩るインテリアアイテムとして、多肉植物は非常に優秀です。そして、その魅力をより一層引き立ててくれるのが「鉢」の存在です。

特にDIYで自作した鉢は、既製品にはない個性と温もりがあり、住空間の印象をがらりと変えることができます。

色や質感、形状、素材にこだわれば、多肉植物と調和する世界に一つだけのアート作品のような鉢が生まれます。

「おしゃれにレイアウトするには、どんな鉢が合うのか?」と迷う方も多いですが、基本的なポイントは“自分の生活スタイルやインテリアのテイストに合わせて選ぶ”ことです。

例えば、ナチュラルテイストが好きな人なら素焼き鉢やウッドボックスにペイントを施したものが合うでしょうし、モダンな空間にはモノトーンの陶器鉢や幾何学模様を取り入れたものが映えます。

また、空き缶やマグカップ、ガラス瓶、ブリキバケツなどをリメイクするだけでも、ちょっとしたDIYで驚くほどおしゃれな鉢になります。

多肉植物は色や形も多様で、葉がロゼット状に開くエケベリアや、ツヤ感のあるハオルチア、小粒で密集するセダムなど、それぞれの魅力を引き立てる鉢の組み合わせ次第で、空間の印象が変わります。

小さな棚の一角や窓辺、テーブルの上にちょこんと置くだけでも、グリーンのある癒しの空間が生まれ、住まいがぐっと洗練された印象になります。

自作の鉢はインテリアのポイントになるだけでなく、自分らしさを表現する手段でもあります。DIYが初めての人でも、ペイントやステンシルを使えば気軽にオリジナルの鉢が作れます。

素材や塗料を工夫して、防水加工を施すことで屋外でも使える実用性も兼ね備えた鉢に仕上げることができるでしょう。

多肉植物の魅力を最大限に引き出すために、鉢のDIYにチャレンジしてみるのも楽しみのひとつです。

寄せ植え鉢の選び方

多肉植物の寄せ植えに適した鉢を選ぶ際には、デザイン性だけでなく「育てやすさ」と「植物の健康」を考慮することが重要です。

寄せ植えでは複数の種類を一つの鉢にまとめるため、根が密集しやすく、通気性や排水性が確保されているかどうかが大きなポイントになります。

「どんな鉢が寄せ植えに向いているの?」と疑問に思う方は、まず鉢の材質と形状に注目してみてください。

素焼き鉢は通気性と排水性に優れており、多肉植物にとって最適な環境を整えてくれます。また、鉢底に穴が空いているものを選ぶことは必須条件です。

穴がないと水が滞りやすくなり、根腐れを引き起こすリスクが高まります。

サイズについても重要なポイントです。寄せ植えには、ある程度の広さと深さを持つ鉢が適しています。特に根を浅く広げるタイプの多肉植物が多いため、あまり深すぎる鉢よりも、広口で浅めの鉢が理想です。

素材に関しては、素焼き鉢やセメント鉢、コンクリート鉢などがおすすめですが、鉢が重くなることもあるため、置く場所の耐荷重も考慮して選ぶとよいでしょう。

また、見た目のバランスや色合いも重要です。

寄せ植えは「見せる植え方」であるため、鉢の色やデザインが植物の色彩や形を引き立てるかどうかも考慮しましょう。

白やグレーなどのニュートラルな色味はどんな多肉植物とも相性が良く、寄せ植え全体を落ち着いた印象にまとめてくれます。

さらに、屋外で使用する場合は耐候性のある素材を選ぶことも忘れずに。雨や直射日光にさらされても劣化しにくい鉢であれば、長く美しい状態を保つことができます。

鉢一つで寄せ植えの印象は大きく変わるため、デザインと機能性を両立させた鉢を選ぶことが、多肉植物の寄せ植えを成功させる鍵となります。

多肉植物寄せ植えアイデア実例

多肉植物を使った寄せ植えのアイデアは非常に幅広く、インテリアやガーデニングの雰囲気をぐっと引き立ててくれる要素になります。

とくに、いくつかの植物を組み合わせることで、ひとつの鉢に小さな庭のような世界観を作り出すことが可能です。

最近では、アンティーク風の小物やミニチュアのオブジェを使って、箱庭のような寄せ植えを楽しむスタイルが人気を集めています。

たとえば、セダム類やエケベリアを中心にぎゅっと詰めた“ちまちま寄せ”は、多肉植物の小ささと可愛らしさを活かしたデザインで、見る人の心を和ませてくれます。

小さな木箱やホーローの容器に詰めれば、レトロな風合いとナチュラル感が加わり、非常にフォトジェニックです。

また、ミニサイズのテラコッタ鉢を数個まとめてひとつのプレートに配置し、各鉢に異なる種類の多肉植物を植えるスタイルも人気です。

視線の移動によってそれぞれの鉢の個性が際立ち、まるで植物のコレクションのような楽しみ方ができます。

さらに上級者になると、割れた鉢を利用して段差を作り、高低差のあるレイアウトに挑戦する人もいます。

このような立体的な演出は、自然の風景を切り取ったような立体感が生まれ、箱庭のような魅力が加わります。

寄せ植えに用いる多肉植物は、生育期が同じものを選ぶことが大切です。たとえばエケベリア、セダム、グラプトペタルムなどの春秋型の品種を組み合わせれば、育成管理もしやすく、長期間美しい状態を保ちやすくなります。

また、鉢のサイズや形状、高さの違いなども計算に入れて組み合わせることで、よりプロフェッショナルな仕上がりが期待できます。

鉢を手作りして楽しむ

多肉植物を育てる鉢を手作りすることは、育てる楽しさだけでなく、創作する喜びも味わえるDIYの醍醐味です。

市販の鉢では得られない個性や、自分好みの色・質感を自由に表現できる点が魅力です。また、リメイク素材を使った鉢作りはエコにもつながり、持続可能なガーデニングスタイルとしても注目されています。

「鉢はどうやって手作りするの?」という疑問を持つ方も多いと思います。実は鉢のDIYにはいくつかの方法があり、難易度や用意する材料によって自分に合ったスタイルを選べます。

たとえば、素焼き鉢にアクリル絵の具でペイントして模様や文字を描いたり、マスキングテープや転写シールで装飾するだけでも、ぐっとオリジナリティのある鉢が完成します。

もっと本格的に楽しみたい方には、セメントやモルタルを使った鉢作りもおすすめです。紙コップや空き缶を型にしてセメントを流し込み、硬化後に型を外せば、無骨でインダストリアルな雰囲気のオリジナル鉢ができます。

また、木製の箱や流木、ブリキの缶などをリメイクして使用するのも一つの方法です。これらは独自の風合いが出やすく、アンティーク感やナチュラル感を演出するのにぴったりです。

特に、DIY鉢は寄せ植えと組み合わせることで、より一層個性的な作品に仕上がります。植物と鉢、両方のデザインが調和すると、その一鉢だけでまるでアート作品のような存在感を放ちます。

初めての方でも、まずは身近な素材から始めてみると、自分だけのガーデンインテリアを作り上げる楽しさに気づくはずです。

多肉植物を育てる鉢の底石は必要?

多肉植物を健康に育てるためには、鉢の中の通気性と排水性が非常に重要です。そして、それを支えるのが鉢底に入れる「底石」の存在です。

底石は、鉢の底に水が溜まるのを防ぎ、根が常に湿った状態にならないようにサポートする役割を持っています。これにより根腐れのリスクが大きく減少し、多肉植物の根が健やかに成長しやすくなるのです。

「そもそも、底石は本当に必要なの?」と感じる方も少なくありません。実際に、底穴のある鉢であれば底石を入れなくても育てることは可能です。

しかし、底石を使うことで、水はけのよい環境を安定して保ちやすくなり、鉢の底の土が目詰まりして排水性が悪くなるといった事態も避けられます。

とくに初心者の方や、水やりのタイミングがまだ掴めていない場合は、底石を入れることで余分な水分をすばやく排出でき、植物を守る手助けとなるでしょう。

底石としてよく使われる素材には、軽石、ゼオライト、炭、陶器片などがあります。中でも軽石は軽量で多孔質なため、空気と水の通りが良く、多肉植物との相性も抜群です。使用する鉢のサイズに合わせて石の粒の大きさを変えると、さらに排水性を高められます。小さな鉢には小粒、大きな鉢には中~大粒を使うとバランスが良く、効果的です。

また、底石を敷く際には、その上に鉢底ネットを重ねて使うとより効果的です。ネットは土が底石の間に流れ込むのを防ぎ、排水穴の詰まりを予防します。見えない部分ではありますが、こうした一手間がのちの植物の状態に大きく影響してきます。

多肉植物はもともと乾燥地帯に生息しているため、湿気が苦手です。水分の管理が命とも言えるほど繊細な種類も多く、底石を用いた鉢づくりは、そんな彼らにとって快適な住環境を整えるための基本の一つです。

とくに、エケベリアやパキフィツムのような根腐れに敏感な品種を育てる際には、底石の有無が植物の寿命を左右することもあります。

したがって、多肉植物を健やかに育てたいと考えるなら、底石は決して軽視できない存在です。素材選びや敷き方を工夫することで、育てやすさもアップしますし、植物も長く美しい姿を保ってくれるでしょう。

多肉植物の鉢としておすすめできる特徴

-

素焼き鉢は通気性と排水性に優れ、根腐れのリスクが低い

-

素焼き鉢はエケベリアやセダムなど乾燥に強い品種に向いている

-

陶器鉢は見た目がおしゃれでインテリア性が高い

-

陶器鉢は湿気がこもりやすいため水やりに注意が必要

-

陶器鉢はハオルチアやアロエなど湿気に強い品種に適している

-

テラコッタ鉢は夏場の乾燥と冬の凍結による破損に注意が必要

-

テラコッタ鉢はセダムやグラプトペタルムなど乾燥に強い種類に適している

-

プラ鉢は通気性が低く、多肉植物には適さない

-

プラ鉢は短期育成や吊り鉢としての用途には使える

-

鉢のサイズは株より1〜2号大きいものを選ぶのが基本

-

寄せ植えには浅めで広口の鉢が向いている

-

DIY鉢は個性が出せて空間演出におすすめ

-

寄せ植え鉢は通気性・排水性を優先して選ぶことが重要

-

鉢底石は排水性を高め、根腐れを防ぐ基本アイテム

-

鉢底ネットと底石の併用でさらに排水性が安定する

この投稿をInstagramで見る