自宅で楽しめる趣味として人気が高まりつつあるのが、日本庭園をモチーフにしたジオラマです。しかし、ジオラマの作り方が分からないとお悩みの方も少なくありません。この記事では、日本庭園のジオラマを自分で作る方法や、必要な道具、材料の選び方などをわかりやすく紹介していきます。

庭園としての魅力を最大限に引き出すには、日本庭園の3大様式を理解し、デザインに取り入れることも重要です。この記事では、そうした歴史や構成要素も踏まえながら、ジオラマの作り方を段階的に解説していきます。

自分だけの日本庭園ジオラマを手作りする楽しさを、ぜひ体感してください。

ポイント

-

日本庭園ジオラマを作るための基本的なステップや必要な道具がわかる

-

手作りや100均素材を活用したミニチュア庭園の作り方が理解できる

-

日本庭園の3大様式や三大名園などの知識が得られる

-

初心者でも再現しやすいジオラマの実例や材料選びのポイントがわかる

日本庭園のジオラマ!作り方の基本

-

ジオラマとミニチュアの違い

-

手作りジオラマの魅力

-

ジオラマ作り方の基本

-

ミニチュア用の道具と選び方

-

日本庭園の3大様式

ジオラマとミニチュアの違い

ジオラマとミニチュアはどちらも小さなスケールで表現される模型ですが、目的や表現方法に明確な違いがあります。

ここでその違いを把握しておくことで、日本庭園ジオラマを作る際に、自分が目指す完成形をイメージしやすくなります。

まずジオラマは、あるシーンや風景を切り取って立体的に再現したものを指します。

背景やストーリー性が強く、たとえば「春の京都庭園」「苔むした古寺の中庭」など、時間や季節、登場人物の気配まで感じられるような演出がされています。そのため、ジオラマ制作では構成やストーリーテリングが非常に重視されるのです。

一方、ミニチュアは単体の建物やオブジェなどを小型化したもので、装飾的な意味合いが強いのが特徴です。

たとえば「ミニチュアの灯籠」や「ミニチュアの池」など、ひとつひとつのパーツを細部まで丁寧に作り込むことに重きが置かれています。

必ずしもシーン全体を表現する必要はなく、美しさや精密さが重視される傾向にあります。

では、なぜこの違いを知る必要があるのでしょうか。

それは、ジオラマを作るときに「ただ並べるだけ」ではリアリティや世界観が生まれにくいからです。逆に、ミニチュアの感覚でジオラマを作ってしまうと、どこか統一感に欠けてしまうこともあるのです。

このため、あなたが日本庭園の世界観を再現したいのか、それとも精密な庭園の一部を表現したいのかを最初に明確にしておくことが成功への第一歩になります。

目的が明確になることで、使う素材や構成方法も自然と定まり、より完成度の高い作品へとつながるでしょう。

ジオラマとミニチュアの違いを理解し、それぞれの特徴を活かして制作することで、見る人を魅了する日本庭園模型が完成します。

手作りジオラマの魅力

手作りで日本庭園のジオラマを制作する魅力は、自分だけの世界観を形にできることにあります。

販売されているキットや完成品では味わえない、創造性と没入感が手作りならではの特長です。どこにどの木を植えるか、池の形をどうするか、石の配置をどう表現するかといった、細部にわたる決定を自分の感性で行うことで、作品に対する愛着も自然と深まります。

しかし、なぜ手作りジオラマにそこまで夢中になる人が多いのでしょうか。

単に「作る楽しさ」があるからというだけでは説明しきれない部分もあるように思えます。

その答えは、手作業によって得られる達成感と、制作を通じた学びの多さにあります。

作業の工程には、材料の選定からレイアウトの構想、配置、固定、色付け、仕上げに至るまで多くの段階があります。

その一つひとつに挑戦と発見があり、制作が進むごとに完成に近づくワクワク感がモチベーションとなるのです。

たとえ失敗があったとしても、それを修正しながら進めるプロセス自体が学びとなり、次回作への経験として蓄積されていきます。

また、完成したジオラマは単なる作品ではなく、個人の美意識や感性が反映された「箱庭の世界」となります。

これは、見る人に癒しを与えたり、会話のきっかけになったりと、コミュニケーションの道具にもなり得ます。

このように考えると、手作りジオラマの魅力は単なる模型づくりにとどまらず、自己表現や癒し、学びといった多面的な価値を持っているのです。

ジオラマ作りの基本

ジオラマを作るには、基本的なステップを押さえることが成功の鍵になります。

では、ジオラマを初めて作る人にとって、どのような手順を踏むのが理想的なのでしょうか。特に日本庭園のように繊細でリアルな雰囲気を求められる作品では、段取りの良さが作品の完成度を左右します。

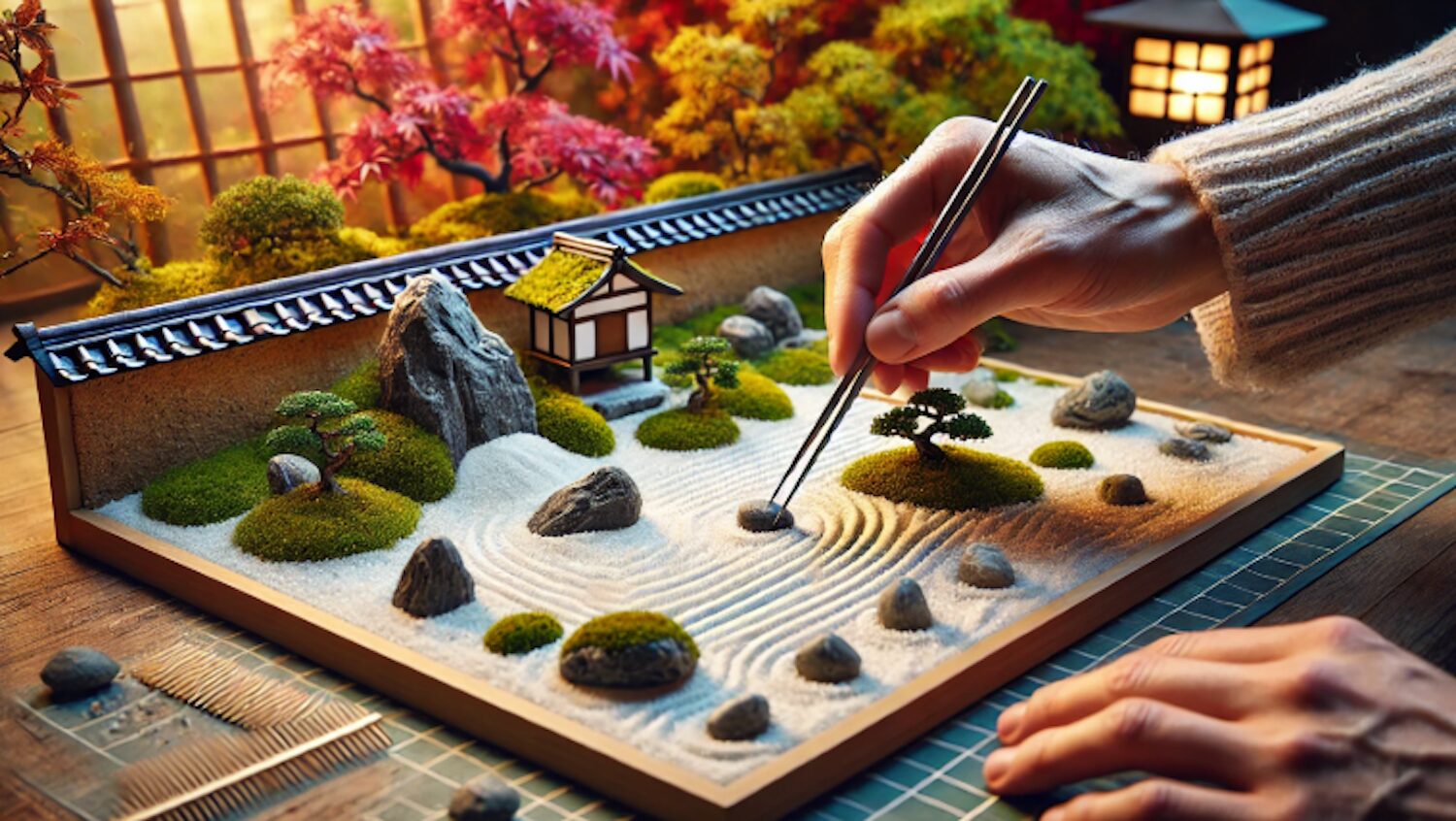

まず最初に行うのは、テーマの設定とレイアウトの構想です。日本庭園の場合、枯山水、池泉回遊式、露地など、どの様式を再現したいかを明確にし、それに基づいて地形や構成をイメージします。

スケッチを描く段階では、全体のバランスや配置を意識すると後の作業がスムーズになります。

次にベースとなる土台を用意します。

一般的にはスチレンボードや木材などを使い、必要に応じて地形の凹凸を造形します。この時点で仮置きでも構わないので、建物や岩、木などの配置を試しておくと完成イメージが掴みやすくなります。

土台ができたら、地面部分のテクスチャづくりに入ります。

サンドペーパーや樹脂粘土、市販のジオラマ用素材を使って、リアルな地面の質感を再現します。色付けにはアクリル絵の具やスプレーを使い、自然なグラデーションになるように塗装していきます。

その後、樹木、苔、建築物、水表現などを加えていきます。

日本庭園では「間」や「余白」が美しさの鍵となるため、素材を詰め込みすぎないよう意識することが大切です。また、水の表現にはUVレジンや透明樹脂を用いることで、池や小川をリアルに表現できます。

最後に全体を見直し、細かい部分を修正して完成です。

光の当て方や背景ボードの工夫で、より臨場感を演出することも可能です。

こうして段階を踏んで作業することで、初心者でも無理なく、納得のいくジオラマ作品が完成します。焦らず丁寧に、少しずつ進めていくことが、魅力ある日本庭園ジオラマを作る近道となります。

ミニチュア用の道具と選び方

ミニチュアを制作する際には、道具選びが完成度を大きく左右します。

細かい作業が中心となるため、精密な作業に適した道具を選ぶことが成功の鍵です。

では、どのような道具を揃えればよいのでしょうか。

また、どのように選べば失敗しないのでしょうか。

まずは、必須となる基本の道具を確認しておきましょう。

代表的なものとして、ピンセット、精密カッター、接着剤、定規、カッティングマット、筆、アクリル絵の具などが挙げられます。これらは作業の正確性や安全性を確保するために欠かせません。

ピンセットは、非常に小さなパーツを扱う際に特に重宝します。先が細く、滑りにくい素材のものを選ぶと作業がスムーズになります。

カッターも同様に、刃が鋭くて交換可能なものを使うと便利です。精密な切断を行うためには、力を入れずに切れる道具が適しています。

接着剤に関しては、用途に応じて使い分けが必要です。

プラスチック用、木工用、瞬間接着剤など、素材との相性を考慮して選びましょう。また、接着剤を塗布する際には細いノズルや爪楊枝などを使うと、過剰な量を避けられます。

さらに、色付けには筆とアクリル絵の具が必要です。

筆は細かい部分を塗れる細筆と、全体に色を乗せるための太筆の両方を持っておくと便利です。アクリル絵の具は発色が良く、乾燥も早いため扱いやすい素材です。

このように、ミニチュア制作においては、使いやすさと精度を兼ね備えた道具を選ぶことが重要です。

初めての方は、セットになっているスターターキットから始めてもよいでしょうが、慣れてきたら自分の作業スタイルに合わせて個別に道具を選ぶと、より快適に制作が進められます。

日本庭園の3大様式

日本庭園をジオラマで再現する際、基本となる3大様式を理解しておくことは非常に重要です。これを知らずに作り始めてしまうと、庭園の世界観や雰囲気がぶれてしまい、完成度の低い作品になってしまう可能性があります。

では、なぜ3大様式を押さえる必要があるのでしょうか。

その理由は、それぞれの様式が異なるコンセプトと美意識に基づいており、配置する要素や表現する風景が大きく異なるためです。

様式を理解することで、目的に合ったレイアウトや素材選びができ、よりリアリティと完成度の高いジオラマ作成が可能になります。

具体的には、日本庭園には「枯山水(かれさんすい)」「池泉回遊式(ちせんかいゆうしき)」「露地(ろじ)」という3つの代表的な様式があります。

枯山水は、石や砂で山水風景を象徴的に表現するもので、水を使わずに自然の風景を再現します。

禅の精神とも深く関わり、非常にミニマルで静謐な印象を与えます。この様式は、スケール感を重視するジオラマに向いており、白砂を使って川の流れを表現するなど、工夫の幅が広い点が魅力です。

池泉回遊式は、大きな池を中心に庭園内を歩きながら風景を楽しむタイプの庭園で、多くの名園に採用されています。

池、橋、滝、小島など、さまざまな要素を組み込むため、ジオラマでも視覚的に華やかな作品に仕上がります。水面の表現が難しいものの、透明樹脂などを使えばリアルな演出が可能です。

露地は、茶室へと続く通路空間を庭園として整えたもので、飛び石や灯篭、植栽などが特徴です。

コンパクトなスペースでも再現しやすく、情緒ある雰囲気が出せるため、初心者にも扱いやすい様式と言えるでしょう。

このように、日本庭園の3大様式を把握しておくことで、目的やスキルに合わせたジオラマ作りがしやすくなります。

自分が表現したい世界観に最も適した様式を選ぶことが、満足度の高い作品を作るための第一歩です。

日本庭園のジオラマ!作り方と実例

-

材料選びで失敗しないコツ

-

初心者向けの作り方実例

-

日本の三大庭園

-

日本で一番美しい庭園

-

日本庭園の特徴

材料選びで失敗しないコツ

ジオラマ制作において、材料選びは完成度を大きく左右する重要な工程です。適切な材料を選ぶことで、よりリアルで魅力的な日本庭園の世界を再現できます。

ただ、なぜ材料選びに失敗すると完成度が下がってしまうのでしょうか。

それは、素材の質感やスケール感がズレると、全体のバランスが崩れ、ミニチュアとしてのリアリティが失われてしまうからです。

特に自然をモチーフにした日本庭園では、樹木の葉の大きさ、石の質感、水の透明感といった要素が、見る人の印象に直結します。

このため、材料選びではまず“スケール感”を意識することが第一です。

例えば、松の木を表現したい場合、市販のミニチュア樹木をそのまま使うのではなく、模型用のコケ素材を使って自作する方が、細やかな調整が可能で自然な仕上がりになります。

また、砂利や石は、実際の素材を細かく砕いたものよりも、模型用として加工された製品の方が扱いやすく、色合いもコントロールしやすいです。

次に考慮すべきは、入手しやすさとコストのバランスです。

近年では100均でも「日本庭園 ミニチュア 材料 100均」と検索すればヒットするような、使える素材が多数揃っています。

小さな竹柵や鳥居、枯山水の模様を描ける砂など、価格を抑えつつクオリティを確保できるアイテムは初心者にもおすすめです。

さらに、材料は実際に手に取って確かめることも大切です。

質感や硬さ、色の見え方など、ネット画像だけでは判断できない点は多くあります。可能であれば、実店舗で素材を見て選ぶと失敗が減ります。

最後に、すべてを一度に揃えようとせず、必要な分だけを段階的に買い足していくスタイルも有効です。

これにより無駄な出費を避けることができ、制作の進行に応じて必要なものを柔軟に見極めることができます。

このように考えると、材料選びは単なる買い物ではなく、ジオラマ制作の設計段階そのものだと言えます。細部にこだわることで、作品の完成度は格段に上がります。

初心者向けの作り方実例

まず、初心者がジオラマ制作に取り組む際は、シンプルな構成と工程を心がけることが重要です。

複雑な構図や素材を避け、基本的なパーツだけで作ることにより、達成感を得やすくなります。では、どのような手順で進めれば初心者でもスムーズに作れるのでしょうか。

ここでは、100均やホームセンターで手に入る材料を使った初心者向けのジオラマ作成実例を紹介します。

まずベースとなる台には、木製のトレイや発泡スチロール板を使います。これにアクリル絵の具で地面の色を塗ったり、布や紙を敷いて地面の質感を表現します。

次に、日本庭園に欠かせない要素である「石」「砂利」「苔」を再現します。

石は小さな自然石や軽石で、砂利はカラフルなインテリア用の砂、苔はスポンジを細かく切ったものや造花のモスを使えば代用可能です。

このとき、それぞれの素材の大きさをなるべく統一させると、全体のバランスが整います。

また、簡易的な池や川を作る際は、くぼみを作って透明レジンを流し込むか、光沢のある青いフィルムを使うのも効果的です。

さらに、ミニチュアの橋や灯籠などのアクセントパーツは、ネット通販や100均のフィギュアコーナーでも見つかります。

作業の途中でバランスを見ながら配置を変えることも大切です。

初心者の場合、最初から完璧なレイアウトを作るのは難しいため、仮置きしながら少しずつ完成に近づけていくのが良いでしょう。

そして、全体が整ったら接着剤で固定し、最後に軽くニスを塗ることで作品に一体感と耐久性が生まれます。

このように、難しそうに見える日本庭園のジオラマも、段階を追って一つ一つ作業すれば、初心者でも十分に完成度の高い作品を作ることができます。

日本の三大庭園

日本の三大庭園とは、石川県金沢市の「兼六園」、岡山県岡山市の「後楽園」、茨城県水戸市の「偕楽園」の三つを指します。

これらは、それぞれが独自の歴史や美的価値を持ち、日本庭園の中でも特に高く評価されています。

では、なぜこの三つの庭園は日本の三大庭園とされるのでしょうか。

そして、日本庭園のジオラマづくりにおいてどのような参考になるのでしょうか。

その答えは、三大庭園が持つ多様な景観構成と設計思想にあります。

例えば、兼六園は「宏大・幽邃・人力・蒼古・水泉・眺望」という六つの景観美の要素を兼ね備えており、庭園設計のバランス感覚を学ぶ上で非常に参考になります。

後楽園は、池泉回遊式庭園の代表であり、歩くことで風景が変わるという動的な体験が特徴です。これはジオラマに動線や視線の誘導を取り入れるヒントになります。

偕楽園は、梅の名所としても知られ、季節感を意識した演出が魅力です。

このような特色を踏まえてジオラマを作ることで、単なる「小さな庭」ではなく、物語性や歴史的背景を含んだ深みのある作品に仕上げることが可能になります。

三大庭園の様式をモデルにすることで、ミニチュアであっても本格的な日本庭園の世界観を表現できるのです。

日本で一番美しい庭園

日本で最も美しいと称される庭園の一つが、島根県安来市にある足立美術館の日本庭園です。この庭園は、アメリカの日本庭園専門誌『ジャーナル・オブ・ジャパニーズ・ガーデニング』によって、長年にわたり「日本一の庭園」として評価されています。

では、なぜ足立美術館の庭園がこれほどまでに絶賛されているのでしょうか。

第一に、庭園全体が美術館の建物と一体化して設計されており、「庭園もまた一つの芸術作品である」という思想に基づいて造られている点が挙げられます。

館内から眺める庭園の風景は、まるで一枚の日本画のようであり、絵画と風景が相互に引き立て合う構成は他に類を見ません。

次に、四季ごとに変化する植栽や景観の手入れが徹底されており、訪れるたびに新鮮な驚きと感動を与えてくれます。

春にはしだれ桜、夏には深い緑、秋には鮮やかな紅葉、冬には白銀の世界と、どの季節も計算された美しさが広がります。

また、足立美術館の創設者・足立全康氏の「庭園もまた美術品である」という信念が、隅々まで行き届いている点も見逃せません。

毎朝スタッフによって清掃・整備が行われ、最良の状態で保たれていることが、美しさの持続にもつながっています。

このように、足立美術館の庭園は、単なる景観ではなく、芸術としての完成度の高さや、細部にまでこだわった設計・管理によって、他の追随を許さない魅力を放っています。

ジオラマ作りのインスピレーションとしても、庭園の構図や素材の配置、遠近感の取り方など、学ぶべき点が多い場所といえるでしょう。

日本庭園の特徴

日本庭園の特徴は、「自然を模しながらも人の手が加えられた美しさ」にあります。

これは、単に植物や石を配置するのではなく、それぞれの要素が調和し、全体として静けさや深みを感じさせるように設計されているという点で非常に奥深いものです。

では、なぜ日本庭園は他の国の庭園と異なる印象を与えるのでしょうか。

その理由は、自然の景観を縮小して表現する「縮景」という思想に基づいているからです。

たとえば、池は湖や海を表し、小さな築山は山を象徴します。こうした配置により、訪れる人はまるで雄大な自然の中を歩いているような感覚を得ることができます。

この感覚は、他の国の幾何学的な庭園設計とは対照的で、日本独自の美意識とされています。

また、日本庭園では「空間の余白」も重要な要素です。

何も置かれていない部分にも意味があり、見る人の想像力をかき立てる役割を果たしています。

このように、日本庭園では派手さよりも静けさ、動きよりも静止、人工物よりも自然物を重んじる傾向があります。

たとえば、苔むした石や竹垣、水のせせらぎなどが象徴的な要素です。

これらは視覚的な美しさだけでなく、聴覚や触覚にも訴えかける設計となっており、五感を通じて自然との一体感を感じさせます。

このように考えると、日本庭園は単なる観賞用のスペースではなく、「自然との対話」や「心の静けさ」を求める場でもあるといえるでしょう。

ジオラマで日本庭園を再現する際にも、こうした特徴を意識することで、より本格的な作品を作ることが可能になります。

日本庭園のジオラマの作り方と基本

-

ジオラマとミニチュアの違いを理解しておく

-

手作りならではの表現力に魅力がある

-

作り方のステップを事前に把握する

-

土台や素材は安定感を優先する

-

初心者は小さなサイズから始める

-

必要な道具は100均でも揃うことが多い

-

ミニチュア素材は質感重視で選ぶ

-

日本庭園の3大様式を参考に構成する

-

材料選びは軽さと扱いやすさが鍵

-

統一感のある配色でまとめると自然に見える

-

初心者でも完成度を上げやすいキットもある

-

日本三名園は表現のヒントになる

-

美しい庭園の構図を観察して応用する

-

日本庭園の特徴を意識して配置する

-

水・石・植物のバランスが仕上がりを左右する

この投稿をInstagramで見る